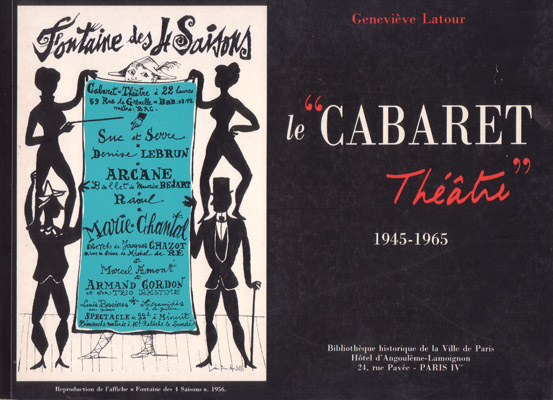

Que ce soit pour célébrer le théâtre et ses maîtres, les décorateurs, les metteurs en scène, les périodes de créativité intenses, ou qu'il soit question de cirque ou d’architecture théâtrale… le livre est toujours présent et l ’A.R.T. n’oublie pas la synergie constante qui l’unit depuis 1969 à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.

Anthologie biographique des auteurs dramatiques du 20ème siècle

par Geneviève LATOUR, Jean-Jacques BRICAIRE, Séverine MABILLE

Paris et ses Théâtres : leur histoire de Lutèce à nos jours

par Danielle MATHIEU-BOUILLON Présidente de l'Association de la Régie théâtrale 1983-2019

« Suzanne Lalique-Haviland – Le Décor réinventé »

sous la direction de Jean-Marc FERRER avec un texte de Séverine MABILLE "Les Décors de Suzanne Lalique : l'élégance scénographiée" - Ed. Les Ardents Editeurs, 2012

« La Magie du Costume »

texte et aquarelles de Pascale BORDET, photographies de Laurencine LOT - Ed. Actes Sud, 2008 (204 pages)

« Jacques Noël – Décors et dessins de Théâtre »

par Nancy HUSTON, Geneviève LATOUR et Victor HAÏM - Ed. Actes-Sud, 2007 et avec la participation de l'A.R.T.

« Good Canary »

de Zach HELM, mise en scène John MALKOVICH, photos de Bernard RICHEBÉ - 2007, avec la participation de l'A.R.T.

« Les Bâtisseurs de Rêves – Grands Décorateurs de Théâtre 1950-1980 »

par Roger JOUAN et Alain BAUDE-DEFONTAINE, Ed. Paris Bibliothèques, 2003

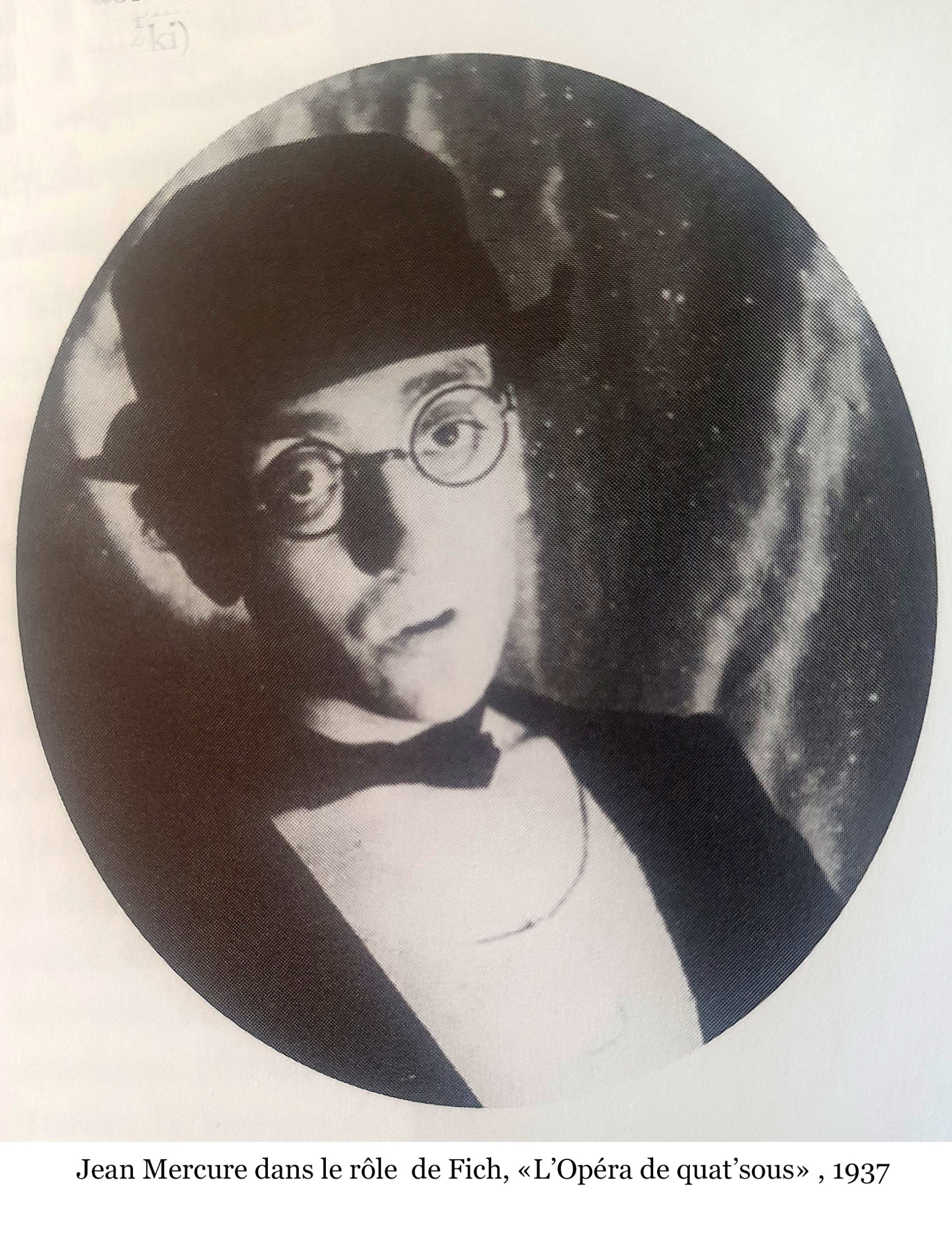

« Jean Mercure, un théâtre de la ville »

de Paul-Louis MIGNON - Ed. Paris Bibliothèques, 2002, avec la participation de l'A.R.T.

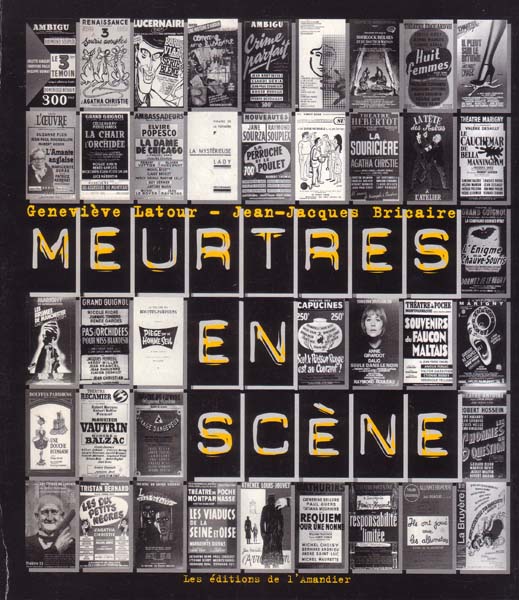

« Meurtres en scène »

par Geneviève LATOUR et Jean-Jacques BRICAIRE Les Éditions de l'Amandier, 2002

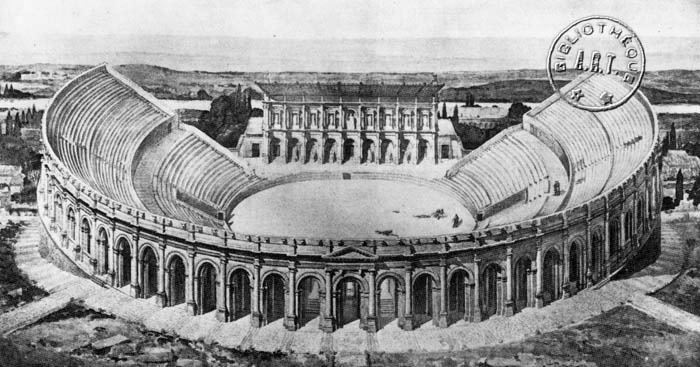

« Le Siècle des théâtres »

par Michèle SAJOUS d'ORIA et Pierre FRANTZ - Ed. Paris Bibliothèques, 1999

Brecht et Jean Mercure Une histoire de chapeau

Article de Félie Pastorello Boidi Théâtre/Public, n° 148-149, juillet-octobre 1999 (extraits)

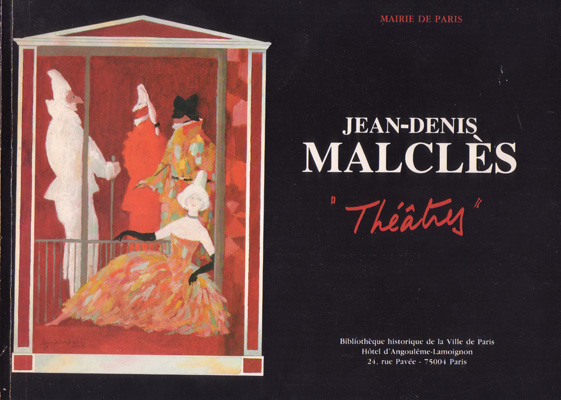

« Jean-Denis Malclès – Théâtres »

dialogues recueillis par Michel LENGLINEY - Ed. Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, 1989