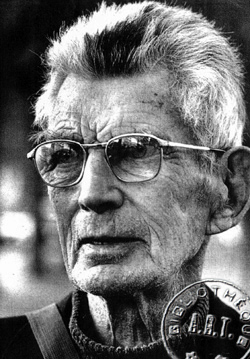

Jacques Audiberti

par Geneviève LATOUR

Jacques Audiberti par Suzanne Laugier Collections A.R.T.

ou un Magicien du Verbe

(1899 – 1965)

1. Une enfance nourrie de légendes

2. A la Conquête de Paris

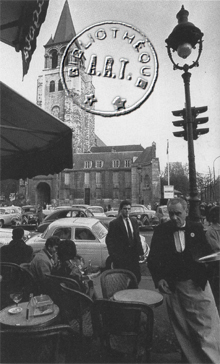

3. Saint-Germain des Prés

4. Geoges Vitaly – « Le Mal court »

5. Profusion d’oeuvres nouvelles

6. L’Ecrivain et le peintre Audiberti

7. Une renommée applaudie et contestée

8. L’Epreuve de la maladie

9. Quelques pièces

10. Oeuvres dramatiques

Introduction

Lyrisme éblouissant, feu d’artifice verbal, magnificence musicale, débauche d’images, incantation charnelle, exubérance des personnages, inspiration cosmique, ce sont là les épithètes qui qualifient le Théâtre de Jacques Audiberti. Sous une stature de condottiere se cache un torrent tumultueux de poésie qui rejoint parfois l’épopée. Pour certains spectateurs, ses dialogues sont comme une flamme étincelante échappée d’un volcan en feu, pour d’autres un tsunami envahisseur et fastidieux. Face à lui-même, Audiberti est partagé entre le bien et le mal, l’ange et le démon, le quotidien et la légende. Il cherche refuge dans le travail. Ses oeuvres complètes, romans, poèmes, pièces de théâtre, auxquelles se joint sa production de tableaux, sont considérables. Il n’a qu’une passion, la POÈSIE, sous toutes ses formes.

1. Une enfance nourrie de légendes

Sous le ciel lumineux d’Antibes, au pied de la vieille ville fortifiée, le 25 mars 1899, Jacques Séraphin Marie, fils unique de Louis et de Victorine Audiberti, voit le jour dans la demeure paternelle, une maison étroite au bout d’une ruelle où le soleil, trop brûlant, est interdit de séjour. Son père, maçon de son état, paillard débridé mais gros travailleur, est fou de joie à la naissance de ce fils, un enfant brun aux yeux gris-vert qui lui ressemble.

À quatre ans, juché sur les genoux de son père, Jacques apprend à lire grâce aux images d’Epinal glorifiant l’épopée napoléonienne et tout particulièrement le retour de l’île d’Elbe. Le petit garçon s’émerveille. Cet empereur rose et or qui débarqua un jour sur la plage de Golfe Juan, sur ce même sable où lui-même fait des pâtés, le fascine. Louis ne fait qu’encourager son admiration qu’il partage sentimentalement. Le Maréchal Masséna, dans son adolescence, avait été l’apprenti d’un de leurs aïeux, celui-là même qui avait créé l’entreprise de maçonnerie, et cet honneur ne s‘oublie pas. Afin de parfaire le goût de Jacques pour l’Histoire, Louis prend l’habitude de le conduire sur les remparts. Là, ils contemplent et re-contemplent les canons sur roues, au nom gravé dans le bronze, et s’enfoncent dans les casemates, refuges creusés dans la pierre à l’intention des habitants, en cas d’invasion. Pour un petit garçon qui rêve d’aventures, de mousquetaires, de pirates et de batailles c’est impressionnant !

Le maçon est féru de contes. Il prend plaisir à les raconter à son fils…en les améliorant parfois. Il en est un qui revient souvent: Dans les souterrains du fort, vivait autrefois une très vieille femme. Elle possédait une main de fer et l’autre d’étoupe. Quand elle attrapait un enfant par sa main chaude, c’était une caresse, mais si elle le prenait avec celle de fer, elle le massacrait. Jacques écoute, terrifié. Face à un auditoire aussi attentif, Louis ne pense qu’à poursuivre. Un jour, affirme-t-il, il avait rencontré, dans la chapelle du plateau de Notre Dame, un ouvrier tout seul qui sondait le sol avec un marteau, il lui demanda: « Que fas aqui ? » Et l’autre lui répondit: « Serqui lou tresor… ». Depuis ce jour, Jacques Audiberti ne cesse de chercher Lou Tresor. Cette quête se retrouvera dans l’ensemble de son théâtre.

Comme tous les petits Antibois, à six ans Jacques est inscrit à l’école communale, puis à douze ans entre au collège de sa ville natale. Deux années plus tard, il doit interrompre ses études pour raison de santé. En fait son état n’est pas grave, une anémie sans doute due à la croissance de l’adolescence. Pendant son repos forcé, le jeune garçon se découvre une passion soudaine: écrire des vers. Le voici donc « poète » à son insu.

À quelque temps de là, jeune audacieux ne doutant de rien, il dépose quelques-uns de ses poèmes dans la boîte à lettres du Réveil d’Antibes.Un matin, oh joie ! ses vers sont imprimés en page littéraire du quotidien.

Il s’enhardit alors et recherche dans l’annuaire des téléphones l’adresse d’Edmond Rostand pour lui envoyer ses œuvres. Il reçoit une lettre d’encouragement accompagnée d’une photo dédicacée du père de Cyrano de Bergerac.

Certes Louis est fier de son fils, néanmoins en père raisonnable, il modère ses compliments et oblige sa progéniture à redescendre sur la terre: « Quel avenir peut-on espérer à écrire des vers ? La poésie, c’est bien joli, mais cela ne nourrit pas son homme. Et Victor Hugo ?… », rétorque le poète en herbe « Oh, oh, proteste le père tu n’es pas Victor Hugo… ». Jacques est forcé de l’admettre: il n’est pas Victor Hugo, et jusqu’à sa mort il regrettera amèrement de ne pas se croire à la hauteur de son idole.

Les années passent, nous sommes en 1918, Jacques va avoir vingt ans, Louis vient d’être nommé juge au Tribunal de Commerce. Le père profite de cette occasion pour faire entrer son fils au poste de commis-greffier.Bientôt, saturé des paperasses administratives, mais aussi du ciel désespérément bleu et des vaguelettes clapotantes aux pieds des remparts, Jacques n’y tient plus et décide de monter à Paris, là où son Destin l’attend, il en est certain.

2. A la Conquête de Paris

Mais, arrivé dans la Capitale, le jeune Antibois se sent envahi par une timidité insurmontable. Il n’ose s’aventurer dans les endroits fréquentés par quiconque un peu « haut placé », comme dans les théâtres, les salons d’expositions, les beaux quartiers… « Je sais qu’ils existent, mais je ne suis pas capable même d’entrer chez Drouant, devant la gare de l’Est, pour manger des coquillages dont pourtant je raffole. Je crois que ce n’est pas ma place, que c’est trop cher, trop chic… ». (1)

Toutefois, il faut vivre. En dépit de son manque d’assurance Jacques recherche un semblant de situation, et décroche une place de grouillot dans un quotidien. Au service de la rédaction du Journal, il est engagé comme « tourneur de commissariat », surnom donné aux journaleux chargés de la rubrique peu glorieuse des « chiens écrasés ». Quelques mois plus tard, sur recommandation du poète André Salmon, il quitte le Journal pour entrer au Petit Parisien. Sa situation ne s’est pas améliorée. Il continue à battre les pavés entre les postes de police de Gentilly, de Montrouge, de Malakoff, recueillant les dépositions de bagarres du samedi soir, d’incendies, de viols, de crimes passionnels, parfois d’incestes mais aussi de simples vols de bicyclettes. De retour à la rédaction, Jacques continue à déposer ses notes sur le bureau du chef de l’Information et celui-ci continue à rédiger les articles. Le nom d’Audiberti n’apparaîtra donc jamais au bas des pages. C’est un train-train décourageant. Tandis qu’en 1930, Jacques poursuit sa tâche de journaliste adjoint, Louis l’aide à publier à compte d’auteur un premier volume de vers, L’Empire et la Trappe. Sorte de Légende des Siècles écrite par un Victor Hugo délirant, l’ouvrage apparaît à certains comme une mystification destinée à moquer le Surréalisme. D’autres écrivains dont Valery Larbaud, Jean Cassou et Maurice Fombeure adressent leurs vives félicitations et chaleureux encouragements au jeune auteur.

Ce début prometteur permet à Jacques de rencontrer l’éminence grise des éditions Gallimard, le Deus ex Machina de la littérature, ce juge qui sait filtrer les manuscrits, encourager les uns ou démotiver les auteurs: Jean Paulhan. Être reçu par Jean Paulhan, c’est entrer au royaume des Lettres. Au cours de ses déplacements, Jacques fait la connaissance d’un jeune anarchiste, Benjamin Péret, qui l’entraîne dans un café de la place Blanche pour y rencontrer André Breton et ses amis surréalistes. Jacques est subjugué. Pour lui la poésie moderne s’arrêtait aux noms de Sully Prudhomme, José-Maria de Hérédia et François Coppé. Quelle révélation ! Il écrit à un camarade resté à Antibes: « Après Verdun, comme grande manifestation de la vitalité française : le Surréalisme. Freud et Picasso ont exalté l’inconscient dans la philosophie et la plastique, André Breton dans la littérature ».

En dépit de son enthousiasme, Jacques n’adhère pas au mouvement: « Ce n’était pas mon chemin, confessera-t-il plus tard, Je n’avais rien à leur apporter. Mais (cette rencontre) fut ma deuxième naissance ». Chaque fois qu’il le peut, Jacques poursuit ses études à la Bibliothèque Nationale. Il dévore les œuvres d’auteurs célèbres, de Shakespeare à Victor Hugo, son éternelle idole. Par un collègue du Petit Parisien, il fait la connaissance d’une jeune institutrice, Elisabeth-Cécile-Amélie, une jolie créole comme Joséphine de Beauharnais. Il s’éprend d’elle et l’épousera en 1926. De cette union naîtront deux petites filles, Jacqueline et Marie-Louise. En 1936, sous l’égide du nouveau Ministère de la Jeunesse est créé un concours d’œuvres théâtrales, ouvert aux jeunes auteurs anonymes. Jacques profite de la loi des Congés payés pour prendre des vacances qu’il passe en Lozère. Il se sent inspiré par le paysage rude et sauvage qui l’entoure et écrit sa première pièce, L’Ampèlour ou le retour de l’empereur. L’Ampèlour, en langue d’oc, signifie l’Empereur. Jacques n’a oublié ni les images d’Épinal de ses premières lectures, ni les promenades d’antan, lorsque son père lui racontait l’histoire de Napoléon, exilé à l’île d’Elbe et débarquant un jour à Golfe Juan. Et que serait-il arrivé si, en 1821, les habitants de la Lozère avaient cru à un nouveau retour de leur Ampèlour, séquestré à Sainte-Hélène ? Voilà un beau sujet de pièce qui remporte le Premier Prix et Louis Jouvet, membre du jury, promet de la monter, mais il ne tient pas parole. Déçu et furieux, Jacques décide d’abandonner le Théâtre… pour toujours.

Il aura fallu attendre trois ans pour que la direction du Petit Parisien, offre enfin à Jacques une promotion intéressante : être nommé chargé de reportages pour la rubrique « le Paris de tous les jours ». (2) Cette nouvelle attribution le comble d’aise. Désormais, il rédige ses articles et les signe lui-même. Il a l’occasion de rencontrer les personnages les plus insolites: un vendeur de boas au mètre, un professeur de piano qui a pour élèves deux singes, des étudiants élevant des souris en laboratoire, Il partage même, pendant quelques jours, la vie de clochards sous un pont de la Seine. Passionné par toutes ces aventures , il engrange pour l’avenir. Ces pérégrinations parisiennes l’éloignent de son foyer. Il prétend que les pleurs et les gazouillis de ses petites filles ainsi que les soucis ménagers nuisent à son inspiration et l’empêchent de travailler. En 1938, Abraxas, premier roman d’Audiberti, reçoit le Prix Mallarmé des mains de Jean Cocteau, Léon -Paul Fargue, Paul Fort, Saint-Pol Roux et Paul Valéry. « Le montant du prix consistait, surtout, dans cet inestimable rendez-vous avec la poésie française en chair et en os ».

Arrive septembre 1939, et la déclaration de la guerre. Jacques Audiberti a 40 ans et il est père de deux enfants, il n’est donc plus mobilisable et peut poursuivre son métier de journaliste au Petit Parisien.En septembre 1940, Paris est occupé depuis trois mois, le Petit Parisien change de direction et Audiberti ne fait plus partie de la nouvelle équipe. Les temps sont difficiles. il faut travailler, on prend ce que l’on trouve. Jacques entre à la revue Aujourd’hui en tant que critique littéraire. À l’hebdomadaire Comœdia, on lui confie la rubrique cinématographique. Domaine dans lequel il ne connaît pas grand chose, les spécialistes se font un plaisir de le ridiculiser. Drieu La Rochelle lui propose alors une collaboration à la N.R.F. Il accepte, bien obligé de gagner sa vie et celle de sa famille. Mais un an plus tard, il abandonne le journalisme pour ne vivre désormais que de sa plume !

(1) Les Lettres Françaises 26/01/1972

(2) Editions Claire Paulhan 1999

3. Saint-Germain des Prés

Installé à l’hôtel Taranne, face aux deux célèbres cafés, Le Flore et Aux Deux Magots, boulevard Saint-Germain, Jacques se jette à corps perdu dans la composition de romans et de poèmes.

Utilisant crayon, petits carnets ou bouts de papier, il écrit n’importe où, assis sur un banc du boulevard Saint Germain, derrière un guéridon de café, ou dans le métro. Dans sa chambre d’hôtel, il retravaille ses œuvres et griffonne en marge de ses anciens manuscrits. Les secrétaires de rédaction, chargées de corriger les épreuves, s’arrachent les cheveux tant son écriture est illisible Il publie plus d’un ouvrage par an: Septieme, Uruja, Carnage, Le Retour du Divin, Le Victorieux, La Na.

Dès le printemps 1944, un vent d’espoir de plus en plus puissant souffle sur Paris, la délivrance est annoncée. Saint-Germain des Prés se réveille. Les cafés sont combles, les trottoirs bondés. Artistes, peintres, écrivains, comédiens, côtoient une jeunesse impatiente de VIVRE. Ce n’est pas encore le temps de la liberté, mais ç’en est l’approche. Parmi tous les naturels du quartier se détache un quadragénaire, de stature puissante, au masque mussolinien, à la calvitie naissante, c’est Jacques Audiberti qu’on ne rencontre jamais sans son éternel cartable, bourré de journaux, de feuillets dactylographiés, de cahiers, de petits carnets, de crayons, de gomme et d’un porte-plume armé d’une plume sergent-major qu’il trempe dans l’encrier apporté par le garçon des Deux Magots.

Six mois plus tard, Paris, à peine libéré, voit l’éclosion subite de nouvelles troupes théâtrales. L’enthousiasme, l’invention, le besoin de s’exprimer sont l’apanage de jeunes acteurs qui se présentent comme le « Sang Nouveau » du théâtre, Ils envahissent les moindres caves, les plus petits salles pour présenter leurs spectacles qu’ils concoctent avec amour.

Jacques Audiberti fait la connaissance d’une artiste de 22 ans, Catherine Toth, élève du maître Etienne Decroux, professeur de mime. La jeune fille est fiancée à un comédien de son âge, André Reybaz. Tous deux viennent de créer leur troupe: la Compagnie des Mirmidons, et recherchent fiévreusement des œuvres à la hauteur de leur aspiration. Quand Catherine découvre Quoat-Quoat, un long récit poétique exclusivement composé de dialogues et signé de son ami Jacques Audiberti, elle s’enflamme. Reybaz est de son avis : il faut mettre en scène cette œuvre à la véhémence poétique inégalée. Audiberti est hésitant. Sa première tentative théâtrale fut une telle déconvenue ! D’autre part, sa poésie se vend mal, il enrage, alors il finit par céder .

29 janvier 1946, Quoat-Quoat est affiché au Théâtre de la Gaîté Montparnasse que dirige Agnès Capri. Le spectacle, monté dans la plus grande pauvreté et la plus grande ferveur, reçoit un accueil relativement chaleureux de la critique. Il en va différemment pour le public. La plupart des clients sont venus rue de la Gaîté pour assister au spectacle de variétés de Bobino. Devant l’écriteau « complet », ils se précipitent vers le théâtre voisin, histoire de ne pas perdre leur soirée, de rigoler un peu… Or le titre Quoat-Quoat a un côté égrillard. Le bon peuple se trompe complètement, il s’agit du nom d’un dieu mexicain . Les spectateurs ne comprennent rien à ce qui se passe en scène…Quand le personnage du capitaine dit: « Je suis Dieu », il ne manque jamais un joyeux luron pour crier de la salle: « Et moi, je suis Napoléon ! » ou: « Et moi, je suis Jeanne d’Arc ! » ou: « Moi, c‘est le Diable ! ».

Néanmoins, ce galop d’essai attise chez Audiberti le goût du théâtre. Certes, il ne se décide pas à abandonner le roman, mais il juge que l’art dramatique donne à son auteur des satisfactions plus fortes et plus excitantes que la simple écriture.

4. Georges Vitaly – « Le Mal court »

À l’hôtel Taranne, Jacques Audiberti a pour voisin un artiste russe d’une cinquantaine d’années, Georges Annenkof, touche à tout passionné, portraitiste, poète, adaptateur de pièces étrangères, décorateur de cinéma et de théâtre. Celui-ci est l’ami d’un nouveau directeur de troupe théâtrale, Georges Vitaly âgé de trente ans. Grâce à une heureuse initiative d’Annenkof, Audiberti et Vitaly se rencontrent aux Deux Magots. C’est un coup de foudre. Cette rencontre deviendra pour les deux artistes l’origine de leurs succès respectifs. À peine ont-ils fait connaissance qu’en termes poétiques et exaltés Audiberti raconte à son interlocuteur le sujet de la pièce qu’il vient de terminer et l’état d’esprit foudroyant dans lequel il se trouvait en l’écrivant: « J’ai écrit en état de transe, comme si Le Mal Court avait été écrit quelque part dans l’espace et que je n’eusse qu’à recopier ce qui était devant moi et au delà de moi. J’ai dû l’écrire en deux heures … ».

Avant la fin de la lecture Georges Vitaly sait qu’il va monter la pièce.

Pour jouer le personnage principal, Alarica, il engage une jeune comédienne, ancienne secrétaire d’Edith Piaf, qui n’avait tenu jusqu’alors que de tout petits rôles : Suzanne Flon.

Les répétitions bien avancées, il faut trouver un théâtre. Vitaly avait été engagé l’année précédente par Jacques Hébertot pour jouer aux côtés de Gérard Philipe dans le Caligula d’Albert Camus. C’est donc au maître du Boulevard des Batignolles qu’il propose en premier Le Mal Court. Hébertot rejette la pièce comme étant une œuvre littéraire plus que théâtrale. Après plusieurs refus dont celui du responsable du Vieux Colombier, Vitaly finit par convaincre Pierre Valde, directeur endetté du Théâtre de Poche. Celui-ci accepte d’afficher Le Mal Court, comme un pis aller. C’est un pur succès qui se confirme lors d’un triomphal Premier Prix au Concours National des Jeunes Compagnies. Par la suite, la pièce connaîtra une très brillante carrière et fera les recettes de plusieurs théâtres. Du Poche, elle passera au Studio des Champs-Élysées puis, retraversant la Seine, elle s’installera rue Champollion, au Théâtre des Noctambules, avant de partir en tournée. Le spectacle ne s’arrêtera qu’en octobre 1947, lorsque Suzanne Flon, ayant acquis ses galons de vedette, sera kidnappée par André Roussin qui vient de terminer d’écrire La Petite Hutte.

Depuis le soir de la Générale du Mal Court, Jacques Audiberti est devenu l’auteur dont « on parle » dans les dîners mondains et littéraires : « Il faut, cher ami, avoir vu sa pièce, c’était indispensable ». Les lecteurs de Samedi Soir apprennent que « Les dames cultivées d’Auteuil raffolent d’Audiberti et plusieurs lui ont déjà proposé de le placer à la tête d’une « librairie tea-room » qu’elles rêvent d’ouvrir en face du Flore ».

Que pense Audiberti de tout ce tintamarre? Il hausse les épaules. Ce qu’il désire par-dessus tout c’est qu’on le laisse vivre à sa guise et surtout qu’on n’intervienne pas dans ses projets. Il refuse systématiquement de communiquer son numéro de téléphone à quiconque et donne ses rendez-vous aux Deux Magots, tout en continuant d’habiter l’hôtel Taranne, dans une chambre au désordre indescriptible.

Son besoin de solitude n’empêche pas Jacques de retourner vivre de temps en temps avec sa femme et ses enfants dont, en père attentionné, il surveille les études. Les fillettes sont fières de leur père. Bien qu’il ait abandonné le métier de journaliste, Audiberti a gardé des relations avec la presse et il accepte d’effectuer des reportages lors d’affaires de grande envergure. Ainsi va-t-il couvrir le procès de Riom. Avant son départ, quelqu’un dit à Marie-Louise: « Tu as de la chance, ton papa va aller en Auvergne et il te rapportera du beurre, de la viande, de l’huile de noix … ». Offensée, la petite fille répond : « Vous ne le connaissez pas, il nous rapportera un poème… ».

5. Profusion d’oeuvres nouvelles

À la suite des représentations triomphales du Mal Court, Jacques Audiberti ne cessera d’être joué. C’est par l’adaptation d’une œuvre de l’écrivain- éditeur italien Bompiani, Albertina, que Jacques Audiberti participe à l’ouverture d’une minuscule salle de quatre vingt places, ouverte rue de la Huchette. Comédien sans avenir mais amoureux de son art, le futur directeur Marcel Pinard, a construit de ses mains, aidé par Georges Vitaly et André Reybaz, ce petit théâtre à la scène de douze mètres carrés qui deviendra un haut lieu de création théâtrale. Albertina est un échec. Les trois premières représentations, exclusivement réservées à des personnalités italiennes et à quelques mondains du Tout Paris, sont jouées à bureau fermé. Mais dès le soir de la quatrième, la salle s’apparente à un désert. Jacques n’a guère le temps de s’appesantir sur ce fiasco dont il est fort peu responsable. La Comédie Française a retenu sa dernière comédie : Les Femmes du Bœuf qui partage l’affiche avec une tragédie moderne de Jean Cocteau : Renaud et Armide. Certains abonnés des soirées habillées du mardi soir se montrent scandalisés… Une pareille promiscuité! Sur une scène nationale ! « N’y a-t-il pas assez de méchants petits théâtres pour accueillir « cela »… si « cela »peut avoir un public ? Mais pas la Comédie Française… ». Imaginez un louchebem de 130 kilos vivant au milieu de trente femmes… Shocking !

Audiberti comprend la leçon. Dorénavant il retourne vers les petites salles du quartier Latin et de Montparnasse… à la grande satisfaction de Georges Vitaly. Ce dernier s’empresse de monter au Théâtre de la Huchette, La Bête Noire de son auteur préféré. En préalable aux répétitions, pour mettre ses comédiens en situation, Vitaly leur explique sa propre lecture de la pièce: « Le premier acte me fait penser à du Musset, le second à une parade foraine, le troisième à un conte extraordinaire d’Edgar Poë ». La préparation du spectacle se passe dans un climat d’amitié et de confiance. Tony Taffin, qui tient le rôle principal de Félicien, est admirable. L’auteur et le metteur en scène sont ravis. Aucun retard, pas de retouches aux costumes, les décors sont finis de peindre, on attend la Générale en pleine euphorie, quand la Société des Auteurs intime à Vitaly l’ordre de changer le titre de la pièce. La Bête Noire désigne l’ouvrage d’ un auteur inconnu qui menace d’interdire le spectacle. Catastrophe ! Les invitations sont prêtes à partir, les affiches sont imprimées, tout refaire va coûter une fortune que Vitaly ne peut assumer. Après quelques heures de réflexion, une solution est trouvée : changer le B en F , un petit papillon collé sur les affiches et le tour est joué. C’est ainsi que La Bête Noire tombera définitivement dans l’oubli etque La Fête Noire connaîtra de beaux jours et restera un des plus beaux succès de son auteur.

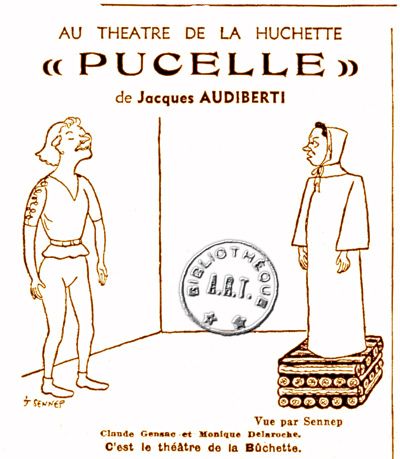

Trois mois plus tard, le 17 février 1950, André Reybaz et Catherine Toth présentent aux Noctambules deux courtes pièces : Sire Halewyn du poète belge Michel de Ghelderode et L’Ampelour de Jacques Audiberti. Cette œuvre que Louis Jouvet avait méprisée.

Toujours inspiré par l’Histoire de France, Audiberti réinvente à sa manière l’épopée de Jeanne d’Arc dédoublée en Joannine et Jeannette, deux faces d’une même Pucelle : « J’ai pris Jeanne d’Arc comme exemplaire de l’humanité historienne et mystificatrice. J’ai tenté de montrer à quel point ceux que la divine fatalité choisit pour un rôle politique demeurent immergés dans notre nature courante. Pour rendre plus sensible cette dualité d’appartenance, nous avons carrément mis en scène deux Jeanne. L’une la guerrière, la combattante, la sorcière. L’autre la paysanne, la mariée. Les deux n’en font qu’une. Chacune, cependant, est autonome au regard de l’autre ».

Audiberti vient de tomber sous le charme d’une superbe fille, une beauté nordique, trapéziste de surcroît, à n’en pas douter il en est amoureux. Il la présente à Vitaly comme la Jeanne guerrière idéale. Malheureusement on ne s’improvise pas comédienne et si dans la vie, la jeune Diane est drôle, expansive, possède le plus éclatant rire qui soit, sur une scène elle perd tous ses moyens et demande grâce, et Audiberti ne peut être que désolé. Au soir de la Générale, les critiques sont partagés; les uns, comme Gabriel Marcel, l’existentialiste chrétien (sic), reproche à l’auteur de « s’égarer dans un lyrisme littéraire touffu » (in :Nouvelles Littéraires) , tandis que Guy Verdot parle de « torrent verbal (qui) roulera des pierres excessivement précieuses ». (in : Franc-Tireur)

Outre l’écriture de ses pièces, de ses romans, de ses poèmes, Jacques Audiberti travaille aux traductions d’oeuvres italiennes, ainsi sera-t-il l’adaptateur d’une comédie d’Eduardo de Filippo : Mme Filoumé, interprétée par Valentine Tessier au Théâtre de la Renaissance. Personnage haut en couleur, cette ancienne prostituée réussit, au moyen de ruse et de fabulation, à se faire épouser par un riche bourgeois.

6 . L’Écrivain et le Peintre Audiberti

Dorénavant les manuscrits ne porteront plus que le nom Audiberti, Jacques a disparu. Pourquoi ? Mystère. L’auteur se regarde-t-il comme un personnage étranger à lui-même ?

Conjointement à l’écriture, Audiberti s’adonne à la peinture. Il n’est pas un texte – roman, comédie, poème – qui ne porte en additif un ou plusieurs dessins exprimant le vouloir dire poétique de l’auteur. Certes celui-ci n’espère pas faire une carrière à la Picasso , mais il ne manque pas de talent Certaines galeries s’intéressent à ses œuvres et organisent des expositions fort courues par les amateurs d’art.

En 1953, Georges Vitaly quitte la rive gauche pour devenir directeur du théâtre La Bruyère. Audiberti lui propose un nouvel ouvrage, inspiré d’un fait divers récent et scandaleux : Les Naturels du Bordelais, allusion au procès de Pauline Dubuisson qui venait d’être condamnée pour le meurtre de son jeune amant.

Il y a dans le manuscrit comme un relent du Mal Court, en beaucoup plus scandaleux et désespéré.

Après une adaptation de La Mégère Apprivoisée au Théâtre de l’Athénée, avec Pierre Brasseur dans le rôle de Petruchio, Audiberti signe un contrat pour deux spectacles chez Georges Vitaly. Le premier concerne une comédie, Le Ouallou, créé en mars 1958. En langage antibois ouallou signifie le mitard. Dans un pays imaginaire, on y enferme les chefs de police suspects. Ces fripouilles, soudoyées par des bandes de truands, sont expédiées au trou à un rythme si accéléré que le dernier policier de la série se condamne lui-même, sans être accusé de quoi que ce soit. Les articles de presse font état d’humour sardonique, de férocité apprêtée et satirique, de langage précieux et argotique. Renvoyant les critiques à leur dictionnaire, Audiberti leur répond : « Mon langage est coruscant ».

Interviewé dans l’hebdomadaire Arts en juin 1959, Audiberti déclare : « Les formes théâtrales qui ont joué un rôle dans mon œuvre ne sont pas celles du Théâtre, mais celles de l’Opéra et de l’Opéra-Comique ». Ainsi présente-t-il son prochain spectacle, La Hobereaute, monté par Jean Le Poulain au Vieux Colombier : un « Opéra parlé ».

La seconde pièce retenue par Georges Vitaly sera jouée au La Bruyère en septembre 1959. Elle s’intitule : L’Effet Glapion.

À la sortie du théâtre, le public est heureux, il vient de découvrir une nouvelle thérapie permettant aux rêves amoureux, jusqu’alors illusoires, de se réaliser. Audiberti s’explique sur la portée de sa pièce : « Un vaudeville ? Sans doute. Vous trouverez là le mari, la femme et l’autre. Et si l’adultère ne s’étale pas tout au long des actes, la tête de celui des deux qui n’est pas le mari, fleurira tout de même, couronnée de ces échafaudages illusoires, fantastiques et romanesques que la rêvasserie féminine, dans l’oisiveté provinciale, aurait coutume de tricoter ». (in : Arts – 9 septembre 1959).

Quand une femme d’un certain âge, sans gros moyens financiers, se sent seule dans un grand appartement, pourquoi ne prêterait-elle pas, contre une petite somme d’argent, une chambre à un étudiant, à un célibataire ou à un étranger de passage à Paris ? Sur ce thème de la Logeuse, un auteur de boulevard s’en donnerait à cœur joie de traiter les situations ambiguës et polissonnes. Il en va tout différemment chez Audiberti.

7. Une renommée applaudie et contestée

Les années 1960 sont très prolifiques. On ne sait qui l’emporte de la poésie, du roman avant-gardiste, du cabaret, de la comédie de mœurs, le tout mêlé dans un orage verbal au lyrisme débordant, enchanteur pour les Audibertistes et de plus en plus irritant pour les autres.

En 1961, lors d’une courte incursion dans le domaine du cinéma , Audiberti écrit un scénario et des dialogues tirés de son roman La Poupée, à l’intention du réalisateur Jacques Baratier dont il est l’ami depuis 1943.

La performance du dramaturge est à son apogée en 1962, baptisée par le monde du Théâtre : « L’année Audiberti ». Trois pièces de l’auteur sont à l’affiche.

Le 27 mars, le rideau de la Comédie Française se lève sur La Fourmi dans le Corps. Décidément le Théâtre National ne porte pas chance à Audiberti. Après les critiques acerbes qui avaient accueilli Les Femmes du Bœuf, le nouveau spectacle est éreinté de belle façon. Les amoureux de Molière, de Racine et de Marivaux jettent leur arrière petit-fils aux orties. Au soir de la Répétition Générale, les sifflets et les cris de protestation sont tels que certains spectateurs demandent le rideau. Héroïques, les acteurs tiennent jusqu’au dernier quart d’heure. Puis, dans l’impossibilité de continuer, Georges Descrières s’avance à la rampe et déclare: « Que vous manifestiez, d’accord. Mais que vous empêchiez les Comédiens Français d’exercer leur métier, nous ne l’admettrons pas. Ayez au moins le respect des humbles interprètes que nous sommes… ». Le calme se rétablit partiellement et le spectacle peut s’achever. Ce soir-là, Audiberti connaît sa bataille d’Hernani.

Le 5 septembre, une heureuse consolation attend l’auteur. Sa nouvelle comédie Pomme, Pomme, Pomme, inspirée par une jeune actrice, Françoise Vatel, au frais minois, remporte tous les suffrages, public et critiques confondus.

Audiberti a pris pour prétexte « de transporter la vieille allégorie biblique dans le monde moderne » (citation de Jacques Audiberti in : Paris-Presse 11 septembre 1962) et présente sa pièce sous le vocable d’ opérette philosophique.

Le succès de Pomme, Pomme, Pomme n’est pas éteint que déjà le rideau de l’Athénée se lève, le 10 octobre, sur une nouvelle pièce, La Brigitta, interprétée par la troupe du Théâtre Vivant qu’anime la talentueuse et jolie comédienne, Françoise Spira. La Brigitta n’est pas une jeune starlette comme les spectateurs pouvaient le croire en entrant dans la salle. En fait c’est une motocyclette du type 1925, dont le moteur s’emballe lorsqu’elle transporte l’héroïne Paulette d’un monde dans un autre. L’histoire est extravagante. Cette fois, la critique se montre très sévère. Elle reproche à Audiberti de ne plus savoir brider son style, de se laisser aller sans retenue à son exubérance onirique, à son délire verbal. Certains vont même l’accuser de vouloir imiter à la fois Ionesco, Tardieu et même Pierre Dac et, pire encore, de se caricaturer lui-même.

En dépit de toute cette énorme production littéraire, Audiberti trouve le temps de flâner, soit dans ce Vème arrondissement qu’il préfère à tout autre, soit de se rendre dans le petit village de la vallée de Chevreuse, Lozère (Coresse dans Dimanche m’attend) où se trouve désormais la maison familiale. Le dimanche, il assiste à la messe et sort de l’église juste avant la communion. Il ne peut supporter « (les) spectacles des fidèles ruminant l’hostie, chacun pour son compte, dans le sentiment de s’incorporer l’infini tout en rejetant le fini , c’est-à-dire le reste du monde ».

Alors que ses pièces sont jouées régulièrement à l’étranger, Jacques Audiberti est honoré pour l’ensemble de son œuvre poétique : Le Prix de Poésie 1964 lui est attribué – Les recueils : Anges aux entrailles de chien et Les Tombeaux ferment mal sont tout particulièrement admirés. Certains jaloux ne manquent pas d’ironiser: « Le lauréat tient une énorme cuite verbale qui le fait tituber dans les forêts de son vocabulaire ». Grand seigneur, Audiberti leur oppose une indifférence hautaine et avoue s’intéresser à d’autres sujets beaucoup plus sérieux que le qu’en dira-t-on : « J’ai toujours eu le goût et la curiosité des sciences. Mais c’est depuis quelques années seulement que j’ai découvert les mathématiques – cinq ou six ans au plus – depuis, il est vrai que je fais de sérieux efforts pour combler mes. lacunes ». (Extrait d’interview par G. d’Aubarède, 1963).

En 1963, Audiberti se sent tout à coup fatigué, ses forces commencent à le trahir. Affaibli, mais toujours bouillonnant d’idées et d’images, il retravaille le texte du Cavalier seul, une courte épopée écrite neuf ans auparavant. La pièce, créée à Lyon en décembre par la troupe du Cothurne, est mise en scène par Marcel Maréchal, jeune animateur choisi par Audiberti. Le spectacle sera repris le 1er avril 1964 au Studio des Champs-Élysées. À la vue du Christ vêtu d’un pyjama bleu et masqué comme un clown et de Croisés en tenue de paras, certain public crie au scandale. Mais à l’opposé, les journalistes sont très élogieux. Pour Jean Dutourd, il est « inconcevable que ni la Comédie Française, ni le Théâtre de France, ni le T.N.P. n’aient monté Le Cavalier Seul, un vrai théâtre, poétique, sublime, subtil, un peu fou, plus beau que Brecht, aussi riche que Lorca, ayant une incomparable saveur française » et Bertrand Poirot-Delpech va jusqu’à citer Shakespeare.

8. L’Epreuve de la maladie

En juillet, Audiberti se sent malade, il consulte son médecin. Celui-ci décèle un cancer des intestins. Le 9 octobre 1964, L’Aurore annonce en gros titre: « Audiberti hospitalisé », rechute grave à la suite d’une intervention chirurgicale ». Les résultats des examens cliniques sont inquiétants. À peine réveillé de son sommeil opératoire, le malade apprend que le Conseil municipal d’Antibes vient de donner son nom à la place publique entre le port et l’Hôtel de Ville aux pieds des remparts. « Il n’y a plus d’espoir, je suis déjà mort » pense-t-il.

Le 17 octobre, Jacques Audiberti voit son œuvre couronnée par le jury du Grand Prix des Lettres. Cette récompense lui donne un regain de courage. Assis devant sa table de travail encombrée de petits personnages de métal peint, un clown, un singe déguisé en groom, un manège de lilliputiens, un boucanier unijambiste, un ange à la guitare, il entreprend la rédaction d’une sorte de journal, relatant son passé et son présent. Sur de grandes feuilles de papier vert, il raconte sa souffrance dans un dernier ouvrage, « Dimanche m’attend »: « Tous, regardez ma misère à laquelle la vôtre, sans erreur, se confond. Mon corps, perforé à la hauteur du rein droit, le seul qui me reste, où s’enfonce un tuyau de fourneau à gaz, traîne encore la boue gluante du monde ancien, ses chaises de paille, ses juments de selle, ses tripes à la génoise et même cette peau, celle de mon père, celle du père de mon père, chargée d’un évident virus biologique, étendu à l’ensemble de la nature, qu’un tel virus dépende ou non d’une originelle imprudence ou désobéissance ».

En dépit de sa fatigue, il s’efforce d’écrire mais le découragement l’emporte sur son plaisir de rédiger. À un ami journaliste, J. Vermorel, il confie son infortune: « Je déteste écrire, je déteste ça, ça m’assomme, ça ne sert à rien. Je suis un écrivain du XIXème siècle, de la fin, né en 1899. À cette époque les rapports des écrivains étaient sacerdotaux. Outre la fatigue, la maladie, je souffre. Et l’âge, c’est un sentiment d’inopportunité ».(1)

Audiberti devra souffrir presque une année avant que la mort ne le délivre.

Le 10 août 1965, il s’éteint dans son appartement du boulevard Saint-Germain.

Sur son agenda, il a écrit quelques heures auparavant: « Mauvaise nuit. Mauvais sommeil. Marre… marre… marre ».

(1) in : Paris Presse, extrait d’interview 28 novembre 1964.

9. Quelques Pièces

LE MAL COURT

Pièce créée le 17 juin 1947, au Théâtre de Poche, interprétée par Suzanne Flon, Jeanne Herviale, Max Palenc, Marcel Chevit, R.J.Chauffard, Georges Vitaly, Lucien Guervil, Gabriel Jabbour.

Analyse

Tout à son bonheur, la jeune, pure et jolie princesse Alarica s’en était allée à la cour de son futur mari le puissant roi d’Occident.

A la frontière, un officier du roi la séduira par surprise, lui faisant croire qu’il est «le fiancé«.

Alarica apprendra bientôt de la bouche même du roi qu’elle n’était qu’un appât destiné à hâter le mariage du souverain avec l’Infante d’Espagne , toujours hésitante.

La déception de la jeune princesse est immense… Elle vient de découvrir que le Mal règne sur le monde

Critiques

« C’est à la fois Diderot et Boucher, un reste de Watteau et un commencement de Fabrice del Dongo ».

André de Richaud – Samedi-Soir

« Si vous goûtez la poésie dans sa liberté, allez au Théâtre de Poche. On vous y offre l’occasion d’une délectation vive et claire. Intellectuel et pisse-froid ( c’est souvent le cas ) s’abstenir ».

« Il est regrettable à mon avis que l’ouvrage soit aussi cérébral. Derrière chaque réplique on devine l’intellectuel et le penseur. Ainsi ce que la pièce gagne en poésie, en écriture, elle le perd en humanité. Tous les personnages, pourtant bien typés, restent conventionnels. Aucun ne nous ressemble, aucun ne nous touche. Ils ne sont, à nos yeux, que des pantins séduisants, se débattant dans une action qui est, elle-même, un jeu d’esprit ».

« On rit certes, mais là où l’auteur l’a voulu et comme il l’a voulu !

Et comme M. Audiberti, chaque fois qu’il le veut, sait écrire de belles phrases! En vérité la poésie coule d’un bout à l’autre de ces trois actes et ne tarit jamais ».

Thierry Maulnier – Spectateur

« Le Mal Court résonne comme une fanfare et claque au vent d’un lyrisme vagabond sans jamais renoncer à cette lucidité, à l’ironie, à l’enseignement humain qui marquent les œuvres françaises. Parfois surréalistes, toujours spontanés, «khânularesques«, satiriques, chargés de poésie, de mystère et de provocation, les trois actes du Mal Court progressent malgré leur débauche verbale, vers le dénouement que veut la logique. C’est de l’excellent théâtre avec une action, des caractères et un style. On croit rêver ! ».

LA FÊTE NOIRE

Pièce créée le 1er décembre 1948 au Théâtre de la Huchette, interprétée par Tony Taffin , Denise Bosc, Monique Delaroche, R.J. Chauffard, Pierre Mondy, Jean Laugier, Max Aubry.

Analyse

L’action se passe au XVIIIème siècle. Le bel et impressionnant Félicien se voit privé de la tendresses des femmes qu’il effraie et répugne. Exaspéré et désespéré, il tue l’une d’elles et met cet assassinat sur le compte d’une bête apocalyptique réfugiée dans la montagne. Il s’engage à pourfendre le monstre et organise une battue, au cours de laquelle est massacrée une petite chèvre. Pour tous, Félicien est devenu le Dieu libérateur. Mais une jeune fille a deviné son secret et surmontant son dégoût se donne à lui pour sauver le village.

Critiques

« Sujet freudien – cherchez non la femme, mais l’absence de la femme, la tare sexuelle pour expliquer les raisons profondes et inavouées de la conduite des hommes (…) N’a-t-on pas essayé de nous expliquer la monstruosité d’Hitler par une anomalie sexuelle. J’aimerais assez assimiler Félicien à Hitler pour prouver qu’il n’en est rien et qu’il faut tuer ou apaiser autre chose qu’un simple dictateur de hasard pour arrêter les crimes ».

Elsa Triolet – Les Lettres Françaises

« M. Audiberti, nous le savons, est un poète, c’est aussi un homme de Théâtre. La Fête Noire pour laquelle il a sans doute feuilleté Les Relations de la figure et les désordres de la Bête féroce qui ravage le Gévaudan ainsi que Le Vampire de Dusseldorf, allie la poésie agreste d’un Giono souriant et détendu et la fantaisie ailée d’un Giraudoux silvestre de l’ Intermezzo à une prestesse d’illusionniste et une maîtrise dans les ruptures de ton qui sont proprement merveilleuses ».

Gustave Joly – L’Aurore

« La Fête Noire est jouée tous les soirs devant des salles pleines de 50 personnes, car le Théâtre de la Huchette réussit à être le plus petit que le Théâtre de Poche : un théâtre de gousset. Pièce étrange d’une animation, d’une vie surprenante où l’horreur granguignolesque, se mêle à un burlesque de bon aloi et le mystère à la galéjade avec d’admirables moments poétiques et du bavardage et des discussions aussi peu scéniques que possible et une vigueur dramatique qui les fait supporter et d’interminables piétinements de l’action et une sève dramatique qui ne cesse pas de couler et de vives couleurs de soleil et de sang et des saveurs et des senteurs violentes : Audiberti, toujours un peu le même ».

Thierry Maulnier- –La Bataille

« Que signifie cette verbeuse salade où du Lautréamont rabelaisien et du Delteilgionesque ne laisse aucune place à l’auteur ? ».

Marcel Augagneur – La France Libre

LES NATURELS DU BORDELAIS

Pièce créée le 2 octobre 1953 au Théâtre La Bruyère, interprétée par Michel Picoli, Sylvie Pelayo, Monique Delaroche, Annie Monnier,Marcelle Arnold, Nathalie Nerval, Lucien Hubert, Louis Arbessier, Albert Rémy,R.J. Chauffard, Jacqueline Rouillard.

Analyse

« Le héros, est le disciple d¹un philosophe pessimiste qui trouve le monde mauvais. Pour sortir de cet univers dévoré par le mal, ce fils de famille en adopte les lois, c¹est-à-dire fait le mal pour le mal. Ainsi il s’applique à souiller le plus grand nombre de filles qu’il n’aime pas. C¹est un Don Juan de plages, de bars ,de bagnoles. Il enlève une jeune fille du XVIème, l’emmène à Bordeaux, on la retrouve pendue dans un cabinet de toilette. On arrête le jeune homme, on le juge, on l’acquitte au bénéfice du doute et… son prestige auprès des femmes augmente considérablement… ».

Jacques Audiberti – Le Parisien Libéré

Critiques

« La soirée fut accablante (…) Des hurluberlus, des grotesques. Le philosophe à la pèlerine de Gide et les doctrines de Sartre…Caricature ! ».

Robert Kemp – Le Monde

« Les Naturels du Bordelais se présente comme une rhapsodie torrentielle à base d’obsession sexuelle, bourrée de grossièretés, d’allusions grivoises et de choses dégoûtantes (…) La seule hypothèse, relativement consolante, serait que M. Audiberti se moquât du monde ».

Jean-Jacques Gautier – Le Figaro

« Son texte n’est qu’un exemple de diarrhée verbale, un morne flux de platitudes, de grossièretés et de plaisanteries que récuseraient les fournisseurs de l’almanach Vermot ».

René Lalou – Les Nouvelles Littéraires

« Pièce d’une richesse exceptionnelle, d¹une souplesse nonchalante qui se love et coule lentement, qui recèle une foule d’idée qui luttent et se culbutent, une pièce maladroite dont les imperfections elles-mêmes méritent un intérêt passionné. Il me paraît ridicule de vouloir assagir Audiberti ».

Béatrice de Garambe – Rivarol

« Cette pièce que les experts ont prise pour un fatras est une pièce immense, je veux dire qui rayonne dans tous les azimuts, enjambe, explore et parcourt avec légèreté les abîmes et les sommets où nous voyons se cramponner gauchement nos philosophes-dramaturges. Audiberti est le seul à savoir se conduire comme un poète, un penseur et un homme de théâtre ».

Jacques Perret – Aspect de la France

« (C’est) une pièce à la fois policière, psychologique, caustique, bourrée d’un humour absolu. C’est trop touffu disent ces messieurs de la critique: « Rendez-nous notre biscotte et notre verre de Vichy ». Le fait est qu’il faut écouter tout le temps . C’est embêtant, ça, hein, c’est plus un métier d’être critique s’il faut écouter ! Au coin, Audiberti, fatigant bonhomme !… Il y a dix répliques, vingt répliques, cent répliques, dix, vingt, cent problèmes : celui du couple, celui de l’homme seul, celui de la Justice, celui de l’homme laid, du suicidé etc..fouillés, agités, sondés, ouverts et refermés par Audiberti. Vraiment de quoi occuper une soirée, je vous jure. » Boris Vian – Arts

L’EFFET GLAPION

Pièce créée le 9 septembre 1959 au Théâtre La Bruyère, interprétée par Jacques Dufilho, Jacqueline Gautier, Michel Roux

Analyse

Amoureuse, une jeune secrétaire rêve de se faire épouser par son patron. D’une imagination délirante, réalité et fiction se confondent en elle.

Critiques

« (C’est) une pièce insolite, insolente où la raison porte le masque de la folie, où la fantaisie emprunte le langage de la raison. Une pièce qui ne ressemble à aucune autre et nous laisse l’impression que toutes les autres se ressemblent.

On « glapionnera » ferme cet hiver à Paris. Soyez de ces «glapionneurs«. Je vous le souhaite «glapionneusement ».

Max Favalelli – Paris-Presse, l’Intransigeant

« Nous sommes dans l’illusion la plus complète à propos de toutes ces sortes d’événements d’impressions, de sensations, voire de tentative de science-fiction. L’effet de ce jeu qui relève à coup sûr du supernaturalisme de Nerval, Audiberti l’a baptisé L’Effet Glapion ».

Pierre Berger – Paris Jourrnal

« Ce qui est remarquable dans la pièce, c’est la façon dont l’inépuisable faculté d’invention verbale, qui est propre à M. Audiberti, a trouvé le moyen cette fois de s’incorporer à la série de sketches qui se succèdent à une allure endiablée; par instant le spectateur perd littéralement le souffle, mais il est incontestable qu’il est dans l’ensemble maintenu dans un état de jubilation continue, dû à la fois à la cocasserie du dialogue et au brio insurpassable des interprètes ».

Gabriel Marcel – Les Nouvelles Littéraires

« Que la vie serait riche si nous pouvions conjuguer le verbe aimer à la fois au présent, au passé et au « possible ».M. J.Audiberti suppose le problème résolu. S’il y a de la préciosité et de la truculence chez Audiberti, de la facilité et de la recherche, le mélange a une extraordinaire saveur de santé. On rit beaucoup parce que c’est drôle et mieux que cela: parce que c’est un tempérament qui nous met en joie ».

Robert Kanters – L’Express

10. Œuvres Dramatiques

1946 Quoat-Quoat Théâtre de la Gaîté Montparnasse – Agnès Capri

1946 Le Mal Court Théâtre de Poche

1948 Albertina Théâtre de la Huchette

1948 Les Femmes du Bœuf Comédie Française

1948 La Fête Noire Théâtre de la Huchette

1950 L’Ampelour Théâtre des Noctambules

1950 Sa Peau Théâtre des Noctambules

1950 Pucelle Théâtre de la Huchette

1952 Madame Filoumé (adaptation ) Théâtre de la Renaissance

1953 Les Naturels du Bordelais Théâtre La Bruyère

1957 La Mégère Apprivoisée (adaptation) Théâtre de l’Athénée

1958 Le Ouallou Théâtre La Bruyère

1959 L’Effet Glapion Théâtre La Bruyère

1960 La Logeuse Théâtre de l’Œuvre

1962 La Fourmi dans le Corps Comédie Française

1962 Pomme, Pomme, Pomme Théâtre La Bruyère

1962 La Brigitta Théâtre de l’Athénée

1963 Le Cavalier Seul Théâtre de la Cie du Cothurne ( Lyon)

1965 L’Opéra du Monde Théâtre Lutèce

1967 Cœur à Cuir Théâtre de Bourges

1967 Le Soldat Dioclès Festival de Paris

1967 Altarima Théâtre de Bordeaux

1973 La Boutique fermée Théâtre de l’Alliance Française.

.

11. Extrait

LE MAL COURT

Nous sommes à la fin de la pièce. Convertie au Mal, Alarica destitue son père, Célestincic, pour prendre sa place sur le trône.

…

Alarica : Jusqu’ici, elle n’aura servi, en fin de compte, ma vie, ma si pure, ma si droite vie, qu’à masquer le présent ouragan de ma férocité. Ma férocité se démasque. Tout le mal que je n’ai pas fait, je vais le faire d’un seul coup. La plaine s’ouvre. Que jaillisse la montagne des eaux noires ! Fernand !

F… : J’étais imbécile, avec mes gendarmes. Mes amis, il y a mieux à faire, mille fois mieux. Tenez. Vous avez plein de marécages, n’est-ce pas ?

Célestincic : Je vous interdis…

Alarica, vers Célestincic : Silence !

Le Maréchal : Laissez-le s’expliquer. C’est un occidentiste. Ils ont inventé la baïonnette triangulaire.

F… : Vos marécages, hé bien, qui nous empêche de planter dedans d’énormes tuyaux de fer blanc, je dis bien, de fer blanc, comme le fer blanc des gouttières, afin de rassembler toute l’eau dans une vallée et que, de là, elle se rende dans les fleuves !

Le Maréchal : C’est en tout point ce que je m’éreinte à préconiser depuis que nous avons ce royaume…

Célestincic : Vous avez l’audace d’approuver ce galvaudeux?

Le Maréchal : J’approuve le bon sens. Et je goûte le vent.

F… : Sur les marécages, le blé poussera. L’Angleterre n’en produit guère. J’y suis été. Elle nous en prendra quinze bateaux par an. Il nous faudrait un port. (Vers Alarica.) C’est bien dit ?

Alarica : Je te soulève. Je t’inspire. Fais résonner ta voix forte. Mon homme, va !

F… : Les bateaux anglais viendront prendre le blé dans le port moscovite le plus proche de nous. L’impératrice Catherine nous en louera un,

Le Maréchal : Prodigieux ! Totalement prodigieux !

F… : Elle nous en louera un. C’est obligé. D’abord elle palpe le bail. Ensuite, à mesure que d’argent et de crédit nous nous enflons, elle se met, la brave Catherine, elle se met à nous vendre du cuir, des fourrures, du thé. À notre tour, avec l’argent de notre blé, nous achetons, en Angleterre, des machines…

Célestincic : Messieurs, le roi de Courtelande vous enjoint de l’assister à mettre fin à ces extravagances.

Le Maréchal : Attention. La violette rejoint le phosphore…

Alarica : Messieurs, la reine de Courtelande vous délie du serment prêté entre les mains de ce béquillard pastilleux. La reine de Courtelande vous conseille de jurer fidélité à moi-même et, par-dessus le marché, à ce beau garçon que, désormais, je promeus mon cheval, mon danseur, mon tuteur, mon filleul et mon cavalier. Les blés seront hauts, désormais, là-bas, sur notre contrée mal notée. Nous aurons des hôpitaux, des casernements, des instituts. Je m’en moque. Je ne recherche pas la puissance pour la puissance mais il se trouve que je suis la fille d’un souverain et que le renversement de mon âme du côté du mal qui est le bien, du mal qui est le roi, je ne puis l’accomplir de plus mémorable, de plus exemplaire manière qu’en revendiquant la puissance, par l’assassinat si c’est nécessaire.

Le Lieutenant : Qu’est-ce qu’on fait?

Le Maréchal : II n’y a rien à faire. La béquille en a dans l’aile. Il faudra faire changer la grande initiale au fronton du théâtre. Ça pue le phosphore et la violette, l’agonie et le commencement.

Alarica : Engendrer signifie que l’on douta de soi pour accomplir sa vie. L’enfant détruit le parent.

Célestincic : Je ne consens pas qu’on me détruise. Je ne me laisserai pas déposséder. Je sais me battre. Je me suis déjà battu !

le Maréchal : II est battu, (Au lieutenant.) Un conseil. Ne bougez pas.

Célestincic : Maréchal ! Lieutenant ! Mes postillons ! Mes soldats !

Alarica : Les granges craqueront de blé. Nous aurons des canons, des douaniers, des prêtres. Les enfants prieront à genoux devant mon image.

Le Maréchal : Vive Sa Majesté la reine. (Au lieutenant.) Allez-y,

Le Lieutenant : Vive Sa Majesté la reine ! Et lui, sous quel titre faut-il l’acclamer ?

Le Maréchal : Bravo, Monseigneur ! Bravo, le grand maître du sec !

Le Lieutenant : Bravo ! Bravo, Monseigneur ! Hourra, le grand sec !

Célestincic : Je vous ferai pendre par mes soldats. Je protesterai devant les puissances. (À F…) Canaille, je vais te casser la tête.

Le Maréchal, à Célestincic : Restez donc tranquille. Il vous empalera comme un pigeon.

Célestincic : Qu’est-ce que je vais devenir ?

Le Maréchal : Vous avez toujours votre nécessaire, n’est-ce pas, pour la salade ?

Célestincic : Ma petite fille. Ma petite… Quand elle a marché la première fois, je tremblais, derrière elle… Elle est allée d’un fauteuil à une table. Mes yeux, je crois, la tenaient debout, comme des bras. Plus tard… Quand elle avait mangé sa soupe, elle retournait l’assiette. Elle lui donnait un baiser. Ma petite fille… Ma petite. Elle avait une poupée bleue. Comment, comment a-t-elle pu… Ma petite…

Alarica : Le mal court.

Rideau