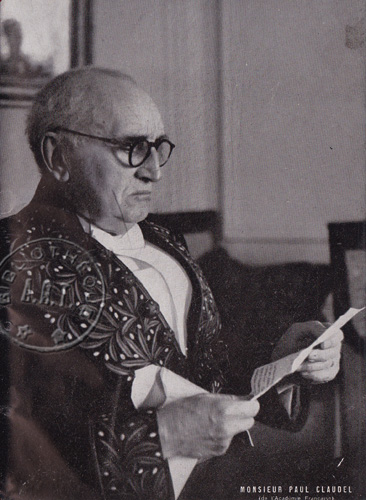

Paul CLAUDEL

par Geneviève LATOUR

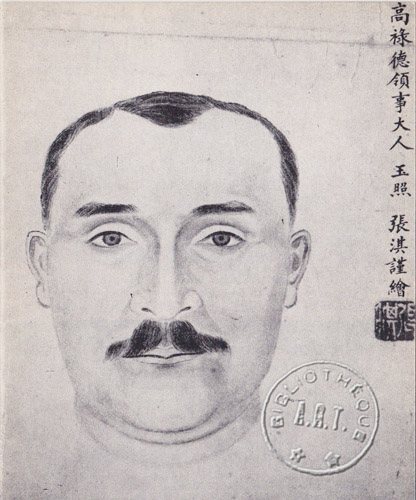

Paul Claudel peint par le peintre Hong Chang in : programme original du "Repos du septième jour" Théâtre de l'Œuvre, 1965 Collections A.R.T.

ou Un chrétien flamboyant

(1868 – 1955)

« Celui qui nous fait comprendre ce qu’est le génie, le seul auquel, personnellement je ne me sente pas gêné d’appliquer ce mot qu’on ose à peine accoler au nom d’un vivant ; ruissellement, mystère inspiré, lyrisme éperdu, audace visionnaire, Claudel, ce paysan, a toute sa vie pétri la grandeur à pleins bras. Il a les pieds solidement enfoncés dans la terre de France, la vieille terre d’Eglise et sa grosse tête se balance là-haut, rêvant un vaste chant à l’échelle du monde… »

Jean –Jacques Gautier Théâtre en France novembre ,1953

1. Une enfance solitaire

2. La Découverte du monde

3. Les Premiers essais dramatiques

4. Le Diplomate et l’auteur dramatique

5. Une vie amoureuse

6. Les Premiers succès

7. Les Derniers spectacles

8. Le Triomphe

1. Une enfance solitaire

À la mairie du village de Villeneuve-sur-Fère (Aisne , le 6 août 1868, Louis-Prosper Claudel, déjà père de deux petites filles, Louise et Camille, déclarait la naissance de son troisième enfant, un garçon cette fois, prénommé Paul qui sera baptisé le 11 septembre.

L’enfant était venu au monde dans un ancien presbytère désaffecté, appartenant à l’oncle de Mme Claudel. Ce dernier décéda l’année suivante et la famille dut s’installer dans une autre demeure du village où elle était heureuse de revenir passer ses vacances tous les étés.

En 1870, M. Claudel, receveur de l’Enregistrement et bientôt Conservateur des Hypothèques, fut muté à Bar-le-Duc. La famille donc s’y installa. De par ses fonctions, M. Claudel assuma mille et une mutations. C’est ainsi que le cursus scolaire du jeune Paul fut fort agité. À cinq ans, l’enfant entra à l’école des Sœurs de la doctrine chrétienne, puis en classe primaire du lycée de Bar-le-Duc. En 1876, il reçut les leçons d’un précepteur de Nogent-sur-Marne et en 1879, il fut externe au collège de Wassy.

Après avoir fait sa communion solennelle, Paul abandonna toute pratique religieuse.

L’enfant était taciturne, secret, renfermé sur lui-même, il avait peu de rapport avec sa famille qui ne lui connaissait aucun ami.

Camille, la cadette, souhaitait devenir sculptrice et supportait mal les divers déménagements que les fonctions de son père imposaient à la famille, n’avait de cesse de vouloir venir vivre à Paris, Monsieur Claudel, en commun accord avec son épouse, décida que dorénavant la mère et les trois enfants s’installeraient définitivement dans la capitale. Pour sa part, il poursuivrait, seul, ses déplacements tout d’abord à Rambouillet et ensuite à Compiègne.

2. La Découverte du monde

Élève du lycée Louis le Grand, l’adolescent obtint son baccalauréat philo. Il avait fait la connaissance de l’élève Romain Rolland, grâce auquel il découvrit les joies de la musique classique, Beethoven et Wagner. Par contre, ni l’un ni l’autre des deux garçons n’appréciaient le lycée : « L’atmosphère malsaine du lycée, cette caserne d’adolescents en rut (…) me soulevait le cœur. La lutte pour la vie commençait, imposée sur les épaules débiles d’un petit bonhomme de quatorze ans ! » (1)

Ses études secondaires terminées, Paul s’inscrivit à l’école des Sciences Politiques. C’est alors qu’il découvrit l’ouvrage d’Arthur Rimbaud : Les Illuminations. Ce fut, pour l‘adolescent, une révélation : « Je sortais enfin de ce monde hideux de Taine, de Renan et des autres Moloch du dix-neuvième siècle, de ce bagne, de cette affreuse mécanique entièrement gouvernée par des lois parfaitement inflexibles et, pour comble d’horreur, connaissables et enseignables. J’avais la révélation du surnaturel. » (2)

À son tour Paul sentit le besoin d’écrire. Certes, coucher sur une feuille blanche ce que lui inspirait son imagination était une tâche passionnante, mais insatisfaisante. Son cœur était en manque.

La conversion

« Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël. Je commençais alors à écrire et il me semblait que, dans les cérémonies catholiques, considérées avec un dilettantisme supérieur, je trouverais un excitant approprié et la matière de quelques exercices décadents. C’est dans ces dispositions que, coudoyé et bousculé par la foule, j’assistais avec un plaisir médiocre à la grand-messe. Puis, n’ayant rien de mieux à faire, je revins aux vêpres. Les enfants de la maîtrise, en robe blanche, étaient en train de chanter, ce que je sus plus tard être, le Magnificat. J’étais moi-même debout dans la foule, près du second pilier à l’entrée du chœur, à droite du côté de la sacristie. Et c’est alors que se produisit l’événement qui domina toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et JE CRUS… » (3)

Qui mieux que Claudel pouvait décrire le miracle divin dont il fut le bénéficiaire ?

(1) Texte de Romain Rolland dans ses Mémoires, 1940

(2) Correspondance entre Paul Claudel et Jacques Rivière, 1907-1914

(3) Paul Claudel Ma conversion Revue de la Jeunesse, 1913

3. Les premiers essais dramatiques

Poursuivant ses études supérieures, après un passage à l’École des Sciences Politiques, le jeune Claudel s’inscrivit à celle des Langues orientales. Il fut reçu au difficile concours de fin d’année. Il obtint alors le poste d’attaché à la sous-direction du Ministère des Affaires étrangères. Dans le même temps, il entreprit avec passion l’écriture de son premier essai dramatique : L’Endormi dans lequel un jeune poète vaniteux (lui-même, sans doute…) tentait de pénétrer dans l’univers des « faunes ». Il se faisait berner et découvrait ainsi que le monde et l’amour n’étaient que supercherie et affabulation. Après cette farce, Claudel se lança dans le drame, traitant le même sujet que l’œuvre précédente, mais cette fois sur un ton lyrique, mécontent de son texte, il déchira les pages de son manuscrit.

Alors qu’il poursuivait sa carrière de diplomate et après avoir accepté la mission de consul suppléant affecté à Shanghaï, Paul Claudel se remit à l’écriture. Depuis trois années qu’il s’était rapproché de Dieu, il lui était impossible de garder pour lui seul le sentiment du divin qui l’envahissait, il lui fallait l’extérioriser. Sa récente conversion était pour lui une délivrance et un immense bonheur. Il avait un intense besoin d’en faire état dans sa nouvelle pièce, dont les personnages, éprouvant ses véritables sentiments, tiendraient en quelque sorte, son propre rôle. Ils seraient à la fois désespérés lors d’une jeunesse détestable, éblouis lors d’une illumination divine et, par la suite, désireux d’accomplir une abdication expiatoire. C’est ainsi que naquit la première grande œuvre dramatique du jeune poète : Tête d’Or, pièce en trois actes, au cours de laquelle un quadragénaire, Simon, désespéré par la mort de son épouse, trouvait un certain réconfort auprès d’un jeune ami, Cébrès, lui-même accablé par l’inanité de la vie. Au cours d’une révélation divine, alors que Cébrès, tombé gravement malade, s’éteignait dans ses bras, Simon reprit courage et sous le surnom de Tête d’Or devint chef des armées d’un royaume en pleine déroute. Il tua le roi et s’installa sur le trône, après en avoir chassé la princesse, fille du monarque défunt. Mais la gloire n’étant jamais sûre, bientôt les troupes de Tête d’Or connurent, à leur tour, la défaite. Lors de la dernière bataille, Simon fut mortellement blessé. Avant d’expirer, il rappela la Princesse exilée et lui rendit son trône.

Lorsqu’il écrivit Tête d’Or, Claudel n’avait que vingt-deux ans. Qui mieux que lui aurait pu présenter sa pièce : « Pour comprendre les raisons qui m’ont fait écrire cette œuvre excessive, il faudrait se reporter à cette oppressante époque de 1889 où le matérialisme pesait sur les êtres… »

Cent exemplaires de la première version furent édités en 1890 par La Librairie de l’Art indépendant, ensuite par les éditions du Mercure de France qui publia en novembre 1901 la pièce, retravaillée de fond en comble par l’auteur.

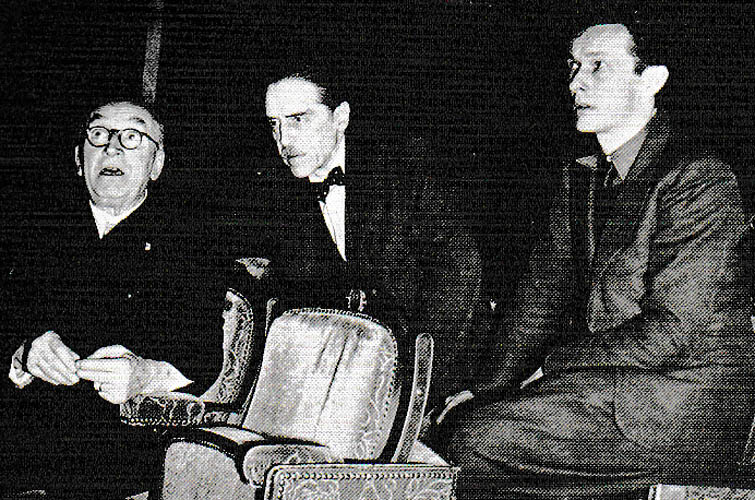

Tête d’or tenant tant à cœur à Paul Claudel que celui-ci, craignant d’être trahi, refusa à quiconque le droit de mettre en scène son œuvre. Ce ne fut qu’en 1959, quatre ans après son décès, que Jean-Louis Barrault, qui venait d’être nommé directeur de l’Odéon-Théâtre de France, osa programmer la pièce… Avant le lever de rideau, au soir de la première représentation, le jeune poète Henri Pichette rendit hommage à l’ancien jeune poète Paul Claudel en présentant le spectacle au public : « Tête d’or ! Le premier phénomène que je constate est celui de la provocation de la jeunesse. Voyons, Tête d’or est inspirée à un poète de vingt-et-un ans, – ainsi marque-t-il au coin du génie sa majorité civile, – puis il parfait l’œuvre entre vingt-cinq et vingt-six ans, il la pousse aux limites de l’inspiration la plus profonde et de la plus large santé possible. Car il se veut d’une santé insolemment totale, Claudel jeune. Il se nourrit d’Homère, d’Eschyle, de Virgile, de Dante, de Shakespeare, et permettez, il écrit sous de tels auspices. C’est tout bonnement fatal qu’il dispose la Terre comme une table à la mesure de sa soif, de sa faim et de son désir, tous trois immenses… » (1)

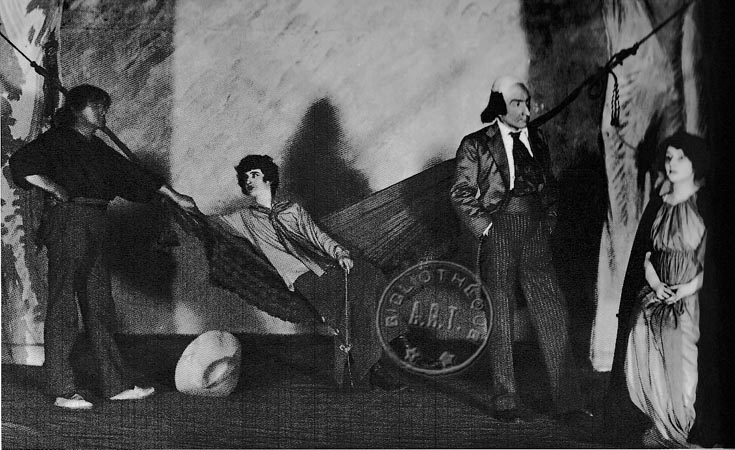

Au théâtre de l’Odéon, les rôles principaux furent tenus par Alain Cuny et par le jeune comédien Laurent Terzieff. Ce fut un véritable triomphe.

En 1897, Paul Claudel écrivit une œuvre nouvelle : La Ville. (2) Interviewé cinquante ans plus tard, il déclara : « La Ville représentait pour moi un ennemi dont je voulais me délivrer… » Non satisfait de son œuvre, en 1901, il en écrivit une seconde version.

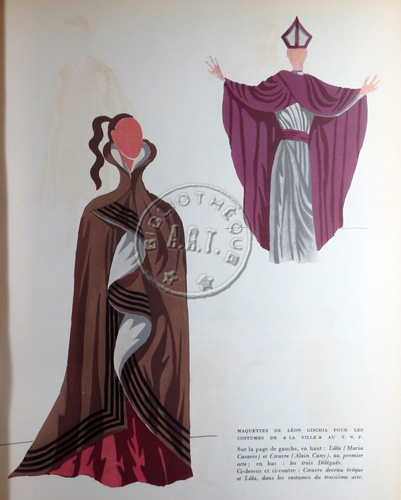

Il fallut attendre le 20 juin 1955, Paul Claudel était décédé depuis plus de cinq mois, pour que Jean Vilar se permette de monter la pièce au Festival d’Avignon avec Maria Casarès, Alain Cuny et Georges Wilson.

(1) Henri Pichette Cahiers Renaud-Barrault février 1968

(2) cf. Quelques pièces.

4. Le Diplomate et l’auteur dramatique

Tandis que Paul Claudel commençait la traduction de l’Agamemnon d’Eschyle et s’était attaqué à deux nouvelles pièces : L’Échange et La Jeune fille Violaine, il fut nommé, en octobre, consul à par entière, affecté d’abord à New-York puis en Syrie en Palestine et bientôt en Chine.

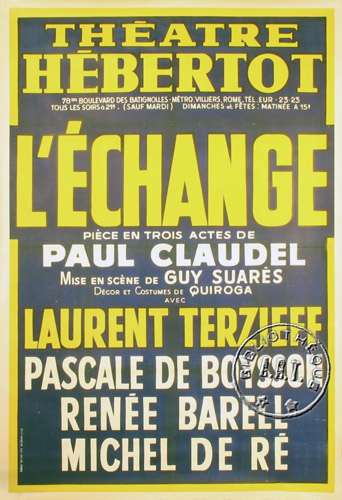

De prime abord, le sujet de L’Échange aurait pu, à n’en pas douter, séduire un vaudevilliste tel que Marc Camoletti. Deux couples font connaissance. Marthe, l‘une des deux épouses, adore son mari d’un amour entier. Bientôt les hommes décident d’échanger leurs femmes, en dépit de l’immense chagrin de Marthe et de la perte de la raison de Lechy. Les dialogues lyriques et bouleversants de Paul Claudel, décrivant le désespoir, la folie, le crime, la mort, en firent un drame de la première réplique au baisser du rideau final. Toujours inquiet et une fois encore mécontent de son travail, Claudel écrivit le 9 décembre 1913, à son ami, le metteur en scène Lugné Poe : « … Je commence à avoir certaines idées sur cette pièce que je n’aimais pas beaucoup jusqu’ici et qui me permettront de faire une chute éclatante de ce qui autrement en ferait un four noir. » Il retravailla donc son texte. Désormais, il fit de la douce Marthe un personnage de femme forte et autoritaire.

La pièce fut montée en 1914 par Jacques Copeau au théâtre du Vieux-Colombier. Les critiques furent décevantes. La plus sévère : »L’Échange est une pièce médiocre et sur laquelle il est préférable de laisser l ‘oubli faire tranquillement son œuvre… » fut de Paul Claudel lui-même. (1) Sous l’Occupation, Jacques Hébertot souhaita inscrire L’Échange à son programme, mais les conditions de la censure allemande rebutèrent Claudel qui nota dans son Journal à la date du 15 mars 1943 « La censure autorise L’Échange mais à la condition, 1° ) que l’on supprime les passages écrits en langue anglaise, 2°) que l’on change les noms des personnages : Lechy Elbernon et Thomas Pollock Nageoire 3°) que l’action ne se passe plus en Amérique ; on suggère le Portugal ou la Norvège !!! Bien entendu, je refuse ».

Toutefois, après le décès de son auteur, L’Échange fut affichée en 1962 au théâtre Hébertot, puis en 1964 au théâtre de Lutèce, en 1975 au Théâtre de la Ville dans une mise en scène de Anne Delbée, en 1982 au Théâtre national de l’Odéon dans une mise en scène de Armand Delcampe, et à la Comédie-Française dans une mise en scène de Jean Dautremay en 1995…

Quant à La Jeune fille Violaine, fiancée à Jacques Hury, de par la volonté de son père, elle était follement amoureuse du lépreux Pierre de Craon. Elle embrassa ce dernier pour lui dire adieu. Elle attrapa sa maladie. Persuadé que sa fiancée l’avait trompé, par vengeance, Jacques épousa Mara, la sœur cadette. Violaine, malade, s’exila dans une forêt, en attendant la mort. C’est alors que Mara, après avoir cherché à tuer sa sœur vint la trouver avec dans ses bras, le fils aveugle qu’elle a eu avec Jacques. En odeur de sainteté, Violaine rendit la vue à l’enfant.

Alors qu’il avait reçu quelques propositions pour monter sa pièce, Claudel refusa, de crainte de nuire à sa carrière diplomatique. Dans une lettre à André Gide, il écrivit : « Je ne suis nullement sûr que cette représentation plairait au Ministère où je suis déjà mal vu en raison de mes opinions religieuses. Je ne puis ainsi compromettre ma position pour un peu de gloriole. Consul, poète et dévot, c’est trop à la fois ! » (2)

Le thème de La Jeune fille Violaine sera repris, quelques années plus tard dans un grand succès : L’Annonce faite à Marie. Claudel aurait souhaité que son œuvre soit inscrite au répertoire de la Comédie-Française, sans résultat. En fait L’Annonce faite à Marie verra le jour en 1912 au théâtre de Malakoff, joué par la troupe du théâtre de l’Œuvre, dans une mise en scène d’Aurélien Lugné-Poe. Après de triomphales tournées, la pièce connaîtra mille et une reprises dont celle de Gaston Baty qui l’affichera en 1921 à la Comédie Montaigne et celle que Louis Jouvet présentera en 1945 au théâtre de l’Athénée.

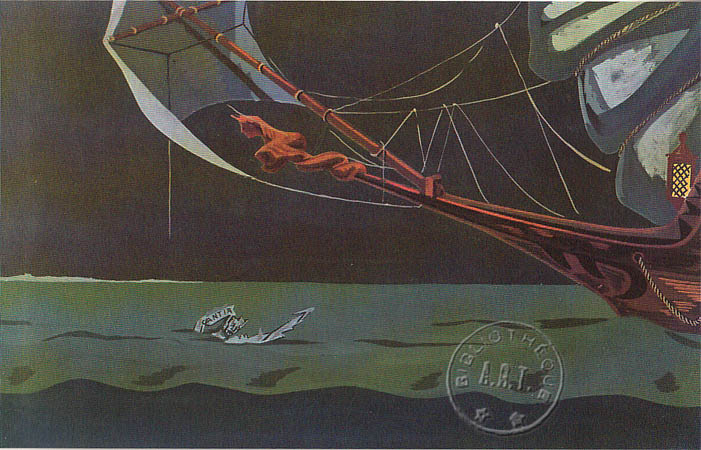

Une dizaine d’années après sa conversion, Paul Claudel, profitant de son séjour à Shanghai où le réclamaient ses fonctions diplomatiques, rencontra des missionnaires français qui l’initièrent aux croyances ancestrales de la Chine. Claudel écrivit alors Le Repos du septième jour, pièce à la fois symboliste et d’inspiration chrétienne, la moins connue de son théâtre. L‘action se déroule dans la Chine ancestrale. Les morts reviennent, sans cesse, sur la terre et ne laissent aucun repos aux vivants. L’Empereur décide de descendre aux Enfers où il apprend que les mortels n’auront la paix que s’ils consacrent le « septième jour » à la prière et au repos.

La pièce sera mise en scène par Pierre Franck en 1965 au théâtre de l’Œuvre, puis en 1993 dans une mise en scène de Jean Bollery au Théâtre 14, et a été publiée aux éditions du Mercure de France.

(1) Lettre à Philippe Berthelot 2 mai 1931

(2) Lettre du 18 février 1909

5. Une vie amoureuse

En 1900, Claudel fut nommé une fois de plus au consulat de Pékin. Sur le bateau qui le ramenait en Chine, il fit la connaissance d’une ravissante jeune femme d’origine polonaise, Rosalie Vetch. Malheureusement celle-ci était mariée. Sous l’emprise de son sentiment amoureux et conscient de l’état de péché dans lequel il se trouvait, Claudel vivait la torture. Il lui était impossible de mettre fin à cette liaison intense qui dura cinq années et au cours de laquelle Rosalie lui donna une fille, Louise. Il ne reconnut pas l’enfant qui n’apprit l’identité de son père qu’à l’âge de vingt-huit ans.

Désespérés, les amants durent se quitter de peur d’un scandale causé par un mari jaloux. Jusqu’à la fin de sa vie, Claudel ne put oublier l’objet de son amour perdu.

S’inspirant du chagrin que lui causait sa rupture avec Rosalie, Claudel s’empressa d’écrire : Le Partage de Midi. Sur un paquebot voguant vers l’Asie, quatre passagers européens se rencontrent : la belle et mystérieuse Ysé, son époux M. de Ciz, noble ruiné, Almaric, un de ses anciens amants et le consul Mesa. Partagés entre une vocation religieuse et l’appel impétueux de la chair, irrésistiblement attirés l’un vers l’autre, Ysé et Mesa tentent, sans succès, de résister à leur amour …

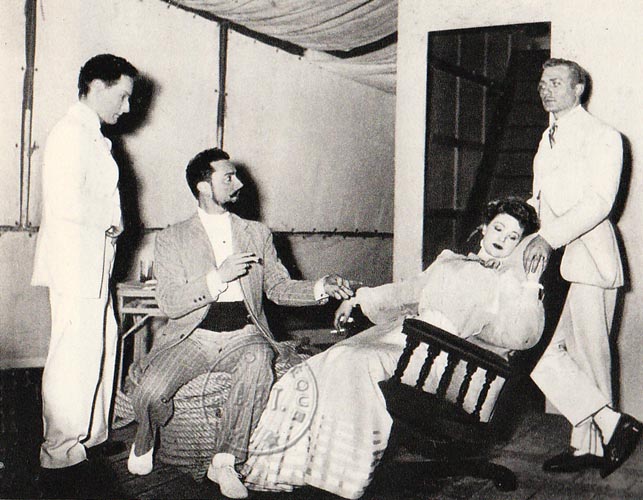

Le Partage de Midi resta dans les tiroirs de son auteur pendant trente-sept ans. Sollicité à plusieurs occasions par Jean-Louis Barrault, Paul Claudel rétorquait : « Il y a des cris qu’un homme ne doit pas pousser. Le Partage de Midi est ce cri, cela me gênerait comme si j’étais ce cri ! » Toutefois, en 1948, Barrault eut l’autorisation de monter le drame au théâtre Marigny dans une distribution prodigieuse : Edwige Feuillère, Pierre Brasseur, Jacques Dacqmine. Les décors furent l’œuvre de Félix Labisse, inspirés d’un reportage photographique de Claudel. Le spectacle fut un triomphe. Suivirent de nouvelles mises en scène : au Théâtre de la Ville en 1976 dans une mise en scène de Anne Delbée, à la Comédie-Française en 1995 dans une mise en scène de Jean Dautremay, et aussi au Théâtre de l’Atelier en 1990, au Festival d’Avignon en 2000 et au Théâtre de l’Aquarium en 2008 dans une mise en scène de Julie Brochen.

Le 15 mars 1906, Claudel épousa, en tout bien tout honneur, une jeune fille de bonne famille lyonnaise, Reine Sainte-Marie-Perrin.

Pour Claudel, il n’était plus question d’amour intense et passionné. N’écrivit-il pas dans sa pièce Le Père humilié : « Le mariage ce n’est pas le plaisir, c’est le sacrifice du plaisir. C’est l’étude de deux âmes qui, pour toujours, désormais, auront à se contenter l’une de l’autre » ?Néanmoins le ménage eut cinq enfants, Marie, Pierre, Reine, Henri et Renée.

Alors qu’en 1908, il remplissait les fonctions de Consul à Pékin, Paul Claudel entreprit l’écriture d’une nouvelle pièce L’Otage que Lugné-Poe se proposa de mettre en scène. Cette fois, le spectateur se trouvait transporté à la fin du Premier Empire. Georges, un lieutenant du roi Louis XVIII exilé en Angleterre, enleva le pape, alors prisonnier de Napoléon, et l’installa dans la propriété de sa cousine, Sygne de Coûfontaine, en dépit du mécontentement de cette dernière. Turelure, un ancien domestique de la famille, devenu préfet d’Empire, fit du chantage auprès de Sygne : qu’elle l’épouse et il rendra la liberté au pape. Détestant ce prétendant, le rendant responsable de la mort prématurée de ses parents, Sygne accepta néanmoins de répondre à ses avances pour sauver sa Sainteté. Alors que Georges, fou de rage, s’apprêtait à tuer Turelure, ce dernier l’abattit et Sygne se suicida. Après que l’empereur Napoléon eut laissé la place à Louis XVIII, Turelure fut nommé comte en remerciement de sa servilité.

L’Otage, interprété par la troupe des comédiens de l’Œuvre, fut présenté le 2 juin 1914 au Théâtre de Malakoff et le 28 repris à l’Odéon pour quelques représentations. Eve Francis, détentrice du rôle de Sygne, écrivit à Claudel en poste à Hambourg : « Nous triomphons toujours ! Vive L’Otage … Sept rappels après le deuxième acte, devant une salle qui trépignait d’enthousiasme... » La pièce fut affichée à la Comédie Française en 1934.

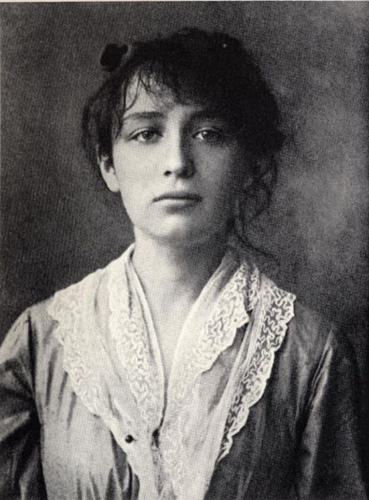

Dans le même temps, Paul Claudel connut une période douloureuse. En 1913, après le décès de son père, sa mère entra dans une maison de retraite. Sa sœur aînée, Camille, sculptrice de grand talent, vivait depuis plus d’une dizaine d’années un amour éperdu avec son maître Auguste Rodin, mais ce dernier l’abandonna au profit d’une autre femme. Elle en conçut un tel chagrin que de dépression en dépression, les médecins décelèrent chez elle une « démence paranoïde ». Elle dut être internée et ce fut son frère Paul qui la fit enfermer le 7 mars 1913 à l’asile de Ville Evrard.

Était-ce pour se distraire de ses chagrins familiaux qu’après avoir terminé la traduction des Euménides d’Eschyle et s’en inspirant, Claudel, en poste en Chine, en écrivit une comédie rocambolesque qu’il présenta ainsi à Lugné-Poe : « Je viens de terminer Protée drame satyrique en deux actes. C’est une bouffonnerie extravagante, une véritable pitrerie de cirque ». (1) Sur les conseils d’André Gide, il confia son manuscrit à Jacques Copeau, directeur du théâtre du Vieux-Colombier et il s’inquiétait : « La troupe du Vieux-Colombier a-t-elle des éléments comiques ? Pour Protée, il me faudrait un gaillard puissamment entripaillé ». (2) En fait, la pièce ne fut pas montée au Vieux-Colombier. Après bien des projets avortés, Protée ne fut interprété que par quelques troupes d’étudiants et ne fut mis en scène officiellement que le 25 février 1955 à la Comédie de Paris sous la direction de Raymond Gérôme et réaffiché au théâtre Hébertot en 1974 dans une mise en scène de Jacques Rosny.

28 juillet 1914, déclaration de la Grande Guerre… Lugné-Poe fut envoyé au front tandis qu’étant âgé de quarante six ans et père de famille, Paul Claudel fut exempté, muté au Ministère de la guerre et envoyé en tant que Chargé d’affaires au Brésil.

Claudel avait fait la connaissance du jeune musicien, Darius Milhaud et l’avait engagé comme secrétaire. Encouragé par son collaborateur, Claudel se laissa convaincre d’inventer l’argument d’un ballet dont Milhaud composa la musique. Ce fut L’Homme et son désir, créé le 6 juin 1921, par Les Ballets suédois au théâtre des Champs-Élysées. Puis tous deux composèrent, l’un pour le texte, l’autre la partie musicale, L’Ours et la lune, une ébauche de théâtre pour marionnettes, relatant les malheurs causés par la Grande Guerre. L’ouvrage fut édité en 1919 par les éditions de la N.R.F.

(1) Lettre du 8 septembre 1913, à Lugné-Poe

(2) Lettre du 26 novembre 1913 à André Gide

6. Les Premiers Succès

Claudel renouvela plusieurs fois l’ expérience musicale. Ce fut ainsi que Jeanne au bûcher, oratorio dramatique sur une musique d’Arthur Honneger fut reçu avec le plus grand enthousiasme, tant par le public que par la critique.

Alors qu’il était en poste au Japon, s’inspirant du No, Claudel écrivit l’argument de La Femme et son ombre, mimodrame musical, créé en 1923 au théâtre Impérial de Tokyo et repris par le chorégraphe Rolland Petit au théâtre des Champs-Élysées.

En 1927, Claudel fut contacté pour écrire un second mimodrame à l’occasion d’une fête en l’honneur du centenaire du célèbre physicien M. Berthellot. L’œuvre s’intitula Sous les remparts d’Athènes, sur une musique de Germaine Tailleferre et fut interprété au palais de l’Élysée. Claudel déclara alors que le but de son ouvrage était «de créer derrière le drame une espèce de tapisserie sonore, dont les couleurs amusent et soulagent le spectateur et baignent de leurs reflets agréables, l’aridité d’une discussion philosophique ».

Mais revenons en arrière, alors que le onzième jour du onzième mois 1919 l’Armistice venait de sonner, Paul Claudel, alors en mission à Copenhague, entreprit l’écriture de l’un de ses futurs chef d’œuvre : Le Soulier de satin.

Influence des auteurs grecs : la Trilogie

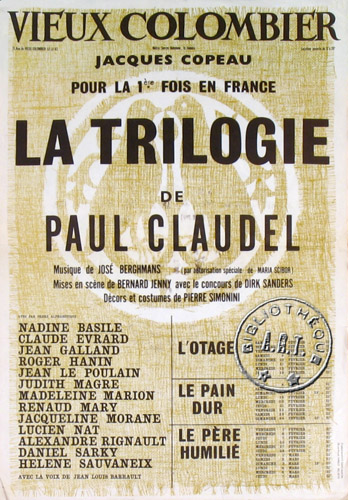

Entre temps, Claudel eut l’intention de reprendre les personnages de L’Otage et à l ‘instar d’Eschyle, de composer une série de trois pièces, intitulée : La Trilogie des Coûfontaine. Après L’Otage, ce fut Le Pain dur et pour finir : Le Père humilié.

Dans Le Pain dur « le point limite du mythe freudien », l’action se passait vingt ans après celle de L’Otage. Sous le règne de Louis Philippe, Louis de Coûfontaine, fils né de l’étreinte insupportable de Sygne et de Turelure, fut un enfant maudit : « Ma mère a mieux aimé mourir que de me voir et mon père, dès que je suis né, a mis tout son cœur à me détester . » (1) Officier lors de la guerre d’Algérie, Louis s‘était endetté auprès de Lumir dont il s’était épris. Quand la jeune fille désira récupérer son argent pour aider à la libération de sa patrie, la Pologne. Louis apprit qu’il avait été dépossédé de l’héritage de sa mère par son père et que ce dernier cherchait à lui voler son amoureuse. Il souhaita tuer Turelure, affolé,ce dernier mourut de peur et après avoir épousé Sichel, l’ancienne maîtresse de son père, Louis devint à son tour Comte de Coûfontaine : « une figure la plus dégradée, la plus dégénérée du père. » (2)

La dernière œuvre de la trilogie : Le Père humilié fut écrite alors que Claudel était en mission à Rome. Cette fois, la pièce se déroulait en Italie lors de la guerre de 1870 entre la France et l’Allemagne. Le général Garibaldi s’était emparé des Etats du pape. Pensée, la fille aveugle de Sichel et de Louis de Coûfontaine, devenu ambassadeur de France à Rome – était courtisée par les deux neveux de Pie IX, Orso et Orian. Ce dernier cherchait à oublier Pensée pour se consacrer à son futur engagement dans l’armée papale. Quoiqu’éloigné, il pensait toujours à la jeune fille et finit par la revoir avec tendresse. De leurs étreintes devait naître un enfant . Enceinte d’un autre, Pensée se fiança à Orso. Hélas, ce dernier fut tué sur le champ de bataille. Pour sauver l’honneur du fils qu’elle attendait et pour pouvoir l’élever dignement, Pensée épousa Orian, son beau-frère. Ce dernier comprit alors que les sentiments qui attachent les amoureux sont beaucoup plus intenses que ceux qui « arrachent l’homme à son devoir ». (3) Quant à Pensée, elle réalisa qu’elle n’était pour rien dans son propre bonheur : c’était leur destin, à tous les deux qui en avait décidé : « Heureuse que je suis, c’est lui qui m’a choisie, sans qu’il le sache. » (4)

Paul Claudel fut assez satisfait de son travail. Ainsi écrit-t-il à Lugné-Poe le 16 juin 1914 : « J’ai relu Le Pain Dur dont je ne suis pas mécontent. Il y aurait là un magnifique rôle pour Guitry. (5) (Turelure le Vieux) s’il voulait prendre la pièce… » Concernant Le Père humilié, dans un courrier adressé le 7 septembre 1945, Claudel présenta sa pièce comme « un drame tout de sentiment et de poésie… » et l’année suivante « Le plus musical de tous mes drames ».

Après avoir été créée en Allemagne en 1926, la pièce Le Père humilié ne fut affichée,en France, qu’en 1946, au Théâtre des Champs-Élysées, puis repris en 1962 au Théâtre du Vieux Colombier, et au Théâtre du Rond-Point, accompagné, cette fois, des deux autres œuvres de la trilogie.

Tandis que sa mission diplomatique continuait à le conduire à travers le monde, San Francisco, Washington, Tokyo, Bruxelles, l’ambassadeur Claudel délaissa pour un temps la création théâtrale pour retravailler la plupart de ses œuvres anciennes et en récrire au besoin une seconde version. Quand il avait le loisir de revenir en France, il vivait le plus souvent dans le Dauphiné, au château de Brangues, acheté en 1927 et dans lequel il s’installa définitivement en 1935 lorsqu’il prit sa retraite.

Le 13 mars 1947, Paul Claudel entra à l’Académie française et ce fut François Mauriac qui eut pour mission de lui remettre son épée.

(1) Pain dur acte II, scène 2

(2) Commentaire du psychanalyste Lacan

(3) Commentaire du psychanalyste Lacan

(4) Le Père humilié acte I, scène 1

(5) Lucien Guitry, sans doute

7. Les Derniers spectacles

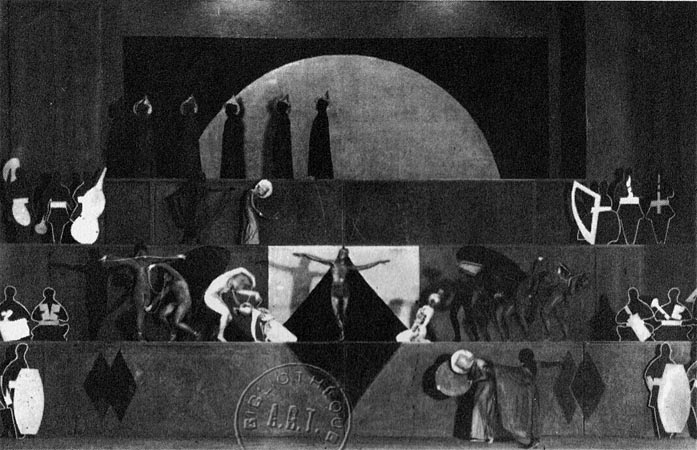

En 1933 Claudel, contacté par le célèbre metteur en scène allemand Max Reinhardt, écrivit à son intention un drame lyrique en deux parties : Le Livre de Christophe Colomb sur une musique de Darius Milhaud. Après maintes tergiversations, M. Reinhardt abandonna le projet. Toutefois, l’ouvrage fut représenté à l’opéra de Berlin le 30 juin 1930. Le spectacle connut un grand succès. Retravaillé néanmoins par son auteur Le Livre de Christophe Colomb devint bientôt une œuvre expérimentale faisant appel à la fois au théâtre, au cinéma, à la musique et à la pantomime. Elle fut montée par Jean-Louis Barrault au théâtre Marigny puis reprise en 1960 à l’Odéon-Théâtre de France.

Cinq années plus tard, s’inspirant d’une légende hébraïque, Claudel inscrivit le mot « fin » à l’un de ses derniers ouvrages dramatiques, en trois actes : L’Histoire de Tobie et de Sara. Le personnage de Dieu, invisible mais toujours présent, tenait le rôle principal de la pièce. Devant le désespoir du vieux Tobie devenu aveugle et de la jeune Sara dont les sept époux avaient été assassinés au soir de leurs noces successives, il avait envoyé sur terre l’archange Raphäel. Ce dernier permit la guérison de l’aveugle et facilita un mariage heureux entre le jeune Tobie, fils de l’ancien, et Sara.

Comme pour Le Livre de Christophe Colomb le spectacle avait fait appel à la comédie, à la danse, au mime, à la poésie, à la musique, sans oublier un rappel du No japonais. Ce fut au premier festival d’Avignon en 1947 que Maurice Cazeneuve monta l’ouvrage avec Jean Vilar et Jeanne Moreau dans les premiers rôles.

Après avoir espéré, à plusieurs occasions, que la Comédie-Française inscrirait à son programme une reprise de L’Annonce faite à Marie, Paul Claudel, désabusé, finit par accepter que ce soit le Théâtre de l’Élite(1) qui monte sa pièce. Pour remercier Jacques Hébertot, Paul Claudel retravailla son texte et lui dédicaça son nouveau manuscrit.

Comble d’honneur, le 12 mars 1948, la reine Elisabeth de Belgique assista à la première représentation de gala. Le spectacle connut un succès certain et mérité tant par les dialogues que par l’interprétation des comédiens, ce qui n’empêcha pas qu’au soir de la dernière représentation, le 10 mai 1948, Claudel écrivit dans son journal : « Les représentations de L’Annonce n’ont pas répondu à mes espérances du point de vue succès. Tout de même, l’œuvre a été pour la première fois réalisée telle que je le désirais du point de vue de la mise en scène et de l’interprétation ».

Décor de Max Ingrand pour Le Livre de Christophe Colomb au Théâtre Marigny – 1953

in Les Décorateurs de Théâtre. – Collection Vincent Parot

8. Le Triomphe

Alors qu’en 1919, Paul Claudel avait mis en chantier l’un de ses futurs succès Le Soulier de satin, 1 cette œuvre ne fut mise en scène qu’en 1943, en pleine Occupation. L’année précédente, Jean-Louis Barrault, nouvellement engagé à la Comédie-Française, après avoir eu l’accord de l’administrateur Jean-Louis Vaudoyer n’eut de cesse de mettre la pièce en répétition une fois franchies les exigences de la censure allemande.

Le Soulier de satin dont l’auteur présentait le sujet comme « celui de la légende chinoise : les deux amants stellaires, qui chaque année, après de longues pérégrinations, arrivent à s’affronter, sans jamais pouvoir se rejoindre d’un côté ou de l’autre de la voix lactée », (2) était composé non d’actes mais de « quatre journées ». Interprétées dans leur intégralité, les représentations n’auraient duré pas moins de onze heures. Jean-Louis Barrault dut se rendre plusieurs fois à Brangues où résidait Paul Claudel afin de retravailler avec lui l’ensemble de pièce. Après de nombreuses coupures, auxquelles l’auteur se résignait difficilement, l’ensemble du spectacle se réduisit à cinq heures. Un spectacle fort long toutefois, ce qui permit à l’irrespectueux Sacha Guitry de déclarer : « Le Soulier de satin ! Heureusement qu’il ne s’agissait pas de la paire. »

Paul Claudel et son metteur en scène s’entendirent fort bien, ils avaient l’un pour l’autre une sorte d’admiration. Le choix du décorateur Lucien Couteau et de l’ensemble de la distribution satisfaisait pleinement l’auteur qui, délaissant son château de Brangues, s’installa à Paris le temps des répétitions.

Monter un drame tel Le Soulier de satin pendant l’Occupation était une gageure. L’ensemble des décors et des costumes coûtait une fortune, au total, 1.130.200 frs. La subvention accordée à la Comédie-Française dut être singulièrement augmentée par le Ministère des Affaires culturelles, le prix de la place d’orchestre passa de 70 à 100 frs. Heureusement le spectacle fut un immense succès. Au soir de la première représentation, Paul Claudel se joignant aux comédiens pour le salut final, sur scène, fut ovationné. En dépit des alertes qui pouvaient interrompre le spectacle, le public fut très nombreux et l’on s’arrachait les places dont certaines se revendaient au marché noir.

Et quelques semaines après la première représentation, Jean-Louis Vaudoyer envoya ce courrier à Paul Claudel, retourné au château de Brangues : « Je suis heureux – mais nullement surpris – de vous dire que le succès du Soulier de satin prend des proportions triomphales. Les bureaux de location sont assiégés par uns foule si avide et si démonstrative que certains matins, « la force publique » a été contrainte d’intervenir pour rétablir l’ordre ! » (3)

Face à son triomphe, Claudel reconnut dans son Journal : « Je sens qu’une grande partie de mon œuvre est terminée. »

Ce fut ainsi qu’il n’eut pas le plaisir de voir interpréter sur scène ses dialogues : Les Convervations dans le Loir-et-Cher, écrits entre 1925 et 1928, que la comédienne Silvia Monfort mit en scène et présenta en son théâtre du Carré Thorigny en 1973. Pierre Franck repris le spectacle au Théâtre de l’Atelier de décembre 1996 à mars 1997.

À 2h45 du matin, le 23 février 1955, jour du mercredi des Cendres, Paul Claudel s’éteignit après avoir murmuré : « Je veux qu’on me laisse mourir tranquillement, je n’ai pas peur. » La messe des funérailles eut lieu à Notre-Dame en présence de hautes personnalités politiques, de dignitaires étrangers et de nombreux académiciens.

Grâce à son œuvre exceptionnelle, le souvenir de Paul Claudel ne s’est jamais éteint. Depuis son décès, il n’y eut pas d’années sans que l’une ou plusieurs de ses pièces ne soient représentées par des comédiens et comédiennes professionnels ou par de jeunes compagnies théâtrales.

(1) Cf Quelques pièces

(2) Paul Claudel : quatrième page de la couverture de l’édition folio

(3) Henri Amouroux La Vie des Français pendant l’Occupation édition du Livre de poche 1971

9. Deux pièces

La VILLE

Pièce en trois actes, écrire en 1895, éditée au Mercure de France en 1901, et créée le premier décembre 1955, au Théâtre National Populaire (T.N.P.), après avoir été présentée la même année aux festivals de Strasbourg et d’Avignon, interprétée par Georges Wilson, Philippe Noiret, Maria Casares, Jean Vilar, Alain Cuny, Jean-Pierre Darras, Jean Topart, Roger Mollien, Jean-Paul Moulinot, Lucien Arnaud. mise en scène Jean Vilar, décors de Léon Gischia, musique de Maurice Jarre.

Argument

Lors d’une grave crise économique, La Ville, dirigée par les frères Bresme, l’un ingénieur, l’autre politicien, est la proie d’un inquiétant soulèvement de la part de son personnel. Une révolution éclate, La Ville est détruite. Un nouveau gouvernement souhaite la reconstruire, mais sur quels principes s’appuyer ? C’est alors que le poète Cœuvre, devenu évêque, affirme que le seul principe à respecter c’est la présence de Dieu.

Critiques

« Rares beautés… Fragments superbes … ».

Jean-Jacques Gautier Le Figaro 6 décembre 1955

« Luxuriante poétique, inouïe comme une gigantesque symphonie ».

Gabriel Marcel Les Nouvelles littéraires 8 décembre 1955

« Claudel peint La Ville comme un être vivant plus ou moins monstrueux. Et ne nous plaît guère la résolution théocratique dont notre jeune théoricien couronne son poème et à laquelle un phalangiste de Franco souscrirait des deux mains ».

Georges Lerminier Le Parisien libéré 5 décembre 1955

« Un spectacle comme celui-là, c’est un titre de gloire pour un pays ».

Morvan Lebesque Carrefour 7 décembre 1955

« La condition servile de l’ouvrier d’usine est précisée avec une lucidité stupéfiante. Tout est en suspend. On attend le coup fatal. La pièce ne lâche plus celui qu’elle empoigne ».

Pierre Marcabru Arts 7 décembre 1955

« Tout d’abord une question se pose : une œuvre difficile comme La Ville a-t-elle sa place au répertoire d’un théâtre populaire ? On n’a pas attendu les représentations de Paris pour faire grief à Vilar de son choix. Pour moi, je réponds tout de suite « oui » (…) Le T.N.P. ne s’intitule pas le Théâtre National Ouvrier , mais au contraire, parce ce que les grandes œuvres même difficiles s’adressent à tous. Le public ouvrier s’il risque assurément de mal accueillir La Ville, c’est moins pour des raisons d’intelligibilité que parce que Claudel, abordant les problèmes sociaux et bâtissant la cité future, propose une solution théocratique et suggère des images trop évocatrices du fascisme ».

André Alter Témoignage Chrétien 9 décembre 1955.

LE SOULIER DE SATIN ou LE PIRE N’EST JAMAIS SÛR

Pièce en trois actes et trente trois tableaux, créée à la Comédie Française, le 27 novembre 1943, interprétée par Pierre Dux, Marie Bell, Jean-Louis Barrault, Jean Yonnel, Aimé Clariond, André Brunot, Madeleine Renaud, Henriette Barreau, Mary Marquet, Jacques Dacqmine et une nombreuse figuration parmi laquelle Juliette Greco, mise en scène Jean-Louis Barrault, décors Lucien Couteau.

Analyse

L’action se passe sous la Renaissance espagnole, du temps des conquistadors. Un jeune capitaine Don Rodrigue et Dona Prouhèze, l’épouse d’un vieux juge, tombent follement amoureux l’un de l‘autre. Consciente que son amour n’est que pêché, Dona Prouhèze dépose, aux pieds d’une statue de la vierge Marie, un de ses deux souliers de satin, en lui adressant cette prière : « Quand j’essaierai de m’élancer vers le mal que ce soit d’un pied boiteux… » Finalement, elle a le courage de renoncer à Rodrigue. Leur sacrifice commun ne fait que sublimer leur amour. Au cours d’une bataille entre l’Espagne et le Maroc, Dona Prouhèze est blessée à mort. Pendant les longues années qui lui restent à vivre, Rodrigue, détaché du monde, ne vit plus qu’avec Dieu.

Critiques

« S’il est vrai que les tragédies de Racine correspondaient dans l’ordre esthétique aux jardins de Le Nôtre et au génie de Louis XIV, Le Soulier de satin s’harmonise parfaitement aux à la politique de Vichy ».

Alain Laubreaux Revue des Beaux-arts décembre 1943

« Nous avançons en enfants perdus dans cette forêt de mots avec la simple conscience d’aimer les arbustes que nous pouvons atteindre de la main et l’espérance des plus hauts sommets. Mais soudain , un discours admirable éclate dans l’imbroglio de sbires et d’espagnols… ».

François-Charles Bauer ( futur François Chalais ) Écho de la France 4 décembre 1943

« Ce grand poème mystique, malgré certaines obscurités, parvient à nous empoigner, à nous jeter vers ce monde dans lequel on ne peut pénétrer que par une porte étroite ».

André Castelot La Gerbe 9 décembre 1943

« Peut-être le seul reproche que l’on puisse faire à cette animation scénique, c’est d’avoir été quelquefois séduite par l’étonnante variété de registres d’une œuvre qui aurait dû s’imposer que par sa seule force nombreuse et son ample densité ».

Louis Cheronnet Le Petit parisien 4 décembre 1943

« La foule a redécouvert, aux profondeurs de son âme collective, certains secrets originels de sa race : son besoin de grandeur et d’éternité, sa volonté de sacrifice, son attente éperdue de la grâce ont été comblés par l’aventure mystique de dona Prouhèze et don Rodrigue. C’est par de tels ébranlements que s’affirme, aux heures d’angoisse et d’incertitude, la réalité d’une survie spirituelle ».

Henri6René Lenormand Panorama 9 décembre 1943

« Un principe est posé, celui de la « convention théâtrale » qui se substitue ici à celui de « l’illusion » ; j’avoue que, pour ma part, cette substitution m’enchante, c’est l’anti-réalisme conventionnel ».

Henri Ghéon Candide 30 décembre 1943

10. Oeuvres dramatiques

1887 L’Endormie

1888 Fragment d’un drame inachevé

1890 Tête d’Or

1892 La Jeune fille Violaine

1893 La Ville

1894 L’Échange

1901 Le Repos du Septième jour

1906 Le Partage de Midi

1911 L’Otage

1912 L’Annonce faite à Marie

1913 Protée

1917 L’Ours et la Lune

1918 Le Pain dur

1920 Le Père humilié

1927 Sous le rempart d’Athènes

1929 Le Soulier de satin ou Le Pire n’est jamais sûr

1933 Le Livre de Christophe Colomb

1939 Jeanne au Bûcher

1942 Histoire de Tobie et de Sara