Jean Cocteau

par Geneviève Latour

Jean Cocteau * Photo Laure Albin-Guillot, Collection particulière

ou

L’Artiste d’exception, magicien au théâtre

Poète, romancier, auteur dramatique, cinéaste, dessinateur, peintre, graveur, céramiste, tel apparaît Jean Cocteau. Prodigieusement doué dans tous les domaines artistiques, y compris dans celui de la musique, – s’il n’a pas signé de partition, il fut l’instigateur d’ouvrages de jeunes compositeurs – son talent pour ne pas dire son génie est inimitable et fait de lui un enchanteur du XXème siècle.

1. Un Jeune prodige

2. Le Poète devient un héros, le héros devient un créateur

3. Le Duo Jean Cocteau – Raymond Radiguet

4. Les Années douloureuses et néanmoins fécondes

5. Apparition de Jean Marais

6. L’Occupation, démêlés avec une presse collaborationniste

7. Quand la vie artistique reprend son cours…

8. Quelques pièces

9. Oeuvres dramatiques

1. Un jeune prodige

Troisième rejeton d’une famille bourgeoise – agents de change et amiraux – Jean Cocteau est né à Maisons-Laffitte le 5 juillet 1889, alors qu’on inaugurait la Tour Eiffel. Lors du suicide de leur père – le petit Jean n’a que neuf ans – , les enfants sont élevés par leur mère, leur oncle et leurs grands-parents maternels, tous quatre amoureux de musique, de poésie et de peinture.

Dans l’appartement du 45 de la rue La Bruyère à Paris sont organisées des soirées musicales ; on y reçoit les célébrités des Lettres et du Théâtre. Dès ses plus jeunes années, Jean Cocteau connaît l’émerveillement d’aller applaudir les acteurs du Châtelet, de l’Eldorado, puis de la Comédie-Française. Par contre, élève du lycée Condorcet, il manifeste un intérêt très relatif pour les études. C’est un enfant fragile, d’une nervosité excessive qui manque souvent les cours. On lui a donné un petit théâtre de carton. Il invente des scènes et dessine des personnages et des décors, jusqu’au moment où il découvre le bonheur d’écrire des poèmes. Adolescent, il a le charme d’un jeune page. Grâce aux amis de ses grands parents, son premier recueil de vers est publié sous le titre : La Lampe d’Aladin. Le célèbre sociétaire de la Comédie-Française Edouard de Max organise, le 4 avril 1908, au théâtre Fémina, une matinée poétique en l’honneur du poète de dix-neuf ans.

En 1910 les Ballets russes font leur apparition sur la scène du Châtelet. Le jeune Cocteau s’empresse de faire la connaissance du directeur de la troupe Serge Diaghilev (1). Il écrit son premier argument de ballet Le Dieu Bleu sur une musique de Raynaldo Hahn, créé au Théâtre du Châtelet en 1912.

Un demi-échec malheureusement. Néanmoins Cocteau insiste, il voudrait que le maître des ballets russes reconnaisse son talent créatif. Diaghilev a d’autres ambitions que de lancer un jeune artiste bourgeois et salonnard et comme pour s’en débarrasser, il lui lance cet ultimatum « Étonne-moi, j’attendrai que tu m’étonnes… ».

(1) Issu d’une famille de petite noblesse de la Russie Impériale, Serge Diaghilev fonde en 1907 une compagnie de ballets, réunissant de célèbres danseurs, chorégraphes, musiciens et peintres : Anna Pavlova, Vaslav Nijinsky, George Balanchine, Igor Stravinski, Léon Bakst, etc… qui révolutionnent l’art de la danse. Tant à Paris, qu’à Londres ou Monte-Carlo, les spectacles sont accueillis triomphalement.

2. Le Poète devient un héros, le héros devient un créateur

Le 4 août 1914, fini la danse et l’opéra. Une autre tragédie s’annonce. Jean Cocteau avait été déclaré inapte au service militaire pour faiblesse de constitution. Un nouveau conseil de révision le verse dans le service auxiliaire. Il cherche par tous les moyens à se faire affecter dans l’active afin de rejoindre le front. En mars 1915, il est intégré au 13ème régiment d’artillerie de campagne comme ambulancier. Fin 1916, après avoir connu l’horreur des terribles combats de la Somme, Cocteau passe à la 20ème section de secrétaires d’État-Major, avant d’être définitivement réformé.

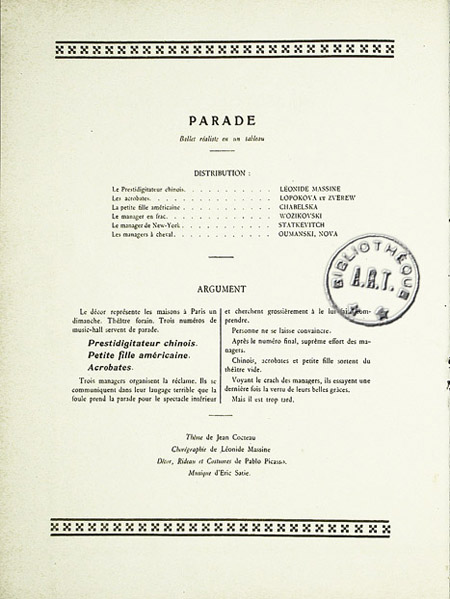

Rentré à Paris, pour oublier au plus vite les horreurs de la guerre, Cocteau s’attaque à un nouveau livret qui « étonnera » Diaghilev. Ce sera Parade, un ballet réaliste. Devant une baraque de fête foraine, trois managers cherchent à faire comprendre aux passants que le spectacle est au dedans. Il faut entrer pour applaudir le meilleur. Ce qui se passe à l’extérieur – les numéros de l’acrobate, du prestidigitateur chinois et de la petite danseuse américaine – n’est qu’un aguichant appel. Les décors sont signés Pablo Picasso, la musique Erik Satie, la chorégraphie Léonide Massine.

Le 18 mai 1917, à trois heures de l’après-midi, la salle du Châtelet est archi-comble. Les places ont été vendues au profit des diverses œuvres de guerre. Sous les accords de la Marseillaise, tout ce que Paris compte de célébrités se salue avant de regagner les places de l’orchestre et de la corbeille. Des cris de joie jaillissent des étages supérieurs où ont pris place les artistes de Montparnasse et de Montmartre. Le rideau se lève dans un silence relatif. L’apparition sur scène de personnages, hauts de trois mètres, emberlificotés dans des carcasses de carton, met le feu aux poudre. Costumes et décors : pouah ! pouah ! Dans la salle, des insultes et des coups de poings s’échangent, les sifflets et les applaudissements s’entrecroisent, c’est le tohu bohu total. Interviewé par la revue américaine Fanity Fizir, Jean Cocteau déclara : « J’ai entendu les cris d’une charge à la baïonnette dans les Flandres, mais ce n’était rien, comparé à ce qui s’est passé cette nuit-là au Châtelet… ».

Au bout de quinze jours, déçu par une presse détestable, Serge Diaghilev remplace Parade par un autre ballet, ce que ne lui pardonnera jamais l’auteur.

À la suite de ce scandale, personnage éminent du Tout-Paris, Jean Cocteau est adoré par les uns et jalousé par les autres. Les surréalistes, André Breton, Tristan Tzara, Francis Picabia le rejettent, Étienne de Beaumont, mécène généreux et avisé, l’admire au point de le nommer « ordonateur » de toutes ses fêtes et de tous ses bals.

L’esprit créatif en pleine ébullition, Cocteau, inspiré par la loi de 1919 sur la prohibition américaine, compose un ballet-pantomime à la fois bouffon et poétique intitulé Le Bœuf sur le toit, une musique de Darius Milhaud, décors de Raoul Dufy, et pour vedettes les frères Fratellini. Les critiques déconcertés ne savent quoi écrire, ils se sentent blousés. Ils craignent, soit de passer pour des fous s’ils admirent, soit pour des béotiens s’ils démolissent le spectacle… Spectacle qui connut une consécration grandiose et indiscutable à tel point que Louis Moyses (1) baptisa, en 1921, son bar de la rue Boissy d’Anglas Le Bœuf sur le toit. Ce cabaret connut les soirs les plus éblouissants des années 20 et mérita, selon Joséphine Baker, le titre d’« Académie française des boîtes de nuit ».

En janvier 1921, après avoir remplacé Serge Diaghilev au Théâtre des Champs-Élysées, un jeune mécène, fortuné et très enthousiaste, Rolf de Maré, directeur de la troupe des Ballets suédois passa commande à Georges Auric d’un nouveau ballet sur un livret de Jean Cocteau. Jamais à court d’idées, ce dernier avait un scénario tout ordonnancé dans la tête. Il s’agissait d’un repas de noce sur la plate-forme de la Tour Eiffel. Le projet enthousiasma le Groupe des Six (2) ; à l’exception de Louis Durey malade, chaque musicien y participa. À qui apportera le plus de bouffonnerie, d’insolence, de cocasserie. On dénonça ainsi la sottise du « bourgeois » en la gonflant pour qu’elle apparaisse « hénorme ». Les Mariés de la Tour Eiffel ? : « Ballet ? Non. Pièce ? Non. Revue ? Non. Tragédie ? Non. Plutôt une sorte de mariage secret entre la tragédie antique et la revue de fin d’année (…) Que se passe-t-il ? Rien qui ne se décrive ». (3)

Le directeur du théâtre, Jacques Hébertot, avait loué à Tzara et Picabia la galerie Montaigne, sise au-dessus de la salle du grand théâtre. Les dadaïstes avaient programmé un concert « bruitiste » sous la direction de Marinetti, le futuriste italien. La concurrence était toute à l’avantage des Mariés. Au soir donc de la répétition générale, le 17 juin, Tzara et ses amis décidèrent de perturber le spectacle de Jean Cocteau au moyen de tracts et de sifflets à roulettes, sans compter les cris, insultes et vociférations à l’endroit des acteurs. Après avoir tenté de s’interposer, Jacques Hébertot doit faire appel à la force publique et décide la fermeture de la galerie Montaigne. Furieux, Tzara promit qu’on entendrait parler de lui, le lendemain, lors de la soirée de Première. En effet, en dépit d’un service d’ordre posté à l’entrée du théâtre, quelques amis de Tzara se faufilèrent parmi le public. Dès les trois coups, les perturbateurs se levèrent à l’orchestre en criant « Vive Dada ». Sous les protestations du public, ils se rassirent. On pensait l’incident clos quand d’autres trublions se dressèrent au balcon et crièrent à leur tour « Vive Dada », nouvelles réprobations de la salle. Nouveau répit, nouveau tapage jusqu’au baisser du rideau. De sorte que les critiques ne perçurent que quelques phrases du spectacle. « Après les sifflets, le tumulte, les ovations du premier soir, j’aurais cru mon coup manqué, si la salle des gens « avertis » n’avait fait place au vrai public. Ce public m’écoute toujours. » (4)

Le 24 mai 1921, trois semaines avant la Première des Mariés de la Tour Eiffel, Pierre Bertin, jeune premier au Théâtre de l’Odéon et néanmoins très proche des auteurs avant-gardistes, présentait en matinée au Théâtre Michel un spectacle bouffe composé de cinq petites comédies dont Le Gendarme incompris signé Jean Cocteau et Raymond Radiguet.

(1) Louis Moyses, jeune musicien, issu d’une famille bourgeoise de Charleville.

(2) Les musiciens Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honneger, Darius Milhaud, Francis Poulenc et Germaine Taillefer, encouragés par leur ami Jean Cocteau s’étaient réunis sous le vocable du Groupe des Six

(3) Jean Cocteau Pour la Danse juin 1921

(4) Jean Cocteau Préface aux Mariés de la Tour Eiffel, édition 1922

3. Le Duo Jean Cocteau – Raymond Radiguet

Depuis qu’un matin du printemps 1919, lorsque la femme de chambre de Mme Cocteau avait annoncé qu’: « Il y a dans le vestibule un enfant avec une canne qui attend », Jean Cocteau était tombé sous le charme et avait conçu pour le jeune prodige de quinze ans une affection passionnée et admirative. Il ne se contenta pas du rôle de Pygmalion, il présenta son jeune aimé à tous ses amis, et dans cette atmosphère brillante, Raymond Radiguet « au visage d’enfant sage, portant monocle » fit étalage d’un talent poétique stupéfiant pour son âge.

Un beau jour, au cours d’un séjour à la mer, Jean Cocteau et son jeune ami décidèrent de composer une pièce en trois heures de temps : « entre huit heures et onze heures du soir ». Ce fut Le Gendarme incompris.

Au lever du rideau, le Commissaire Médor voit arriver dans son bureau le gendarme Pénultième accompagné d’un ecclésiastique. Dans un rapport amphigourique et quasi incompréhensible, le pandore accuse le prêtre d’un attentat aux bonnes mœurs, dans le parc privé d’Alinéa de Plys, marquise de Montonson. Or le prêtre clame son innocence, il n’est pas prêtre, il n’est pas homme, il est la marquise elle-même qui s’était baissée pour chercher un trèfle à quatre feuilles. Plutôt que de soulever sa robe pour prouver l’authenticité de son sexe, elle préfère inviter à dîner au château le commissaire en compagnie de son ami le député. Le commissaire est aux anges. Et le pauvre gendarme écope de quinze jours d’arrêts « pour avoir manqué de respect à son supérieur dans l’exercice de ses fonctions ».

Au lendemain de la première représentation, la presse fut assassine, démolissant à la fois l’anticléricalisme du texte et l’absurdité prétentieuse du gendarme. Ces critiques mirent en joie les deux auteurs et Jean Cocteau se fit un bonheur de révéler les sources de la supercherie : « Le gendarme Pénultième ( son nom n’est-il pas un indice ? ) ne prononce pas un mot qui ne sorte, sans la moindre retouche, du célèbre Ecclésiastique des Divagations de Stéphane Mallarmé ; le sonnet du commissaire est le non moins célèbre Placet futile, première version, citée par Verlaine dans Les Poètes maudits (…) L’Homme Libre (1) que cite M. Nozière sera sans doute surpris d’apprendre que Le Gendarme n’est qu’un jeu de lettrés, sans aucune prétention théâtrale, que plusieurs personnages y portent des noms mallarméens et que l’intrigue n’y est conduite que par des allusions à une œuvre que tout homme qui s’occupe de littérature doit reconnaître au premier abord. (…) Pauvre Mallarmé, s’en relèvera-t-il ? ». (2)

L’année 1922 est une année prolifique pour les deux amis. En juillet, lors de vacances au Lavandou, Raymond Radiguet travaille sur son nouveau roman : Le Bal du Comte d’Orgel, tandis que Jean Cocteau adapte une légende indochinoise qui deviendra une courte pièce en un acte : L’Épouse injustement soupçonnée. Puis s’inspirant d’un fait divers, il compose une complainte en trois actes, Le Pauvre Matelot. L’auteur souhaite que les deux pièces associées fassent un bon spectacle pour la Compagnie Georges Pitoëff. En fait le projet n’aboutira pas. Il faudra attendre mars 1950 pour que Sacha Pitoëff mette en scène L’Épouse injustement soupçonnée au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Quant au Pauvre Matelot, il sera monté à l’Opéra Comique en décembre 1927 sur une musique de Darius Milhaud.

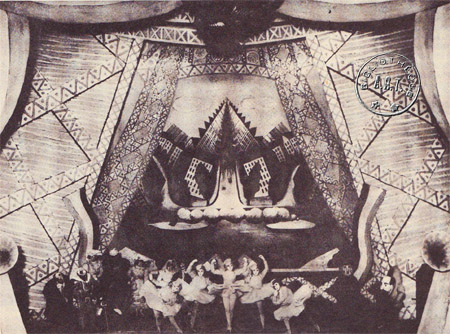

À l’automne, Jean Cocteau écrit à sa mère : « J’ai reçu la visite de Philippe Legrand, un camarade de mes plages d’enfance. Il arrivait de Grèce et en rapportait une de ces cannes de berger qui se terminent par une corne de chevreau semblable au sourcil de Minerve. Il m’offrit cette canne, il me suggéra de recoudre la peau de la vieille tragédie grecque et de la mettre au rythme de notre époque. Je commençai par Antigone ». (3) La pièce fut achevée en deux mois et les représentations débutèrent le 20 décembre au théâtre de l’Atelier, dans un décor de Picasso, sur une musique d’Arthur Honegger et dans la mise en scène de Charles Dullin. Le spectacle fut accueilli avec beaucoup d’intérêt. Encore que certains avis, et non des moindres, furent discordants. André Gide écrivait dans son Journal : « (j’ai) intolérablement souffert de la sauce ultra-moderne à quoi est apprêtée cette pièce admirable, qui reste belle, plutôt malgré Cocteau qu’à cause de lui », (4) tandis que François Mauriac applaudissait : « Grâce à Cocteau, le drame de Sophocle, exhumé de tout ce dont au cours des âges on l’avait recouvert, apparaît dans sa jeunesse et dans sa pureté originelle ». (5)

(1) L’Homme libre Journal fondé en 1913 par Georges Clémenceau

(2) Jean Cocteau Comœdia 28 mai 1921

(3) Lettres à sa Mère Tome II Gallimard

(4) André Gide Le Journal, 16 janvier 1925

(5) François Mauriac La Revue hebdomadaire, 6 février 1923

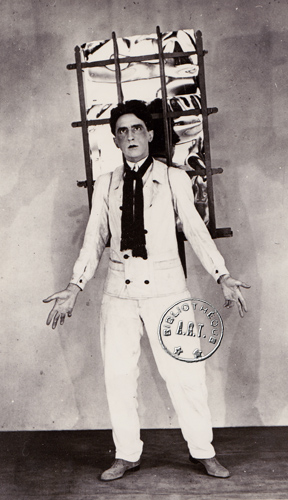

4. Les Années douloureuses et néanmoins fécondes

Le 12 décembre 1923, dramatique coup de tonnerre. Âgé de vingt ans et six mois, Raymond Radiguet meurt, terrassé par une fièvre typhoïde. Alors commence pour Jean Cocteau une période de profonde dépression. Éperdu dans son désespoir, il ne sait plus comment vivre. À la fois, il s’adonne à l’opium et recherche la grâce divine en se convertissant au catholicisme. L’entourage des amis du poète s’inquiète. En juin 1924, le fidèle admirateur du poète, le comte Etienne de Beaumont, organisateur des « Soirées de Paris » au Théâtre de la Cigale, propose à Jean Cocteau d’écrire une nouvelle adaptation du drame shakespearien Roméo et Juliette, qui sera jouée quatre fois. Le temps est court. Les répétitions sont bâclées. La distribution est inégale. Juliette manque de charme féminin. Au comble de l’exaspération, Cocteau décide de jouer le rôle de Mercutio. « Je pleurais de fatigue, je dormais debout. Mes camarades me poussaient en scène comme une bête… ». (1)

En mars 1925, Jean Cocteau entreprend une cure de désintoxication, se remet sérieusement au travail et entreprend l’écriture d’une tragédie en un acte : Orphée. Loin de suivre la loi des trois unités, loin de s’apparenter aux auteurs classiques, Cocteau construit son oeuvre selon les règles du cirque : acrobatie, prestidigitation, présence d’un cheval. Reçue par Georges Pitoëff, la pièce sera montée au Théâtre des Arts pour quinze représentations à partir du 15 juin 1926. Au soir de la première, les critiques se montrent partagés : « Je n’ai pas compris grand-chose à cette farce d’atelier »(2) s’écriera Antoine (3) en quittant le théâtre. « Spectacle de fantaisie, de jeunesse, de poésie et d’humour… » (4) applaudira Charles Méré, « …Il y a bien là, aussi, le plaisir d’étonner par quelque excentricité » lira-t-on dans le Petit Parisien sous la plume de Paul Ginesty.

La pièce sera rejouée en 1927. Jean Cocteau tiendra alors le rôle de l’Ange Heurtebise. Il gardera un souvenir exaltant de cette expérience de comédien.

À l’intention de Ludmilla Pitoëff, créatrice du rôle d’Eurydice d’Orphée, Cocteau se mit à écrire un long « monodrame » : La Voix humaine. Lors d’une conversation téléphonique, seule dans sa chambre, une femme amoureuse, abandonnée par son amant, tente de le retenir sans espoir. Pendant les silences on devine les réponses d’un homme invisible et indifférent. Le rideau tombe sur ces paroles définitives : « Mon chéri…mon beau chéri… Je suis brave. Dépêche-toi. Vas-y. Coupe ! Coupe vite ! Je t’aime… Je t’aime… Je t’aime, je t’aime, je t’aime…. ». Dans un sobre décor signé Christian Bérard, sans costume, sans accompagnement musical, jamais Cocteau n’avait conçu un spectacle aussi dépouillé, aussi déchirant.

Les impératifs d’un théâtre difficile à gérer contraignirent Georges Pitoëff à renoncer au projet.

Depuis quelque temps la Comédie Française faisait des propositions à Cocteau. Ce fut donc, en mars 1929, à la sortie d’une nouvelle cure de désintoxication, que le poète fit une lecture de son manuscrit rue de Richelieu. La pièce fut programmée le 17 janvier 1930, en lever de rideau du Carrosse du Saint Sacrement de Prosper Mérimée et du Legs de Marivaux. L’actrice choisie pour remplacer Ludmilla Pitoëff fut la sociétaire Berthe Bovy, qui obtint un immense succès. Par contre, la pièce souleva des controverses. On la compara au répertoire larmoyant de la vedette de la chanson de l’époque Yvonne Georges. Lors d’une première « générale intime », dans une salle pleine à craquer, le poète surréaliste Paul Eluard qu’accompagnait le cinéaste Eisenstein, perturba le spectacle en reprochant à Jean Cocteau son homosexualité. Guère d’importance, comme le rapporta Jean Hugo : « Jean est enchanté. Il a eu son scandale ». (5)

Trente ans plus tard, Francis Poulenc mit cet acte en musique qui fut créé à l’Opéra Comique le 6 février 1959, avec la cantatrice Denise Duval.

En 1928 Jean Cocteau note dans son journal: « Je rêve qu’il me soit donné d’écrire un Œdipe et le Sphinx, une sorte de prologue tragi-comique à Œdipe Roi » (6) Il reprend le projet en 1932. Ce sera : La Machine infernale. (7)

Cocteau a fait la connaissance de la ravissante Nathalie Paley, fille de grand duc russe exilée en France. Une tendre amitié est née. Inspiré sans doute par ce doux sentiment, le dialogue de l’auteur entre le Sphinx, rôle interprété par l’actrice Lucienne Bogaert, et Œdipe sera sinon tendre du moins amoureux et constituera le premier acte.

Tout d’abord, destinée à Gaston Baty, directeur du Théâtre Montparnasse, la pièce fut représentée à la Comédie des Champs-Élysées, mise en scène par Louis Jouvet, dans des décors de Christian Bérard.

La première représentation est fixée au 14 avril 1934. Une fois encore, Cocteau ne fait pas l’unanimité des critiques. Certains sont agacés par sa désinvolture. On ne traite pas les mythes grecs comme des fantoches ! Avons-nous assisté à une tragédie ou une parodie ? Les moins sévères sont à demi convaincus. On se pose la question : l’auteur finira-t-il de vouloir épater le monde ?

Et Cocteau n’a pas fini d’épater son monde. En 1936, soucieux de s’adresser à un plus large public, il s’inspire d’un conte de Pétrone, La Matrone d’Ephèse, pour écrire L’École des Veuves : après le décès de son époux, une jeune femme s’enferme dans le caveau où l’on vient de déposer le cercueil. Ainsi souhaite-t-elle attendre la mort. Mais le gardien du tombeau est jeune, fort et… amoureux. Alors, n’est-ce pas !… La pièce sera représentée dans l’un des music-halls les plus réputés de Paris, l’A.B.C., le rôle principal tenu par Arletty, comédienne déjà célèbre pour sa grâce gouailleuse et primesautière. Lors d’une interview, Jean Cocteau s’expliqua : « L’École des Veuves n’est pas à proprement parler un sketch mais une farce de tréteau, sauvée par son seul mouvement. Il n’y a pas de mot d’esprit, pas d’images de poète, le dialogue est tout simple, il est écrit en « gros caractères » pour être compris de tous. Qu’on ralentisse l’allure et c’est la catastrophe ! Convenez qu’il y a de quoi avoir le trac ». En fait, pour une fois, la critique y trouva son compte.

(1) F.Steegmuller Cocteau ed. Buchet-Chastel,1973

(2) L’Information 21 juin 1926

(3) Antoine, (1858-1943) acteur, directeur de théâtre critique dramatique, considéré comme le premier des metteurs en scène

(4) Excelsior 19 juin 1926

(5) Jean Hugo Le Regard de la Mémoire

(6) Jean Cocteau Opium 1930 ed. Stock

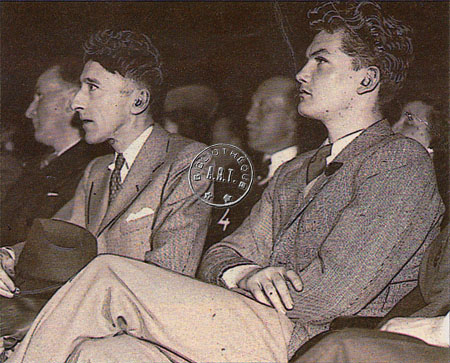

5. Apparition de Jean Marais

À la suite des représentations d’Orphée, Cocteau avait décidé de reprendre un projet, mis en veilleuse depuis plusieurs mois, il s’agissait d’Œdipe Roi, adaptation libre de l’œuvre de Sophocle. La tragédie en un acte, restée dans un tiroir depuis plusieurs années, ne sera représentée que lors de l’Exposition internationale de juillet 1937, au théâtre Antoine, dans une mise en scène de Raymond Rouleau et interprétée par une troupe de comédiens débutants à laquelle appartenait le jeune Jean Marais, élève du cours Charles Dullin. L’installation de praticables dans la salle, le jeu d’acteurs parmi le public, la frénésie d‘Œdipe, les costumes faits de bandelettes et de bonnets phrygiens, toute cette mise en scène déconcerta la plupart des spectateurs. Pourtant, d’après les souvenirs du figurant Jean Marais : « Le spectacle était d’une extraordinaire beauté, si singulier cependant que certains spectateurs restaient insensibles, voire scandalisés (…) Des spectateurs chuchotaient, d’autres ricanaient. De mon socle, je livrais bataille ; je tournais brusquement ma tête vers les rieurs et les regardais l’œil fixe. Cette statue vivante, méchante, les statufiait à leur tour » (1)

Jean Cocteau, attiré par le jeune comédien timide et impressionné, lui propose de jouer dans son prochain spectacle. Inspiré de la légende du Graal, ce sera Les Chevaliers de la Table ronde au Théâtre de l’Œuvre. Dans la préface du programme, Cocteau se plaît à raconter la genèse de son ouvrage : « En 1934 j’étais malade, je m‘éveillais un matin déshabitué de dormir et j’assistais d’un bout à l’autre à ce drame dont l’intrigue, l’époque et les personnages m’étaient aussi peu familiers que possible. Ajouterais-je que je les tenais pour rébarbatifs. ?C’est trois ans après, lorsque Igor Markevitch me força affectueusement la main que j’arrivais à sortir l’ouvrage du vague où je le tenais en marge, comme il nous arrive, malades, le matin de prolonger nos rêves, de barboter entre chien et loup et d’inventer un monde intermédiaire qui nous évite le choc de la réalité. Une fois la pièce écrite, je me documentai, je me trouvai en face de mes fautes de fabuliste et je décidai de m’y tenir ».

Cette fois encore, la pièce, créée le 14 octobre 1937, reçut un accueil mitigé. Les critiques ne sont pas franchement mauvaises, elles sont ambigües. (2) Pour le beau Jean Marais, les critiques sont unanimes : « ( Il ) fait un superbe Galaad dont les muscles roulent sous la peau et qui a du feu et de la violence » (3)

La pièce fut jouée jusqu’au 2 janvier 1938, après avoir atteint la centième représentation…

Abandonnant les mythes anciens et moyenâgeux, Cocteau décide alors d’écrire une pièce d’actualité. Jean Marais y tiendra le premier rôle. Depuis la fin de la guerre, nombre de mères veuves avaient reporté un amour abusif sur leur grand fils. Parfois, le père était encore de ce monde, mais faible et inexistant, d’où les rapports mère-fils toujours excessifs. Quand l’amour se présente au jeune homme sous l’aspect d’une autre femme, celle-ci est naturellement détestée par la mère et si cette belle personne a eu antérieurement des faiblesses pour le père… c’est le drame intégral. Ainsi se présente le sujet des Parents terribles.

Ayant pris connaissance du manuscrit, Louis Jouvet et plusieurs autres directeurs de théâtres refusent la pièce. Finalement Alice Cocéa, co-directrice des Ambassadeurs, théâtre municipal de la Ville de Paris, accepte de la mettre en scène. La première représentation des Parents terribles est fixée au 14 novembre 1938. Dans l’ensemble un beau succès : « Une sorte de triomphe pour le théâtre, l’auteur et les interprètes ». (4) Seuls quelques critiques d’extrême droite sont violemment choqués : « Si le mot « ordure » a un sens, il convient de l’appliquer sans distinction à l’œuvre et à l’auteur ». (5) Par contre Jean Zay, ministre de l’Éducation Nationale du gouvernement de Léon Blum prétend « avoir assisté à la naissance d’une grande œuvre classique. (6) Conforté par ce jugement, le co-directeur du théâtre, Roger Capgras propose une représentation gratuite à l’intention des élèves des écoles de la Ville de Paris, âgés de plus de seize ans. La séance serait précédée d’une conférence de Jean Cocteau. Initiative malheureuse qui déclenche le scandale. La municipalité s’insurge. Comment pouvait-on présenter un spectacle pareil à des adolescents ? Dans le Bulletin Municipal il est stipulé qu’une telle pièce est une propre « incitation de la jeunesse à la débauche ». L’auteur est sommé de retirer sa pièce dans les dix jours. La querelle s’amplifie. Maurice Rostand, Joseph Kessel, Louis Aragon et la presse communiste prennent la défense de Cocteau. Profitant de la publicité qu’engendre le scandale, le directeur du Théâtre des Bouffes Parisiens, théâtre privé, s’empresse de reprendre le spectacle – spectacle malheureusement interrompu par la déclaration de guerre (7).

(1) Jean Marais Histoire de ma Vie ed. Albin Michel 1975

(2) Analyses et critiques de quelques pièces.

(3) Pierre Brisson Le Figaro 24 octobre 1937

(4) Gustave Fréjaville Le Journal des Débats 16 novembre 1938

(5) Robert Brasillach L’Epoque 14 novembre 1938

(6) Paris Soir 21 décembre 1938

(7) Reprise en octobre 1941, sous l’Occupation, la pièce fut interdite au lendemain de la première représentation qui donna lieu à un véritable massacre : hurlements, bagarres, envoi de boules puantes. « Cette pièce est ignoble, c’est une ordure, » cria un spectateur.

6. L’Occupation, démêlés avec une presse collaborationniste

Le 4 septembre 1939, Jean Marais est mobilisé dans la Somme. Désemparé, Jean Cocteau quitte l’appartement de la place de la Madeleine occupé par tous deux. La célèbre actrice Yvonne de Bray (1) accueille le poète sur sa péniche accostée au Pont de Neuilly. Fasciné par le monde du théâtre, ayant un modèle vivant sous les yeux, Cocteau, entreprend l’écriture d’une pièce à l’intention de la comédienne : Les Monstres sacrés. Il s’agit d’un ménage d’illustres comédiens d’une cinquantaine d’années, que trouble l’arrivée d’une jeune intrigante cherchant à séduire le mari pour faire carrière. « Le rôle d’ Yvonne sera superbe (par elle bien entendu), car elle joue le premier acte en se démaquillant et en se déshabillant dans sa loge ce qu’elle exécute mieux que quiconque » (2)

Les Monstres sacrés furent mis en scène au Théâtre Michel par le directeur André Brulé, donnant lui-même la réplique à Yvonne de Bray. Quoiqu’écrite par un poète, la pièce restait une pièce de boulevard, à la limite du vaudeville : une maîtresse, un mari, une épouse, on se cache derrière un paravent, on se ment, on se trompe et à la fin tout s’arrange. Le soir de la Répétition générale, l’accueil fut assez bon, sans plus. Les critiques ne trouvèrent pas motif à dénigrer l’auteur, alors ils applaudirent des deux mains les comédiens.

En février 1940, Jean Cocteau fait la connaissance d’Edith Piaf : « C’est, lui avait dit Yvonne de Bray, une chanteuse qui joue, une chanteuse qui parle et qui ne se contente pas du rythme ». (3) Conquis par la personnalité de l’interprète, le poète composa à son intention une courte pièce en un acte : Le Bel Indifférent. Comme dans La Voix humaine, il s’agit d’une femme, éperdue d’amour qui souffre d’être abandonnée. Sinon que cette fois, elle ne se contente pas de se désespérer, elle fait une scène à son amant, un jeune gigolo indifférent, assis en face d’elle. Tandis que la malheureuse le supplie, se désespère, s’insurge, s’humilie, il se contente de lire son journal, puis sort sans un regard, sans un mot, tandis que le rideau tombe…

Le Bel Indifférent fut affiché en lever de rideau des Monstres sacrés lorsque cette pièce poursuivit sa carrière au Théâtre Michel. Pour sa première apparition sur scène en tant que comédienne, Edith Piaf remporta tous les suffrages, à commencer par la description élogieuse de son auteur : « Edith Piaf est toute petite, on dirait une statuette de cire criblée d’épingles ou de poignards et qui saigne. (…) Nous avons Edith Piaf et ce qu’elle symbolise : la romance du trottoir, cette romance poignante qui semble naître entre le pavé de la ville après l’averse de mars ! » (4)

Juin 1940, l’armistice sonne la fin de la guerre. Jean Marais est démobilisé et rejoint Cocteau. Celui-ci alors reprend le projet d’une pièce mise en veilleuse depuis deux ans et dans laquelle le jeune acteur tiendra le double rôle principal de jumeaux. L’ouvrage aura donné beaucoup de peine à son auteur. En fait il hésite entre deux conclusions, l’une heureuse, l’autre tragique. Finalement c’est la seconde solution qu’il choisira. Inspirée par un fait divers concernant la ville de Tulle, la pièce intitulée La Machine à écrire sera créée le 29 avril 1941 au Théâtre des Arts, dirigé par Jacques Hébertot. Une petite ville de province d’avant-guerre est la proie d’un auteur de lettres anonymes. (5) Cocteau choisit, pour cadre de l’action, une famille peu conformiste, un père démissionnaire, une fille un peu fofolle, des jumeaux, l’un bon garçon, l’autre sortant de prison, un ami policier en mission secrète et une ancienne maîtresse du père devenue amoureuse, malgré la différence d’âge , du mauvais fils. Soumis à la censure allemande le manuscrit fut accepté sous condition que l’auteur adoucisse le côté violent de l’abject jumeau. Contrarié, Cocteau se soumet : « La pièce est un mécanisme d’horlogerie et perd beaucoup avec ses coupes. Mais je n’ai pas hésité à le faire ». Cette concession respectée, le spectacle pouvait démarrer sous les meilleurs auspices.

Au lendemain d’une répétition générale quelque peu houleuse, un courriériste impartial notait : « (Cocteau) traîne dans son sillage autant de sympathie que d’antipathies ». (6) Mais la presse collaborationniste et moralisatrice se livra à un lynchage en règle. « La Machine à écrire, est le type même du théâtre d’invertis (…) elle résume vingt années d’abaissement, de complaisance pour toutes les turpitudes du corps et de l’âme ». (7) Et les articles détestables succédèrent aux articles plus détestables encore, dénonçant la pièce comme décadente et perverse, grave accusation dans un temps où la Révolution nationale prônait la grandeur de la famille française. C’est donc dans un climat de scandale que la pièce poursuivra une courte carrière.

Hiver 1940-1941, Jean Marais est devenu une célébrité dans le monde du spectacle. Son beau physique et ses qualités d’acteur sont pour lui de véritables atouts. Le 1er septembre 1941, l’administrateur du Théâtre Français, Jean-Louis Vaudoyer lui signe un contrat d’engagement que Marais résiliera quelque temps plus tard pour tourner un film – film qui en définitive ne se fera pas. J.L. Vaudoyer restera inflexible et il ne sera plus question pour l’acteur d’appartenir à l’illustre Maison, au grand dam de Jean Cocteau. Celui-ci depuis juillet 1941, s’était consacré à l’écriture d’un nouvel ouvrage, une tragédie inspirée cette fois de la légende du couple mythique Renaud et Armide et qui, sous la plume de l’auteur, deviendra : « … fable française, sa lutte entre le visible et l’invisible, entre la religion et la magie, entre l’héroïsme et l’amour » (8) Tout naturellement, le rôle de Renaud était destiné à Jean Marais. Mais J.L. Vaudoyer resta intraitable. Jean Cocteau, metteur en scène du spectacle, dût accepter la distribution qui lui fut imposée. Les répétitions ne se passèrent pas sans heurts. L’auteur pensa même un moment retirer sa pièce pour la confier à Alice Cocéa au Théâtre des Ambassadeurs. Jean Marais alors aurait retrouvé son rôle, mais les offres cinématographiques se firent nombreuses et le comédien se trouva engagé successivement dans plusieurs films dont L’Éternel Retour, scénario signé Jean Cocteau.

Ce fut donc sur la scène de la Comédie-Française, dans un superbe décor de Christian Bérard, que le 13 avril 1943 eut lieu la dernière répétition de travail, dite répétition des couturières devant une salle d’invités. Ce fut le triomphe. : « Après le dernier acte, la salle m’appelant au dixième rappel, je suis entré en scène avec les artistes et j’ai vu cette chose fantastique, une salle comble, debout et criant (…) On baissait et on levait le rideau sur ce gouffre d’acclamations (…) Peut-être n’aurais-je plus jamais une salle pareille, mais je l’ai eue (…) Cette salle de gala était pleine de jeunesse et ce que cette jeunesse exprimait, c’était la gratitude ». (9)

On avait annoncé que la presse collaboratrice se préparait à un scandale. En fait, le susciter aurait été ridicule ; la critique n’en eut pas la possibilité et se contenta de minimiser le talent de l’auteur : « Je déplore vivement d’avoir à le dire, mais l’œuvre est décevante, incertaine et ne conduit nulle part. en définitive, il s’agit d’un jeu où la cérébralité est seule à intervenir ». (10) « C’est une tragédie, une vraie, du moins dans ses formes et sa structure, en vers alexandrins aux rimes alternées et qui riment. Elle respecte l’unité de temps et l’unité de lieu. Elle épouse la cadence racinienne. C’est un excellent devoir d’écolier bien doué. Ce n’est que cela ». (11)

En définitive, le spectacle connut un beau succès, il n’est qu’à considérer les recettes pour s’en convaincre et déplorer que le cahier des charges de la Comédie-Française soit une contrainte vis-à-vis de la programmation du théâtre et que la pièce n’ait pas été jouée plus longtemps. Mais elle poursuivit une heureuse carrière en tournée .

Les deux années qui suivirent furent pour Cocteau un temps de travail intensif. Il mena de front l’ébauche d’un film : La Belle et la Bête et l’écriture d’un nouveau manuscrit, un drame romantique inspiré de la mort mystérieuse de Louis II de Bavière et intitulé L’Aigle à deux Têtes. (12) « J’imaginais, écrivit Cocteau dans sa préface, de mettre en scène deux idées qui s’affrontent et l’obligation où elles se trouvent de prendre corps : une reine d’esprit anarchiste, un anarchiste d’esprit royal ; si le crime tarde, s’ils se parlent, notre reine ne sera pas longue à devenir une femme, pas long notre anarchiste à redevenir un homme ! ». À Jean Marais, le rôle de l’anarchiste. Pour lui donner la réplique, l’auteur avait tout d’abord pensé à Marguerite Jamois, directrice du Théâtre Montparnasse. Mais bientôt il changea d’avis et s’adressa à l’élégante Edwige Feuillère avec laquelle il fut en parfaite harmonie pendant tout le temps de préparation du spectacle. Contacté par l’actrice, Jacques Hébertot s’enthousiasma pour la pièce et décida de l’inscrire à son programme.

Tandis que Jean Cocteau, retiré dans son appartement de la rue Montpensier, travaillait de jour et de nuit, les événements se précipitaient en France. Deux mois après le débarquement des troupes alliées en juin 1944, la Libération de Paris bouleversa les projets de chacun. Jean Marais s’engagea pour la fin de la durée de la guerre dans les troupes de la 2ème DB du général Leclerc. Quant à Jean Cocteau, hier insulté, vilipendé par la presse pétainiste, il fut désormais soupçonné de collaboration avec l’ennemi. Son crime, avoir signé un article fort élogieux en faveur de son ami le sculpteur allemand Arno Becker, lors d’une exposition de ce dernier à Paris.

(1) Yvonne de Bray, interprète des premiers rôles dans des pièces de Jean Giraudoux, de Tristan Bernard, de Francis de Croisset, d’Henry Bataille qu’elle épousa.

(2) Jean Cocteau Le Livre blanc et autres Textes Le livre de Poche

(3) Jean Cocteau Les Carnets Tome IX

(4) Jean Cocteau Paris-Soir 20 avril 1940

(5) En 1943, un film de H-G Clouzot Le Corbeau traitant du même sujet fut interdit, cette fois, à la Libération comme une insulte à la famille française…

(6)Vedettes , 26 avril 1941

(7) M.Rebatet Je suis partout 12 mai 1941

(8) Jean Cocteau Préface du programme

(9) Jean Cocteau Journal 1942-1945

(10) Roland Purnal Coemédia 17 avril 1943

(11) Alain Laubreaux Je suis partout 23 avril 1943

(12)cf Quelques pièces

7. Quand la vie artistique reprend son cours…

Il fallut donc attendre 1946 pour que l’auteur Jean Cocteau et le comédien Jean Marais puissent connaître à nouveau la joie de travailler ensemble.

Après le triomphe incontestable du film La Belle et la Bête, sortie le 26 octobre 1946 sur les écrans parisiens, L’Aigle à deux Têtes au Théâtre des Arts-Hébertot fut accueilli chaleureusement par un public enthousiaste, succès qui ne se démentira pas de toute la saison.

Alors que, de plus en plus attiré vers le cinéma, Jean Cocteau ébauchait l’écriture de quelques scénarii, il lui revint en tête une histoire que lui avait contée l’écrivain suisse Ramuz ; dans l’Allemagne du XVIème siècle, il était de coutume, une fois par an, de célébrer la « fête des vendanges » . À cette occasion, on élisait un « Bacchus ». En général il s’agissait d’un jeune homme qui pendant une semaine avait tous les droits et pouvait faire tout ce qui lui plaisait. Or cette année-là, l’heureux élu ne se contenta pas de satisfaire de simples plaisirs, il chercha à modifier l’ordre établi : « … il est à la fois révolutionnaire en politique et hérétique en matière de foi ». (1) Au fur et à mesure des notes de travail, Cocteau comprit que le sujet, propice à des dialogues, à des discussions, à des débats était plus défendable sur scène qu’à l’écran. Il décida donc d’écrire une nouvelle pièce intitulée évidemment Bacchus.

Jean Marais avait signé un nouveau contrat avec le nouvel administrateur de la Comédie-Française, il n’était donc pas libre. Jean Cocteau s’adressa à Jean Vilar, mais, nouveau directeur du Théâtre National Populaire, celui-ci était également indisponible. Ce fut Jean-Louis Barrault qui, très enthousiaste, se proposa de monter la pièce au Théâtre Marigny qu’il occupait avec sa Compagnie depuis 1946.

Prévoyant le danger engendré par certaines répliques, l’auteur, à l’avance, chercha à se défendre : « Les idées exprimées dans ma pièce ne sont pas les miennes, mais celles des personnages. Presque toutes les phrases scabreuses de la pièce sont empruntées à des textes de l’époque… ». (2)

Le 20 décembre 1951, la répétition générale du Théâtre Marigny fut l’une des plus brillantes de la saison. Alors que les élèves de l’École de l’Air en uniforme, accompagnés de jeunes cavalières en robes longues, occupaient le deuxième balcon, la corbeille et l’orchestre étaient réservés au Tout-Paris : smokings, diamants et robes du soir. Le public souvent surpris, parfois choqué, s’étonna tout d’abord en écoutant les répliques de Bacchus. Cocteau, l’original, le fantaisiste, l’individualiste, l’insolite, se serait-il soumis à la mode du jour qui consistait à traiter sur scène du problème de la divinité, du bien et du mal, se serait-il mesuré à Jean-Paul Sartre (3), à Thierry Maulnier (4), à Armand Salacrou (5), à André Obey (6) ? L’étonnement dépassé, certains applaudissent avec enthousiasme : « Le nouvel ouvrage de Jean Cocteau est étourdissant » (7) « M. Cocteau frémit, entre en transe. Dieu le possède… ». (8) Par contre, le très catholique François Mauriac, au comble de l’indignation, quitte la salle avec fracas avant même le baisser du rideau et publie une lettre ouverte à l’auteur commençant ainsi : « Je n’étais pas furieux l’autre soir, en quittant le Marigny. Je ne rageais pas. J’étais triste, simplement qu’une salle entière où se pressait le Tout Paris ait pu écouter, sans un cri, ce comédien déguisé en évêque qui se servait du Pater pour faire rire. (…) J’avais pitié de nous tous et de toi d’abord… » (9). Suit une longue diatribe accusatrice. Jean Cocteau ne fut pas de reste. À son tour, profitant de son droit de réponse, il conçut une violente charge en dix-neuf paragraphes commençant chacun par un : « Je t’accuse » (10).

La querelle Cocteau-Mauriac fit long feu dans le monde du théâtre et demeura sans fin dans le cœur des deux hommes.

C’en était fini du Théâtre pour Jean Cocteau

À l’exception d’une reprise à la Comédie-Française (salle Luxembourg) le 11 mars 1956 de La Machine à Écrire, spectacle pour lequel l’auteur réécrivit le dernier acte en lui donnant une fin heureuse, aucune autre œuvre théâtrale d’envergure signée Jean Cocteau ne fut programmée par la suite.

Ayant abandonné la scène, à soixante-deux ans, l’Académicien Jean Cocteau poursuivit sa carrière de cinéaste et de poète. Il s’adonna pleinement à sa nouvelle passion de dessinateur, peintre et céramiste. On lui doit la décoration des chapelles de Villefranche-sur-Mer et de Milly-la-Forêt.

Le 11 octobre 1963, Jean Cocteau, le cœur malade, est alité depuis plusieurs jours dans sa demeure de Milly-la-Forêt. Le téléphone sonne dans sa chambre. On lui apprend le décès d’Edith Piaf, celle qui fut son interprète et resta son amie. La nouvelle est brutale. Murmurant « … le dernier jour », Jean Cocteau s’éteint subitement.

(1) Jean Cocteau Le Passé Simple 1951-1952 Ed. Gallimard

(2) Opéra 5 décembre 1951

(3) Jean-Paul Sartre Le Diable et le Bon Dieu Théâtre Antoine 1951

(4) Thierry Maulnier Le Profanateur Festival d’Avignon 1950

(5) Armand Salacrou Dieu le savait Théâtre Saint-Georges 1950

(6) André Obey Lazare Cie Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud Théâtre Marigny 1950

(7) Gabriel Marcel Théâtre de France tome II

(8) Morvan Lebesque Théâtre de France Tome II

(9) François Mauriac Figaro Littéraire 29 décembre 1951

(10) Jean Cocteau France-Soir 30 décembre 1951

8. Quelques pièces

LA MACHINE INFERNALE

Pièce en quatre actes, représentée à la Comédie des Champs-Élysées le 10 avril 1934, mise en scène de Louis Jouvet, décors et costumes de Christian Bérard, avec Jean-Pierre Aumont, Robert Le Vigan, Pierre Renoir, André Moreau, Julien Barrot, Yves Forget, Robert Moor, Romain Bousquet, Marcel Khill, Louis Jouvet, Michel Monda Marthe Régnier, Lucienne Bogaert, Jeanne Lory, Andrée Sertilanges, Véra Pharès et la voix de Jean Cocteau.

Analyse

Œdipe, menacé par l’oracle de tuer son père Laïos et d’épouser Jocaste sa propre mère, fait tout son possible pour éviter ces crimes et fut parricide avant d’être inceste sans le savoir. Dès le prologue Œdipe a déjà tué son père. Il rencontre alors le Sphinx dont il triomphe mais le destin est implacable et il ne l’évitera pas.

Critiques

« Il y a une suite de ruptures, une atmosphère étrange, bavardages traversés d’éclairs, gaîté familière et obscures angoisses où Cocteau n’a jamais mieux donné sa mesure ».

Pierre Brisson Le Temps 16 avril 1934

« Jean Cocteau en réalisant la transposition du mythe ancien lui retire la plus grande partie de sa profonde signification humaine. Comme toujours auteur superbement intelligent, M. Jean Cocteau ne tarde pas à devenir le prisonnier et la victime de la surabondance de l’excès de son intelligence.(…) M. Cocteau sous prétexte de rajeunissement nous fait apparaître Sophocle méconnaissable, vaguement teinté de Shakespeare, aperçu surtout à travers Baudelaire, à la lueur sourde du freudisme ».

X… Le Ménestrel 20 avril 1934

« Les hardiesses de Jean Cocteau datent d’avant la vie terrestre. Il n’invente pas mais il se souvient. (…). Je n’en suis pas à m’étonner, je m’étonne seulement que Cocteau ait, en tant qu’homme de théâtre, des détracteurs aigres et actifs, de qui le principal grief est à peu près : « Qu’est ce qu’il va encore inventer pour nous épater ? ».

Colette Le Journal avril 1934

« À la lecture, délivrée de la magie des éclairages, des costumes et des décors de M. Christian Bérard, la pièce ne perd rien de sa puissance ni de sa poésie ».

Georges Poupet Le Jour 28 août 1934 1

« Disons que la pièce n’a pas été jouée longtemps, il y a dans ce que fait M. Cocteau une trop large part d’excentricité. Cela rebute la foule. Quant à ceux qui n’aiment dans les arts que l’irrationnel, l’insolite et l’anormal, ils sont aujourd’hui plus rares et moins outrecuidants qu’ils ne le furent de 1920 à 1930. Reste que la pièce de M. Jean Cocteau mérite examen : elle n’est pas exclusivement bizarre : telles inventions poétiques, telles vues pénétrantes y témoignent des dons exquis ; l’écrivain nous donnerait peut-être une belle oeuvre s’il renonçait à déconcerter et à mystifier ».

René Salomé Chroniques Dramatiques 5 août 1934 2

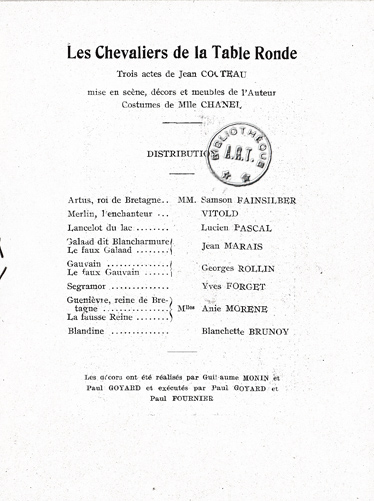

LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE

Pièce en trois actes, représentée au Théâtre de l’Œuvre le 14 octobre 1937, décors et mise en scène de Jean Cocteau, costumes de Coco Chanel, musique de Purcell avec Samson Fainsilber, Michel Vitold , Lucien Pascal, Jean Marais, Georges Rollin, Yves Forget, Annie Morène, Blanchette Brunoy.

Analyse

Le château du roi Artus est maudit. Certains chevaliers en rendent responsable la présence du Graal, relique du sang du Christ, les uns s’en contentent, les autres se révoltent. Le responsable de ce malheur est Merlin l’enchanteur, esprit négatif qui utilise son jeune domestique, le démon Ginifer et le transforme à son gré en tel ou tel personnage. Arrive Galaad (Parcifal) le très pur. Sa force l’emporte sur le pouvoir de Merlin et le château est débarrassé de son maléfice. Après qu’Artus a chassé Merlin, sa mission accomplie, Galaad s’en va. Le soleil renaît, les oiseaux rechantent autour du château. Artus aura-t-il la force d’assumer une vraie vie heureuse ?

Critiques

« Traduire en français la langue de M. Cocteau serait une trahison ; je ne vous raconterai donc pas la pièce et son sujet car la trahison commencerait avec les mots. Je souhaite d’ailleurs que vous l’alliez voir et que, même si elle vous paraissait plus étrange que vous ne l’attendiez, vous ayez du moins la certitude que telle scène des Chevaliers marque l’épanouissement de 4.000 ans de pensée, de poésie et d’art ».

Pierre Audiat Paris-Soir 16 octobre 1937

« Je pense que M. Jean Cocteau a mal choisi sa légende et que Merlin, au cours de cette nuit inspiratrice dont il nous parle, lui a joué un mauvais tour ».

Pierre Brisson Le Figaro 14 octobre 1937

« Chez Cocteau, une illusion porte l’autre et celle qui dispense le verbe n’est pas la moins vigoureuse ni la moins féconde. Sibyllin de nature, on classe souvent Jean Cocteau parmi les épreuves difficiles. Au vrai, il n’est que rapide. Sa pensée reste remarquablement claire ; à nous de montrer, pour la suivre, de l’agilité et l’on voit bien qu’il ne réussit à paraître hermétique qu’en se donnant beaucoup de peine ».

Colette Le Journal 24 octobre 1937

« J’ai éprouvé quelques déceptions au début. Je n’ai pas reconnu mes personnages. M. Jean Cocteau raconte – et sans doute le croit-il lui-même – que les trois actes des Chevaliers lui sont venus en rêve voilà trois ans. Il n’a pas lu, j’en suis sûr les énormes in-quarto du Lancelot du Lac . Quant aux quatre volumes où Jean Boulenger a distillé l’énorme masse romanesque, comment peut-il les ignorer ? (…) Je lui en veux beaucoup d’avoir défiguré Merlin ».

Robert Kemp Le Temps 25 octobre 1937

« Cette lutte de Merlin qui termine la pièce est un moment d’une grande beauté obtenue par des moyens les plus simples. À une fenêtre le roi et ses compagnons observent le départ du magicien. Derrière le cheval qui l’emporte au galop tout au contraire de celui d’Attila, les arbres reverdissent, les vallées se mettent à verdoyer. Une émotion nous étreint de la plus haute qualité. Trop souvent des gamineries, des pitreries qui sont chez Jean Cocteau un système, sinon une pudeur, nous empêchent de voir le vrai, le grand poète qui est en lui ».

J.L Le Marois Écho 15 octobre 193

L’AIGLE À DEUX TÊTES

Pièce en trois actes représentée au Théâtre des Arts-Jacques Hébertot , le 20 décembre 1946, mise en scène de Jean Cocteau, décors d’André Beaurepaire, avec Edwige Feuillère, Silvia Montfort, Jean Marais, Georges Marny, Jacques Varennes, Georges Aminel.

Analyse

Depuis la mort du roi Frédéric, la Reine vit enfermée dans son château de Krantz. Par une nuit d’orage, à sa fenêtre apparaît un jeune homme blessé Stanislas. Edith, lectrice de la reine, le reconnaît. Il s’agit d’un anarchiste venu tuer la souveraine. Néanmoins, la Reine le fait entrer et le sauvant de la mort, sauve la sienne. Ils se parlent, ils s’expliquent, ils se devinent, ils s’aiment. Ils trahissent chacun leur cause pour n’en faire qu’une. Mais la police, aux trousses du jeune homme, est sur le point de l’arrêter. Stanislas, pour ne pas nuire à son impossible amour, s’empoisonne. La reine ne peut lui survivre et se donne la mort à son tour.

Critiques

« Quel cocktail Cocteau nous sert ! Dans un flot de romantisme hugolien, où une reine parle aux hommes comme Marie Tudor et Lucrèce Borgia, si hautaine, si verbeuse qu’on a envie de rire dans ce Hugo qui dégénère vite en Sardou avec ce policier menaçant et ce coup de poignard final dans le dos de la reine. M. Cocteau a versé deux larmes de Laforgue et d’Elémire Bourges, il a irisé le tout d’un rien de Nerval. C’est 1830 et 1880, mélodramatique et esthète. (…) Peste, ce n’est pas ennuyeux ; quand l’enchantement cesse on s’amuse encore de ces fanfreluches, de cette poésie insincère et de ces naïvetés présomptueuses ».

Robert Kemp Le Monde, 28 décembre 1946

« Comment ne pas marquer d’une étoile – l’étoile de Jean Cocteau – une des rares soirées où le Théâtre retrouve son éclat, sa ruse profonde, son arsenal d’illusions ? »

Paul Lorenz L’Étoile du Soir, 31 janvier 1947

« L’art de Jean Cocteau est de nous entretenir dans une aventure absurde, irréelle, bourrée d’artifices, sans jamais se laisser toucher par une vulgarité d’école . L’auteur passe son temps à sauver l’impossible. A l’analyse son œuvre n’y résiste pas. Sur la scène, elle tourne avec prestige et frappe les âmes sensibles. Le romantisme y meurt dans un bal masqué ».

Kleber Haedens L’Époque 3 janvier 1947

« Dans l’ensemble, j’aime L’Aigle à deux Têtes et je crois que le Théâtre Hébertot tient un succès de longue haleine. L’Aigle à deux Têtes est autre chose qu’un mélodrame, un drame lyrique, un ballet, un opéra. Cette pièce appartient à un genre qui, en somme n’a pas existé ; la tragédie romantique, la tragédie avec tout ce qu’y auraient mis d’excès en tout les auteurs d’une époque où… : « un peu trop n’était pas assez ».

Jean-Jacques Gautier Le Figaro 24 décembre 1946

« Des intrigues de cour, des opérations policières… Un savant embrouillamini … Décors outrés ou faussement outrés… passions fausses ou pseudo fausses passions… où tout est faux ou paraît l’être. La subtilité de Jean Cocteau doit être satisfaite car sans doute a-t-il voulu fabriquer un faux drame romantique. Peut-être même un vrai qui ait l’air d’un faux. Quoi qu’il en soit, mystification ou non, la machinerie mise en branle étouffe tout ce qu’il pourrait y avoir de sincère dans l’affaire et n’y laisse subsister que de brillants artifices ».

Guy Leclerc l’Humanité 4 janvier 1947

1 La pièce fut éditée en juillet après la fin des représentations aux éditions Bernard Grasset

2 Idem

9. Œuvres dramatiques

1917 Parade Théâtre du Châtelet

1920 Le Bœuf sur le toit Comédie des Champs-Élysées

1921 Les Mariés de la Tour Eiffel Comédie des Champs-Élysées

1921 Le Gendarme incompris en collaboration avec Raymond Radiguet Théâtre Michel

1922 Antigone Théâtre de l’Atelier

1924 Le Dieu bleu Théâtre des Champs-Élysées

1924 Roméo et Juliette Théâtre de la Cigale

1926 Orphée Théâtre des Arts

1930 La Voix Humaine Comédie-Française

1934 La Machine infernale Comédie des Champs-Élysées

1936 L’École des Veuves Théâtre de l’A.B.C.

1937 Œdipe-Roi Nouveau Théâtre Antoine

1937 Les Chevaliers de la Table ronde Théâtre de l’Œuvre

1938 Les Parents terribles Théâtre des Ambassadeurs

1940 Les Monstres sacrés Théâtre Michel

1940 Le Bel indifférent Théâtre des Bouffes Parisiens

1941 La Machine à écrire Théâtre Hébertot

1943 Renaud et Armide Comédie-Française

1944 L’Aigle à deux Têtes Théâtre Hébertot

1951 Bacchus Théâtre Marigny – Compagnie Madeleine Renaud – Jean-Louis Barrault