Michel de Ghelderode

par Geneviève LATOUR

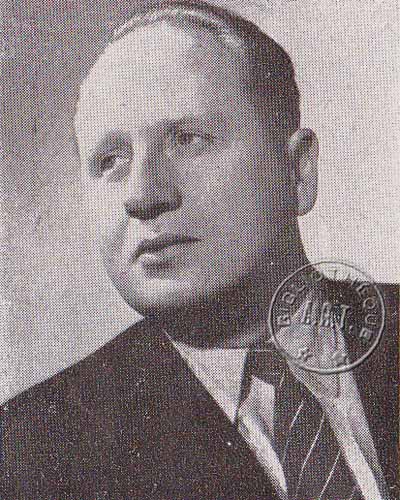

Michel de Ghelderode, Fonds Georges Vitaly, Photo Roland Dursel. Collections A.R.T.

ou

le Flamand diabolique

À celui qui naît dans les Flandres, pays de légendes et de mystères, il est à jamais impossible d’oublier les contes qui ont bercé son enfance. Ainsi en fut-il pour Michel de Ghelderode. Toute son œuvre, inspirée de ses premières angoisses avec le diable pour personnage et l’enfer pour décor, offrira à son public des spectacles où la farce tragique se mêle inexorablement à l’horreur du mal et de la damnation

1. Une jeunesse endoctrinée

2. Les Premières Oeuvres

3. Une nouvelle joie de succès

4. La Tristesse des derniers jours

5. Analyses et critiques de quelques pièces

6. Oeuvres dramatiques

7. Extrait de « Mademoiselle Jaïre »

1. Une jeunesse endoctrinée

« … L’an 1898, le 3 avril, dimanche des Rameaux, naquit le quatrième enfant d’une famille fière et effacée, presque pauvre, à qui un père prophétisa qu’il ne serait rien que magnifique et inutile . Ce qui se vérifia puisque je suis poète ». Ainsi se présentera, quelque vingt ans plus tard, le jeune Adémar Adolphe Louis Martens, natif d’Ixelles, arrondissement de Bruxelles.

Son père, passionné d’histoire médiévale et de folklore flamand, était employé aux Archives de Belgique, chargé des dossiers concernant les époques du Moyen-âge et de la Renaissance. Quant à la mère de l’enfant, fort pieuse, elle n’avait cure d’oublier, qu’adolescente, elle désirait prendre le voile.

C’est ainsi que les premières années d’Adhémar s’écoulèrent, bercées dans un univers de prières et de récits imaginaires. De caractère rêveur, très impressionnable, l’enfant était la proie idéale pour tous les conteurs de légendes laïques ou religieuses. La vision effrayante des enfers lui occasionnait des cauchemars épouvantables. En revanche, l’aventure épique et chevaleresque le passionnait. Il se sentait revivre en Till Eulenspiegel, son héros préféré et l’empereur Charles Quint avait toute son admiration.

Adulte, Adhémar n’oubliera jamais l’influence de ses parents : « Je me sens vraiment le contemporain de ces gens du Moyen-âge ou de la pré -Renaissance. Je sais comment ils vivaient et connais chacune de leurs occupations. Je suis familier de leur cerveau et de leur cœur comme de leur logis et de leur boutique ». Conscient de l’imagination de son fils et de l’intérêt qu’il portait à l’Histoire et aux histoires, M. Martens lui fit découvrir l’Opéra, le théâtre royal et le théâtre de marionnettes. À son grand plaisir, on offrit, à l’enfant, de petits mannequins de bois pour lesquels il inventait des histoires rocambolesques. Mais le garçonnet n’hésitait pas, pour se défendre d’un mauvais sort imaginaire, à leur percer les yeux avec des épingles.

Refusant que leur fils ne fréquente une « école sans Dieu », ses parents, de fervents catholiques, l’inscrivirent, dès l’âge de sept ans, à l’Institut Saint-Louis de Bruxelles. Tous les professeurs étaient des ecclésiastiques. Le jeune élève se mit bientôt à détester les « Messieurs prêtres » et leur méthodes impitoyables. Les journées se partageaient entre les cours et les services religieux. L’enfant aimait par dessus tout le son des cloches de la chapelle, les ors et la soie chamarrée des vêtements sacerdotaux le ravissaient, mais à l’office du soir, à l’heure où tombe la nuit, où les ombres des statues, à la fois agrandies et déformées, se profilaient sur le mur, le sermon du prêtre, annonçant le jugement dernier, le terrorisait et déchaînait dans son coeur les affres de la Sainte Agonie : « On m’a trop menacé naguère, mes parents et les prêtres, et ma vie s’est édifiée sur la peur. (…) Le prêtre clamait la mort dans l’oratoire où l’on nous rassemblait chaque soir, pareils à des coupables. Et nous baissions le front. Un vent glacial nous frôlait la nuque et nous redoutions que la porte s’ouvrit et que quelqu’un d’invisible vint appréhender l’un de nous ».

À quinze ans, l’adolescent attrapa le typhus – on alla jusqu’à craindre une méningite – . Il dut abandonner ses études, sans regret. Il entra alors au Conservatoire royal de musique, dans la classe violon. Il n’obtint aucune récompense, mais garda de l’expérience l’amour de la musique Il devint ensuite répétiteur dans une riche famille où il apprit à lire à de jeunes enfants. Les leçons terminées, il passait son temps soit dans les bibliothèques, soit dans des galeries d’art. Il s’intéressa avec enthousiasme aux œuvres de certains peintres flamands de la Renaissance comme Jérôme Bosch ou Breughel l’Ancien, ainsi que celles de son contemporain, l’Anglais James Ensor. Il découvrait, sur leurs toiles de facture fantasmagorique, une source d’inspiration qui le séduisait.

2. Les Premières Œuvres

Tout en ayant perdu la Foi de ses jeunes années, l’adulte gardera de son éducation religieuse un processus de rituels religieux dont il nourrira son théâtre.

Trop jeune pour être appelé sous les drapeaux lors de la Grande Guerre, Adémar n’effectuera son service militaire que de 1919 à1921. Pendant ce temps, déjà attiré par le théâtre, il commença à coucher sur le papier quelques projets de pièces.

De retour à la vie civile, il assura la chronique artistique dans des revues spécialisées : Le Carillon d’Ostende, La Flandre littéraire et dans l’hebdomadaire financier Mercredi bourse et fut engagé comme commis dans une librairie. Il y rencontra l’amour de sa vie, Jeanne-Françoise Gérard, qu’il épousera civilement en 1924. Elle se montrera une épouse au dévouement plus qu‘admirable : « … Ronde ménagère dont rien ne peut altérer la placidité, la serviabilité. Ses braves grosses bourdes ne provoquent jamais l’ombre d’une gêne, d’un reproche chez son mari ; il l’écoute gravement, semble opiner et repart harmonieusement vers ses sommets ». (1)

Le théâtre était la vraie vocation d’Adhémar et il eut l’opportunité de faire la connaissance du comédien-dramaturge Fernand Crommelynck, grâce auquel il fut accueilli dans les cercles de poésie et vit s ‘ouvrir devant lui les portes des cafés littéraires bruxellois. Il donna une conférence sur Edgard Poë et fit jouer sa première pièce La Mort regarde à la fenêtre inspirée de Maeterlinck. L’essai ne fut pas un coup de maître et la critique l’accusa d’avoir produit un drame « lugubre et incohérent ». Alors il se tourna vers le théâtre de marionnettes. En 1924, ce fut : Le Mystère de la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en 1925 Develor ou la Farce du diable vieux et La Farce de la Mort qui faillit trépasser et en 1926 Le Massacre des Innocents.

Mais très vite, il ne put s’empêcher de s’essayer de nouveau à la scène.

Sa première pièce, jouée à Paris en 1927, sous l’égide du mouvement Art et Action (2) fut : Fastes d’Enfer, affichée dans le peu fréquenté petit théâtre Maubel, à Montmartre, rue de l’Armée d’Orient, sans grand succès.

Quelque mois plus tard, un des plus célèbres critiques bruxellois, Camille Poupeye, ayant pris connaissance de la dernière œuvre du jeune auteur, une tragédie en forme de music-hall : La Mort du Docteur Faust, inspirée en partie par l’œuvre de Goethe et dont les dialogues étaient souvent interrompus par des numéros de mime et de cirque, soumit le texte aux Autant-Lara. Ceux-ci s’enthousiasmèrent et le 27 janvier 1928, ils affichèrent la pièce. Le spectacle remporta un succès magistral, tel que M. Bragaglia, directeur du Teatro degli Independenti, très intéressé, reprit la pièce,cinq mois plus tard dans son théâtre de Rome.

En octobre 1929, les Autant-Lara, toujours sous le charme de leur jeune auteur, firent répéter sa nouvelle œuvre. Il s’agissait, cette fois, d’une féérie en trois tableaux : Christophe Colomb. Le montage fut très difficile, car les complications qu’exigeait la mise en scène durent être simplifiées.

Entre temps Adémar Adolphe Louis Martens avait décidé d’abandonner son nom de famille pour celui de Michel de Ghelderode, patronyme de Ghelrode, village où était née sa mère. Il se sentit alors devenu un véritable auteur dramatique et commença par rédiger ses œuvres en langue française quitte à les traduire ensuite en flamand.

Si heureux d’écrire pour le théâtre qu’entre 1918 et 1939, Michel de Ghelderode signa environ quarante pièces plus sulfureuses les unes que les autres. La Mort en majesté y tenait le rôle principal. Il était à croire que l’auteur répondait au désir impérieux de mettre en scène des personnages étranges, malsains, grotesques, torturés, effrayants, monstrueux, hallucinés, blasphématoires, mais souvent truculents. Était-ce une drogue, une thérapie ? Bien malin qui le dirait !

Tout à coup, après avoir été un auteur prolifique, Ghelderode décida, au début de la guerre, de ne plus écrire pour le théâtre. Il ne se tint pas parole, car il produisit encore deux pièces qu’il antidata : L’École des Bouffons composée en 1943 et déclarée de 1937, et Le Soleil se couche, écrite également en 1943 et datée de 1933. Pourquoi ? Allez savoir ! On se perdait en conjectures. C’était l’Occupation en France comme en Belgique, peut-être Ghelderode se sentait-il isolé, s’aigrissait-il et se croyait-il mort virtuellement ?

(1) André Reybaz Tête d’Affiche Éditions La Table Ronde 1975

(2) Le couple formé par le photographe Edouard Autant et l’ancienne sociétaire du Théâtre Français Louise Lara anima le mouvement Art et Action: un « Laboratoire de Théâtre pour l’affirmation et la défense des œuvres modernes ». Ce furent les parents du cinéaste Claude Autant-Lara.

3. Une nouvelle joie de succès

Et un miracle se produisit, mais un vrai miracle ! De 1947 à 1954, de jeunes animateurs parisiens, parmi les plus talentueux, découvrirent Ghelderode et mirent en scène ses œuvres principales. À tout seigneur, tout honneur, le premier de ces dénicheurs fut André Reybaz et sa compagne Catherine Toth, directeurs de la troupe théâtrale Les Myrmidons. Lorsqu’ils rendirent visite à l’auteur, une voix mourante leur répondit : « L’aventure théâtrale a cessé de m’intéresser ». Il avait renoncé à tout. Alité, lâché, seul, frappé « d’incivisme » (parce que certains de ses vieux contes folkloriques avaient été lus à la radio pendant l’Occupation) il fermait sa porte et ses yeux au monde. Les deux jeunes comédiens parvinrent toutefois à le convaincre.

En 1947, Ils présentèrent, au théâtre de l’Œuvre, Hop Signor ! et Le Mariage de Caroline. À l’issue des représentations, Ghelderode, ressuscité, adressa plusieurs lettres de remerciements à ses sauveurs ; dans l’une, il écrivit : « C’était là un événement que je n’attendais plus, cette justice tardive rendue à tout labeur désintéressé, et c’était aussi « un coup de théâtre » alors que, lassé d’une vie créatrice trop ardente, j’avais éteint tous mes feux, désireux de paix et de sommeil. On alla même un peu vite jusqu‘à annoncer ma mort prochaine – dont je fus très près, plus d’une fois, depuis les maladies et les deuils qui me frappèrent en 1938 – et à coup sûr, une mort spirituelle à défaut d’obsèques toujours différées », (1) et dans l’autre : « Je demeure seul au fond de ma chambre de malade, regardant tomber la pluie belge, ces nuages mortels qui me font souffrir. Mais je suis possédé d’un indicible bonheur, à cause de vous qui avez eu le courage d’aller si loin, jusqu‘au bout ! Et chaque soir, à la nuit j’éclate de rire.. Et je me demande, dans ma misère corporelle, si ce n’est point vous qui m’empêchez de mourir. N’en doutez pas, je suis heureux au-delà des mots… ». (2)

En 1949, fidèle à son auteur préféré, André Reybaz présenta Fastes d’enfer au Concours des Jeunes Compagnies et obtint le Premier Prix. Lors de cette même compétition, Roger Iglésis fut classé troisième avec Mademoiselle Jaïre, également signée de M. de Ghelderode.

Avant d’être repris en régulier dans un nouveau théâtre, Fastes d’enfer connut une sérieuse avanie… Alors qu’il s’était engagé de présenter la pièce au Théâtre Marigny, Jean-Louis Barrault tint sa promesse. Mais dès le premier soir, un scandale éclata dans la salle. Le public se déchaîna bruyamment contre l’auteur et son texte. Le lendemain, Jean-Louis Barrault annonça à André Reybaz qu’à son grand regret, il allait devoir retirer le spectacle de l’affiche très prochainement. En dépit de l’appel dans Carrefour du critique René Barjavel : « Les Fastes d’enfer pourront-ils se maintenir sur les Champs-Élysées ? Cela va dépendre de la ferveur des amoureux du grand théâtre. Il faut qu’ils aillent à la rescousse de Ghelderode. Ils en seront récompensés par la découverte d’un auteur dramatique pratiquement inconnu en France et qui est un des sommets du Théâtre de notre temps »; la représentation qui suivit se passa dans un brouhaha indescriptible, d’avis opposés, les spectateurs, debout, se lancèrent des injures rendant inaudibles les répliques des acteurs, de sorte que ceux-ci avaient l’impression de « faire du cinéma muet ». Devant ce tohu-bohu infernal, Jean-Louis Barrault arrêta le spectacle au soir de la quatrième représentation.

La pièce trouva refuge dans le petit théâtre de Saint-Germain des Près, Les Noctambules, où elle fut représentée, sans incidents du 22 novembre 1949 au 8 janvier 1950. Le spectacle fut ensuite repris au Vieux-Colombier à partir du 13 janvier. Alerté, l’Archevêché envoya un censeur, l’abbé Bénar, assister à la « pièce scandaleuse » de Ghelderode. Ce dernier revint avec un rapport favorable et les représentations du Vieux-Colombier se poursuivirent pendant plus d’un mois.

Grâce au scandale de Fastes d’enfer, Ghelderode, jusqu’alors mal connu, était devenu « l’homme du jour ».

La même année, René Dupuis révéla au grand public Escurial. Cette pièce avait été mise en scène, avant la guerre, par Sylvain Itkine (3) et présentée dans plusieurs localités de la banlieue parisienne, mais elle n’avait connu aucun retentissement. Outre Escurial, René Dupuy présenta, en octobre 1953, au théâtre du Studio des Champs-Élysées : La Balade du Grand Macabre.

À leur tour, Georges Vitaly monta au Théâtre du Grand-Guignol La Farce des ténébreux et Jean Le Poulain, assisté de Roger Hart, répéta en 1953 au théâtre de l’Œuvre : Barrabas et La Magie Rouge (pièce qui, avant la guerre, avait séduit le comédien belge Léon Smet, père de Johnny Halliday ).

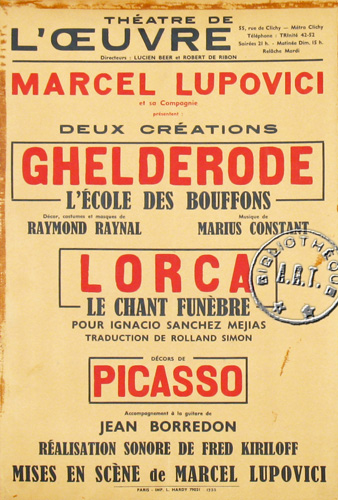

Pour sa part, Marcel Lupovici fit applaudir : L’École des Bouffons à l’Œuvre en 1953.

Et enfin Georges Goubert inscrivit Pantagleize au programme du Centre dramatique de l’Ouest, dont il était directeur.

Toutes ces pièces avaient été écrites de 1929 à 1943.

Découvert par les jeunes animateurs d’avant-garde, Michel de Ghelderode en était devenu leur coqueluche, quant aux spectateurs des générations précédentes, ils partageaient pour la plupart le jugement de Jean Cocteau : « Ghelderode, c’est le diamant qui ferme le collier de poètes que la Belgique porte autour du cou. Ce diamant noir jette des feux cruels et nobles. Ils ne blessent que les petites âmes. Ils éblouissent les autres ». (4)

Un succès magistral fut tel que l’expression « Ghelderodite aiguë » apparut à Paris et que pour certains M. de Ghelderode était l’inspirateur de Samuel Beckett et Eugène Ionesco. Ce dont l’auteur se défendit bec et ongles, son théâtre n’avait rien à voir avec le théâtre d’avant-garde. Si, à la rigueur on devait rapprocher sa conception du théâtre d’une autre, ce serait celle d’Antonin Artaud, l’inventeur du « théâtre de la cruauté ».

(1) André Reybaz Têtes d’Affiches éditions La Table Ronde 1975

(2) André Reybaz Têtes d’Affiches éditions La Table Ronde 1975

(3) Sylvain Itkine, jeune résistant fut exécuté par la Gestapo en août 1944

(4) Roland Beyen Ghelderode éditions Seghers 1974

4. La Tristesse des derniers jours

Les dernières années de Michel de Ghelderode furent douloureuses, plus pour son entourage que pour lui-même. Jeanne, l’épouse fidèle, l’infirmière dévouée, entretenait en lui la dernière petite flamme de vie. André Reybaz, l’ami fidèle, se souvint : « Malgré les trompettes de la résurrection, je crois qu’il ne put se replanter vraiment dans l’existence. Il flottait non sans une certaine délectation entre terre et non-être. État qui donne peut-être un sentiment d’infini. Il assistait à la représentation de ses pièces écrites. Il ne savait plus quand, comme dans un rêve dangereux et merveilleux dont il ne pouvait plus, dont il ne voulait plus se dégager. Son dialogue avec les maladies, avec les anges de la mort, étant à tel point le le tissu de sa vie qu’il devenait un rabâchage sans signification… ». (1)

Ce fut en 1962, le 1er avril (jour des farces) que Michel de Ghelderode quitta définitivement ce monde.

Mort ou vif, il fut joué dans le monde entier : en France et à Bruxelles, évidemment, mais aussi en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Norvège, au Danemark, en Pologne, à New-York, Chicago, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Bogota, Montréal, Tel-Aviv ainsi qu’au Japon.

(1) André Reybaz Têtes d’Affiches éditions La Table Ronde 1975

Michel de Ghelderode dans son monde. in : Programme original de "L'École des bouffons". Collections A.R.T.

5. Quelques pièces

HOP SIGNOR !

Pièce en un acte, créée le 14 juin 1947, au théâtre de l’Œuvre, interprétée par Christian Duvaleix, André Reybaz, Sébastien Keran, Coste, Georges Elgar, Catherine Toth, Jean-Jacques Aslan, Jean-Marc Lambert, Jean-Marc Hoffmann. Mise en scène : Catherine Toth. Décor : Catherine Toth.

Argument

Au début de la Renaissance, dans un village des Flandres, un vieil homme contrefait, tailleur de pierres, a épousé une jeune fille, vierge, belle et ardente. Elle est convoitée par deux jeunes seigneurs. Mais la Sainte Inquisition veille en la personne d’un moine pervers et tyrannique qui cherche à la pousser vers la religion.

Critiques

« Hop Signor ! est une des œuvres les plus fortes qu’on ait pu voir cette année à Paris. La pièce est admirablement comprise par ses deux principaux interprètes et pourtant, je la crois, jusqu’à un certain point, trahie. Le jeune A. Reybaz a dû « composer », le rôle de son vieux sculpteur bossu, douloureux, impuissant, il ne peut être le personnage ».

Thierry Maulnier Spectateur 24 juin 1947

« M. de Ghelderode a rendu avec puissance et crédibilité l’atmosphère étrange de cette époque où un monde succédait à un autre avec ses superstitions, ses terreurs et ses conflits obscurs ».

Francis Ambrière ‘’ Arts’’ 25 juin 1947

« Hop Signor ! ressemble à un fruit sur. Il a un parfum de soufre et de cendre ».

Jean-Baptiste Jenner Le Figaro 18 juin 1947

« Au Théâtre de l’Œuvre : Hop Signor ! … Mais personne ne se réveille. Partagé, tiraillé, par ses origines mêmes, entre l’art flamand et l’art espagnol, Ghelderode ne saurait se prévaloir de cette vertu majeure du génie latin : la clarté. Son œuvre confuse, obscure, pesante, touffue, est plongée de la première à la dernière réplique dans un symbolisme soporifique et accablant (…) Cet art là ne peut pas aller très loin et je ne crois pas , franchement, que ce soit du Théâtre ».

André Ransan Le Matin 17 juin 1947

« Le public a marché devant cette fresque truculente, pleine de bigarrures et de violence. J’ai goûté la fermeté plastique du langage et la sincérité des acteurs ».

Louis Brunet L’Aube 17 juin 1947.

« La pièce est écrite dans un style rapide et coloré, avec un sens remarquable de la vérité et du pittoresque, je souhaite vivement, pour le plaisir du spectateur et la récompense d’André Reybaz une reprise prochaine de Hop Signor ! à la rentrée ».

Jean-Pierre Morphée Carrefour 16 juillet 1947.

« C’est un ouvrage curieux et irritant, qui vaut par une certaine fougue, à la limite du lyrique et du burlesque, mais qui semble bien traduire des obsessions d’un cerveau malade (…) Il y a dans tout cela un symbolisme macabre qui, à tout prendre me paraît d’assez mauvais aloi. Tout ceci donne l’impression d’un esprit qui, par la suite de circonstances dont j’ignore le détail, se serait livré sans retenue, avec une complaisance onanique, aux imaginations à la fois luxurieuses et funèbres qui l’assaillent ».

Gabriel Marcel Les Nouvelles littéraires 3 juillet 1947

FASTES D’ENFER

1er prix au concours de Jeunes Compagnies 1949

( juillet 1949 )

Pièce interprétée par Jean-Pierre Lorrain, Guy Saint-Jean, J.P.Hérard, Jacques Muller, André Reybaz, Roger Paschel, Jean Mauvais, Anita Breton, Michel Beaumont, René Lafforgue, Coste.

Mise en scène : André Reybaz. Décors, Catherine Toth.

Argument

L’action se passe dans le palais épiscopal, le jour où l’on attend la mort de l’évêque, Jan Ineremo. Justifiant les grondements de la foule l’évêque apparaît secoué de spasmes terribles et recrache enfin ce qui l’a tué sans lui permettre de vraiment mourir, c’est l’hostie empoisonnée par un évêque auxiliaire.

Critiques

« En montant Fastes d’Enfer, c’est une certaine inspiration, une certaine esthétique qu’André Reybaz a prétendu illustrer. Littérature de laboratoire, littérature tout court, au pire sens du terme qui peut bien divertir ou abuser un quarteron de penseurs du dernier bateau, mais antidramatique au possible, sans air et sans valeur universelle. Que M. Reybaz ait monté brillamment sa petite machine étriquée, c’est vrai, je le reconnais avec plaisir. Cela prouve en faveur de ses dons et de sa technique, je suis fâché d’avoir à dire que cela ne prouve pas en faveur de son goût, ni d’une intelligence supérieure de l’art dramatique ».

Francis Ambrière Opéra 20 juillet 1949

« Il se trouve – et je le souligne pour ne tromper personne – que ce Flamand, hanté, se délecte aux ricaneries macabres et aux farces où la poésie côtoie singulièrement le sacrilège, où l’horreur donne le bras à l’hallucination, où l’atroce le dispute à la beauté, où les complaisances scatologiques se marient aux fastes diaboliques : mais à travers cette folie repoussante, malgré les mots et les traits qui nous choquent, nous sommes bien obligés de reconnaître une éloquence, un style, une force dramatique qui, parfois, telle une bête tentaculaire, nous procure un hoquet de dégoût, mais aussi nous enserre et nous retient captifs ».

Jean-Jacques Gautier ‘Le Figaro’’ 14 juillet 1949.

« Je répète que ce n’est pas très clair. Mais cela vit. Il y a quelque chose de faustien dans cette heure Walpurgis. On pense à Faust, aux lémures. Surtout à la Flandre copieuse, gigotante – et maeterlinckoise… Bref c‘est très intéressant. Monté, réglé, joué avec une ardeur qui ne faiblit pas et la volonté d’aller jusqu’au bout du grotesque, du scatologique, du macabre ».

Robert Kemp Le Monde 14 juillet 1949.

L’ÉCOLE DES BOUFFONS

Pièce en un acte créée au Théâtre de L’Œuvre, le 13 octobre 1953 interprétée par Raymond Raynal, Jacques Fontaine, Marcel Champel, Maurice Barnay, Jean Daguerre, Pierre Barat, Jean Chevrin, Yves Coulais, Jean-Louis Maury, Pierre Massiot, Francis Laks, Gilles Léger, Frédéric O’Brady, Marcel Lupovici, Jean Bailloux. Mise en scène : Marcel Lupovici. Décors : Raymond Raynal, Musique : Maurice Constant.

Argument

Un maître bouffon, Folial, qui fut le compagnon de Charles Quint, a réuni dans son ancien couvent, une quinzaine d’élèves. Êtres difformes, monstrueux au physique comme au moral. Ils se réunissent pour apprendre de leur vieux maître le « secret de son art ». C’est au cours d’un étonnant sabbat que Folial leur révèle que ce secret c’est la « cruauté ».

Critiques

« L’École des Bouffons n’est pas à mon avis la meilleures des pièces du poète flamand . Mais aucune autre n’est plus prenante : le poète s’y délivre de son secret, ou plutôt son angoisse de créateur . Il y montre son double visage torturé et triomphant. Il y met son coeur à nu. »

Georges Lerminier Le Parisien libéré 15 octobre 1953.

« C’est un poème brutal et violent, amer et burlesque ,où gronde comme un orage cette langue de Ghelderode que l’ on a bien le droit de traiter de « guenille verbale » mais dont je subis, plus profondément à chaque expérience, l’envoûtement. »

Jacques Lemarchand Le Figaro littéraire 29 octobre 1953.

« Tout art qui se veut grand est cruel. : « la cruauté, c’est la sincérité ». (…) Que cela est ambitieux, frénétique et dans le fond convenu ! Comme c’est long ! comme c’est bavard de quelle opiniâtreté à ne jamais dire en clair, ce qu’on a à dire. L’audition de cette prose bousculante, titubante, inaboutissante est un cauchemar ».

Robert Kemp Le Monde 14 octobre 1953

« L’École des bouffons est une réussite presque parfaite. (…) La beauté de cette pièce tient sans douteà l’union poétique de la danse et des mots ».

Jean Duvignaud Nouvelle N .R.F. décembre 1953

« C’est un bien beau spectacle que celui qui nous est offert par Marcel Lupovici ( …) L’École des Bouffons c’est une œuvre dure, une œuvre intense dont la sombre âpreté exclut toute complaisance ».

Jean Guignebert Libération 15 octobre 1953

6. Œuvres dramatiques

1918 La Mort regarde à la fenêtre (inédit)

1920 Piet Bouteille (ou Oude Piet)

1920 ou 1924 Le Cavalier bizarre

1923 Les Vieillards ou Jeudi Saint

1924 Le Miracle dans le faubourg (inédit)

1924 Têtes de bois

1925 La Mort du docteur Faust

1926 Images de la vie de saint François d’Assise

1927 Christophe Colomb

1927 Escurial, prix triennal du théâtre 1938

1927 Vénus

1927 La Transfiguration dans le Cirque

1928 Don Juan ou les Amants chimériques

1928 Barabbas

1928 Noyade des songes

1928 Un soir de pitié

1928 Trois acteurs, un drame…

1929 Pantagleize

1929 La Nuit tombe (inachevé)

1930 Atlantique

1930 Celui qui vendait de la corde de pendu

1930 Godelieve, (inédit)

1930 Le Ménage de Caroline

1930 Le Sommeil de la raison

1931 Le Club des menteurs

1931 La Couronne de fer-blanc

1931 Magie Rouge

1931 Le Voleur d’étoiles

1932 Le Chagrin d’Hamlet

1932 Vie publique de Pantagleize

1933 Les Aveugles

1934 Adrian et Jusemina

1934 La Balade du Grand Macabre

1934 Masques ostendais

1934 Petit Drame

1934 Sire Halewyn

1935 Mademoiselle Jaïre

1935 -1936 Sortie de l’acteur

1936 Hop Signor !

1937 Fastes d’Enfer

1937 La Pie sur le gibet

1938 Pantagleize est un ange (projet)

1942 L’École des bouffons

1942 La Légende de la sacristine (projet)

1943 Le Papegay triomphant

1943 Le Soleil se couche…

1950 Car ils ne savent ce qu’ils font

1952 Marie la Misérable (prix triennal du théâtre 1953)

1960 La Touchante et très Morale Tribulation céleste… (inachevé)

Pièces pour marionnettes

1924 Le Mystère de la Passion de Notre-Seigneur Jésus Christ

1925 Duvelor ou la Farce du diable vieux

1925 La Farce de la Mort qui faillit trépasser

1926 Le Massacre des Innocents

1933 Les Femmes au tombeau

1933 Le Siège d’Ostende

1966 D’un diable qui prêcha merveilles

"Escurial". Paul Steenberg et Albert Van Dalsum. reprise au Théâtre des Nations 1956 in Théâtre de France. Collections A.R.T.

7. Extrait

MADEMOISELLE JAÏRE

PREMIER ACTE

Cour intérieure. À droite, un bouquet d’arbustes grêles au pied desquels gît un cadran solaire. Au fond, le mur percé d’une issue, parallèle à la rue ; au-dessus, on découvre le haut des façades et des toits. À gauche, le corps avancé d’un bâtiment, sa fenêtre ogivale et sa porte précédée de quelques marches. À gauche encore, à l’avant-plan, un banc de pierre. L’ensemble est rouge, couleur de la brique. Il fait automne, une lumière jaune se brise aux vitres.

Scène 1

Jaïre sort en titubant de la maison. Arrivé au centre de la cour, il tourne sur place, se tamponne les yeux et se met à parler vite, faisant des gestes mous. — Cachez les couteaux, les cordes !… Je souffre tant, heu, et plus, heu, et mes ampoules, heu, vont déborder, heu ! Une faut pourtant pas qu’on surprenne, heu, une larme perlant à mon œil droit, heu, à mon œil gauche, heu… car l’assemblée qui m’observe, moi le père, heu, n’attend que ce signal pour se mettre à hurler et chavirer dans les eaux sans retenue, heu, heu !… Dans ces moments pénibles, si pénibles qu’on en devient sublime en son for, on voudrait trouver de ces phrases qui planent, phrases bien frappées, d’un sens éternel, qui calent les esprits. Hé quoi, rien que des mots baroques qui cavalcadent !… Depuis trois jours, idiotement, mes lèvres débitent à mon insu obstinément… Trouver oui des phrases magistrales… « Le blanc canard de l’étang noir, le cygne noir de l’étang blanc !… » Oh ! encore ?… Cygne et canard quand il s’agirait d’énoncer Vie et Mort !… Je suis idiot, i-d-iot… Et l’on attend de moi, moi le père au crâne luisant, moi la barbe grise, de moi, Jaïre… au fait je doute de je — me — moi comme si j’avais reçu un bon coup sur la tête… heu, blanc canard, on attend de moi que je gouverne et mette l’ordre dans ce tragique tumulte, heu… Comme si le fait d’avoir de l’âge, et un œuf, et du poil me conférait plus de sagesse froide, pardon de sang frisque, qu’à tout autre, à un autre qui serait chevelu et glabre ? Misère, heu ! L’homme le mieux simulant se trouve éperdu, en ces circonstances pathétiques… Oh dilemme ! Si mon grand, oui, grand chagrin se voit, on dira : le grotesque bonhomme, si peu maître de soi ! Si je le cache, mon chagrin… grand ? Non immense ! On dira : n’a pas de cœur, celui-là ! Entendez : sa fille unique meurt et rien de sa face ne bouge… Oh ! je suis énervé, exaspéré, crevassé, heu, et quoi encore, déchiré, bouleversé… Coulez, mes ampoules, maintenant coulez, je m’en moque. On pleure à tout âge. Je serai soulagé. Et tant pis si je grimace… (Il pleure.) … Heu !… (Se mouche.) Heu ! (Se mouche.) Ah ! Quel moment unique, terrible, excellent, le moment que l’on souffre !… Sent-on cela dans les naufrages ? Non, je ne vois plus clair… Ces larmes sont noires, c’est l’eau de l’étang noir… Le cygne… ma fillette qui meurt et répond des absurdités aux propos tendres que je lui tiens, qui me repousse lorsque je veux la caresser toute moite. Le canard… il grandit, des mâts lui poussent, il amarre : c’est le bateau vénitien dont je dois surveiller le déchargement au quai du Miroir !… Quelle débâcle !… Mes affaires dans l’eau, l’eau noire et blanche, et mes repas froidis… Et le chien du voisin qui ne cesse de awoû awawoû, comme ils font ça les chiens, et de creuser des trous dans la terre !… Je dis trou ? Oui, trous partout, on entre dans l’existence et on en sort par un trou ! (Furieux.) Non et non et non ! Assez de ça, de tout ça… Tout quoi ? La mort et ses péripéties, les figurants, comme un jeu de théâtre qui dure des jours et des nuits comme des jours ! Et surtout le principal, de quelque sobriquet qu’on le nomme, qui rode autour et n’entre pas, comme s’il prenait plaisir à prolonger notre angoisse. Est-ce donc si difficile à faire mourir, une fillette de seize ans ? La colère me saisit, je vais, oh la colère me, jeter du poison au chien d’à-côté, flanquer sur la rue, ces canards, oh, ces gens qui viennent humer l’odeur funèbre, ce chien, comme des mouches à viande… Je la colère je ces gens…

Par la petite porte de rue entre le vicaire Kaliphas, rougeoyant et suant la graisse.