Albert Husson

par Jean-Jacques Bricaire

ou

Le Charme discret du talent

1. Un bijoutier qui s’ennuie

2. Les Succès

3. Le Prix du triomphe

4. Insuccès et adaptations

5. Quelques pièces

6. Oeuvres dramatiques

7. Extrait : La Cusine des anges

1. Un bijoutier qui s’ennuie

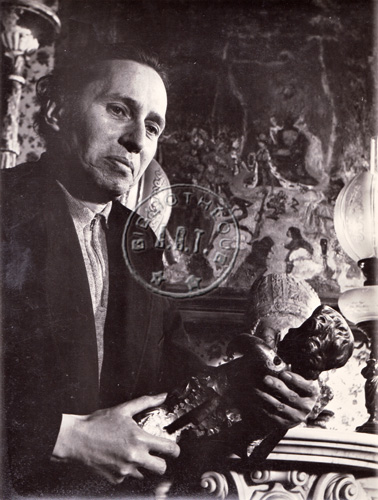

Albert HUSSON est né à Lyon le 3 août 1912, d’une famille originaire de l’Est, composée d’avocats, notaires, avoués, magistrats. Après des études sans histoire, il obtient un doctorat en droit. À la mort de son père, il hérite une bijouterie en gros qui l’oblige à d’incessants déplacements indispensables à son affaire. Il raconte : « Le soir, que faire ? Je passais le temps dans ma chambre d’hôtel, à lire et à écrire… des vers, des contes. Très vite, j’ai pris conscience que j’avais le sens du dialogue. Lorsque je m’obligeais à écrire une nouvelle, je constatais finalement qu’elle était surtout faite de dialogues. »

La tentation théâtrale – Premiers essais

Sous l’occupation allemande, il séjourne à la campagne, et écrit une pièce L’Immortel Saint-Germain, s’inspirant d’un étrange personnage, familier de la cour de Louis XV. Charles Gantillon, qui a été le condisciple d’Albert Husson à la faculté de droit, est devenu Directeur du Théâtre des Célestins. Il prend connaissance de la pièce et la monte. À la libération, il propose à son auteur d’occuper le poste de Sécrétaire-Général du Théâtre des Célestins. Après avoir donné dans cette salle un acte, À la folie, il est joué à Paris.

Sa pièce suivante Monsieur Providence, est créée au Théâtre Gramont, où elle rencontre un succès mitigé et, malgré une critique assez tiède, Albert Husson reçoit le prix de la Société des Auteurs en 1947.

La pièce se situe pendant les trois glorieuses. Un mari veut se venger de sa femme qui le trompe. Elle et son amant décident de se suicider. Mais Monsieur Providence remplacera le poison par « l’eau du bon Dieu ». Le mari pardonnera, l’amant partira, et la femme se repentira. Cette intrigue, un peu mièvre ne sera guère du goût de la critique « grâces un peu vaines, jeux inutiles, harmonies perdues » (Maurice Rapin – Le Figaro) « Bien mince comédie, tant par son volume que par sa substance » (André Alter – L’Aube) « On se souviendra de Musset, et on le regrette » (Robert Kemp – Le Monde).

C’est ensuite La Ligne de chance, toujours au Gramont, qui est accueillie avec sympathie, et connaît également un succès d’estime. C’est l’histoire de Jacques, jeune praticien dont les clients sont rares, qui est exaspéré par les visiteurs qui se trompent d’étage et cherchent l’officine de la voyante, Madame Marfa qui habite l’étage au-dessus du sien… Notre médecin renoncera à la médecine, se coiffera d’un turban, et jouera les fakirs inspirés.

2. Les Succès

La consécration d’Albert Husson arrive avec La Cuisine des anges qui connaît immédiatement un succès exceptionnel. La pièce, qui bénéficiera d’une critique unanimement louangeuse, se promènera de théâtre en théâtre, devenant la bouée de sauvetage de directeurs en mal de spectacles. Elle sera jouée 1200 fois à Paris, deux saisons à New-york, et 4000 fois à travers le monde. On trouvera plus loin résumé et critiques de la pièce.

Ce triomphe n’émeut pas outre mesure l’auteur, homme discret et réservé. Son confrère André Roussin en dresse alors le portrait : « Vous êtes un sage. Après le triomphe de La Cuisine des anges, vous auriez pu abandonner votre poste au Théâtre des Célestins et venir jouer les auteurs « bien parisiens », comme tous les provinciaux. Vous êtes resté à Lyon. Vous y avez gardé votre emploi… Cela veut dire que vous n’écrivez pas pour payer le percepteur ou pour briller dans le monde, mais seulement par goût pour le sujet qui vous tente, par besoin de rêver et de nous faire rêver, en un mot par plaisir. Et voilà le secret de votre réussite. Nous savons qu’en venant voir une de vos comédies, nous trouverons toujours cet humour qui est une forme de la pudeur, et cette gentillesse du cœur qui est celle des poètes ». (1)

Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, 13 ans après la création, ont l’idée de tirer une opérette de La Cuisine. L’énorme succès de la pièce, l’originalité de ses héros, ont sans doute poussé les deux fantaisistes à transformer la pièce en comédie musicale. Ils sont donc devenus les deux bagnards, le trio s’étant transformé en duo. Le théâtre a ses mystères. Malgré nos deux comiques à l’affiche, une musique de Georges Garvarentz, une mise en scène de Pierre Mondy, une chorégraphie de Katherine Dunham, c’est un échec. Deux Anges sont venus, créé au théâtre de Paris le 18 septembre 1965, ne sera pas pour La Cuisine ce que My Fair Lady a été pour Pygmalion. Le spectacle ne sera joué qu’une quarantaine de fois. Dans le même temps, Husson est affiché dans trois théâtres : Le théâtre de Paris ci-dessus mentionné et, en qualité d’adaptateur, à la Comédie des Champs-Élysées avec Le Mal de Test et au théâtre Marigny pour l’adaptation de la comédie musicale Le Jour de la tortue, spectacle qui connaîtra le même échec que Deux Anges sont venus. Le peu de goût, à l’époque, manifesté par le public français pour ce qu’il considère comme de l’opérette, style périmé, y est sans doute pour beaucoup.

Un film a été tiré à Hollywood en 1954 de La cuisine par Michael Curtiz, We’re no Angels qui connaît un légitime succès grâce, en partie, aux trois héros qui étaient interprétés par Humphrey Bogart, Peter Ustinov et Aldo Ray; trente-cinq ans après, en 1989, toujours à Hollywood, Neil Jordan s’intéresse à son tour aux trois bagnards qui, là aussi se réduisent à deux, mais non des moindres : Robert de Niro et Sean Penn. Le film, malgré sa distribution prestigieuse, ne fera pas d’étincelles.

Il est vrai que le scénario de David Mamet s’est éloigné à très grands pas de l’œuvre originale.

(1) L’Avant-Scène N° 300, décembre 196

3. Le Prix du triomphe

Mais revenons à la chronologie. Husson donne, en 1953 Les Pavés du ciel. Lasse d’être une femme trompée, Lucile, d’un coup de pistolet, foudroie son mari Henri, mais pas plutôt défunt, Henri semble se ranimer, lorsque paraît un étrange visiteur, venu du ciel ou de l’enfer. Comme il est décédé d’une mort violente, Henri a droit à une réincarnation. Hélas, ayant très mal vécu, il ne peut que se réincarner en un objet, un secrétaire Louis XV. Bien que défendue par deux vedettes, Micheline Presle et Jean-Pierre Aumont, la pièce ne rencontre qu’un succès mitigé. Le public français, particulièrement cartésien, adhère mal à tout ce qui est irrationnel.

Husson va très vite payer La Cuisine avec un four dont l’importance n’aura d’égal que le triomphe des bagnards. Il raconte : « À deux jours et à 1000 kilomètres de distance, se sont jouées La Nuit du 4 août et L’Ombre du cavalier. La première au théâtre Édouard VII, à Paris, le 24 février 1956, la seconde au Palais de la Méditerranée à Nice… Cette Nuit, à qui la critique fit un accueil touchant d’unanimité, dans l’exécration, hélas ! » L’action se situe dans un bar de la rue Lepic en 1920, et conte l’histoire d’un jeune duc aux prises avec une fille légère et des truands, qui, d’ailleurs, ne le sont pas. « Ce thème absurde, mais léger, est développé avec lenteur, avec lourdeur » (Paul Gordeaux – France-soir) « La pièce m’a ennuyé autant que répugné » (Robert Kemp – Le Monde) « C’est une erreur à peine concevable » (Gabriel Marcel – Les Nouvelles Littéraires).

Quant à L’Ombre du cavalier, mi-dramatique mi-plaisant, pièce romantique écrite bien avant La Cuisine, elle rencontre un chaleureux accueil de la part des critiques lyonnais et niçois. Elle ne sera malheureusement pas présentée à Paris. Sans doute parce que les deux rôles principaux étaient tenus par Julien Bertheau et Denise Noël, tous deux sociétaires de la Comédie-Française, le statut de la grande maison interdisant à leurs sociétaires de jouer sur une autre scène parisienne que celle de la place Colette.

4. Insuccès et adaptations

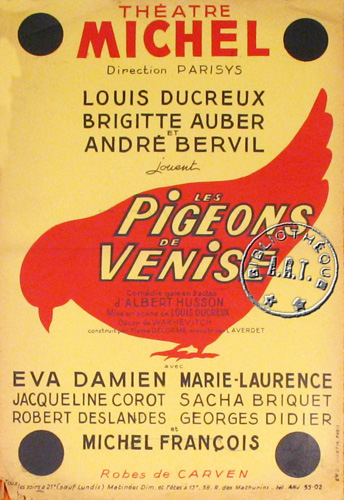

Albert HUSSON revient vite à la comédie avec Les Pigeons de Venise présentée le 8 novembre 1957 au théâtre Michel après avoir été créée à Lyon dans une mise en scène – et avec Louis Ducreux. Alors qu’il était à Rome, l’auteur, occupé par la réalisation d’un film avec Blasetti, a lu dans un quotidien un abominable fait divers contant les malheurs par où était passé un couple de pauvres amoureux victimes d’un individu retors. Husson avait là le sujet d’une comédie qui sera beaucoup moins noire que l’anecdote et qui conte l’histoire d’un touriste qui, par dépit amoureux, s’emploie à brouiller les couples qu’il attire dans ses filets. Critique sympathique sans plus pour cette pièce pleine de poésie et d’humour, critique qui reconnaît néanmoins que l’auteur « s’est inscrit parmi les gentils amuseurs, les conteurs souriants et faciles » (Robert Kemp – Le Monde) qu’il « a su éviter les vulgarités, a su trouver un tour à la fois tendre et frais qui n’est point désagréable à l’oreille » (Pierre Marcabru – Arts).

L’auteur pratique à nouveau l’alternance avec une pièce historique qui succédera aux Pigeons. Le 20 juin 1958, Claude de Lyon est créée au théâtre antique de Fourvière. C’est une page dramatique de l’histoire romaine, allant du règne de Caligula à la mort de Claude et réhabilitant ce dernier, lettré, libéral mais pitoyablement faible, lâche parfois jusqu’au ridicule et cependant grand empereur. La pièce est reprise à Paris en octobre 1961 au petit théâtre du Tertre et suscite une critique unanimement louangeuse. Elle était précédée d’un acte L’Impromptu des Collines.

En février 1959, première au théâtre Fontaine de La Copie de Madame Aupic, dont l’intrigue fut imaginée par Gian Carlo Menotti, sur le thème de Pygmalion. Un peintre a l’idée de ressusciter sur la toile un amour de jeunesse. Mais réapparaît la vraie madame Aupic qui a vingt ans de plus et ne se ressemble plus. Reconnaissant que la pièce est incroyable et artificielle, la critique admet néanmoins des instants délicats de rêve et d’émotion, signalant, dans son unanimité, que le sujet se prêtait bien plus au style romanesque que théâtral. Husson est alors attaqué par une dame Aupic qui s’insurge que son nom soit porté par un personnage discutable. L’auteur sera accroché de la même façon, quelques années plus tard, lors du Système Fabrizzi par une dame Sartori, nom de l’héroïne de la pièce. L’auteur répond à chaque attaque : « C’est une coïncidence qui se produit fréquemment. Mais on n’en fait pas toujours des histoires. Par exemple, mes parents n’ont jamais rien dit à Guy de Maupassant lorsqu’il a publié Le Rosier de Madame Husson ».

Ce Système Fabrizzi, qui déclencha l’ire de Madame Sartori, est monté au théâtre Moderne (Petit théâtre de Paris) le 4 octobre 1963 par Sacha Pitoëff et sa compagnie. On trouvera plus loin résumé et critiques de la pièce qui connaît un grand succès de presse et de public. Elle sera jouée 500 fois et l’auteur abandonnera le Secrétariat Général du théâtre des Célestins.

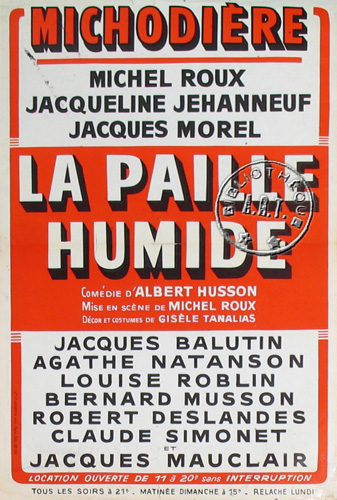

Sa dernière œuvre originale sera donnée à la Michodière le 20 février 1969 : La Paille humide. L’intrigue se déroule dans une petite ville de province française pendant la révolution de 1848. Pour échapper aux femmes qui le poursuivent, Nicolas se fait mettre en prison pour être tranquille et écrire un opéra sur une nouvelle comédie de Mérimée, Carmen. Or, pendant la révolution, les portes de la prison ne cessent de s’ouvrir et de se fermer. Les épouses des hommes politiques, coupables à tour de rôle, se sentent seules quand ils sont mis sous clé, alors elles tombent toutes sous le charme de Nicolas.La pièce connaît un échec et marque la fin de la création originale de l’auteur qui, dès lors, se consacre uniquement aux adaptations. Il en signera en effet une trentaine, égalant par là Marc-Gilbert Sauvajon, le maître incontesté du genre.

Albert Husson s’éteindra le 16 décembre 1978, à l’âge de soixante-six ans, ayant, toute sa vie érigé la discrétion en ligne de conduite. André Roussin conclura : « Un auteur dramatique n’a guère besoin d’être enrubanné et mis sur un piédestal. Ses pièces sont connues ou elles ne le sont pas et le commentaire le plus louangeur a moins de prix qu’un titre dont chacun se souvient ». (1)

La Cuisine des anges restera toujours dans la mémoire du public.

(1) L’Avant-Scène n° 300 – décembre 1963.

5. Quelques pièces

LA CUISINE DES ANGES

Analyse

Trois bagnards sont utilisés, selon la coutume à Cayenne, comme domestiques chez Félix Ducotel qui tient un petit commerce qui périclite. Le malheureux a jadis été spolié par Trochard, affreux personnage qui vient, avec son neveu non moins déplaisant, juger de l’état des affaires de Ducotel, qui lui appartiennent. La situation est grave, mais les trois bagnards, devenus des anges, arrangeront tout, puisque pour aller au secours de l’amour et de l’innocence, ils font disparaître Trochard et son neveu.

Critiques

« Ne cherchez pas où l’on joue la comédie la plus fine, la plus ingénieuse et la plus gaie de la saison. Rendez-vous tout droit au Vieux Colombier. Je n’ai guère, de coutume, le goût de donner des conseils. Mais cette fois, je n’hésite pas ».

Max FAVALELLI – Paris-Presse

« Voici enfin une pièce réellement amusante et détendante, gentille sans être sucrée, burlesque sans artifice, loin de toute vulgarité et douée d’un brin de poésie. C’est assez pour procurer une charmante soirée : allez goûter La Cuisine des Anges ».

Marc BEIGBEDER – Le Parisien libéré

« La réussite est complète. C’est comme un tour de cartes. Ne parlons pas de philosophie. Il s’agit d’une comédie légère, d’une attrape. La gaîté y règne. La mort y est bien accueillie. Il n’en reste dans la mémoire ni venin ni souvenir. Cela fait passer deux heures dans l’euphorie. Merci ».

Robert KEMP – Le Monde

« Cette simple et saine histoire, qui ne se déroule pas – ô stupeur – dans une garçonnière, où il n’y a ni cocus ni gigolos, où il n’est même pas question d’un possible adultère, est contée avec une légèreté et une désinvolture charmantes. L’humour pétille, la gaîté ruisselle, les trouvailles abondent et la poésie n’est pas exclue de la fête. C’est délicieux d’un bout à l’autre ».

André RANSAN – Le Matin – Le Pays