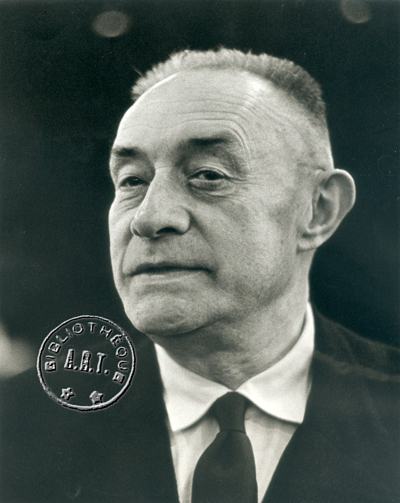

Henry de Monterlant

par Geneviève LATOUR

ou

La Soif pathétique de Grandeur

1. Un suicide programmé

2. Une adolescence aux émois interdits

3. Le Désir d’héroïsme

4. A la Découverte du monde

5. Premières expériences théâtrales, premiers succès

6. Mise en quarantaine

7. Un auteur dérangeant

8. Un exil volontaire

9. Quelques pièces

10. Oeuvres dramatiques

11. Extrait : « La Reine morte »

1. Un suicide programmé

Le 21 septembre 1972, à 16h précises, Jean-Claude Barat arrive au 25 quai Voltaire. Il monte jusqu’à l’entresol, sonne, selon le code établi, trois coups de sonnette et ouvre de sa clé personnelle l’appartement du maître – le rendez-vous avait été pris le matin même-. La secrétaire, Melle Cottet se précipite sur le visiteur, lui prend le bras et le conduit vers le salon en criant « C’est horrible ! C’est horrible ! »

Ensanglanté, Henry de Montherlant est en train d’expirer. Il vient de se tirer deux balles de revolver dans la bouche, après avoir avalé le quart d’une ampoule de cyanure. Il s’est tué vingt ou trente secondes avant l’arrivée prévue de son visiteur. Il voulait mourir devant cet homme de 46 ans, son fils spirituel.

Une note avait été posée sur un guéridon: « Mon Cher Claude. Je deviens aveugle. Je te remercie de tout ce que tu as fait pour moi. Ta mère et toi sont mes héritiers uniques. Bien affectueusement. P.S. : Il faut appeler M… tout de suite après ma mort pour la vérification que je suis bien mort ».

L’auteur avait rejoint ses personnages.

L’amorce d’un destin implacable

Descendant de deux familles de petite noblesse, l’une catalane, les Millon de Montherlant, l’autre champenoise, les de Riancey, Henry-Marie-Joseph-Frédéric-Expedite voit le jour le 21 avril 1895 au domicile de ses parents, avenue de Villars, Paris 7ème arrondissement. L’accouchement, suivi d’une hémorragie abondante est long et très douloureux. Mme de Montherlant ne se remettra jamais de cette épreuve et passera vingt ans de sa vie allongée dans son lit ou sur une chaise longue.

Lors du baptême, selon une vieille coutume de l’Ancien Régime, l’enfant est tenu sur les fonds baptismaux par l’un des pauvres de la conférence de St Vincent de Paul. Quoique chouchouté, gâté, admiré, le jeune Henry reçoit dès son plus jeune âge, une éducation stricte et rigoureuse; on lui enseigne la crainte de Dieu, l’exaltation de l’honneur, le culte de la beauté et la loi du courage. Il a très vite le sentiment qu’il fait partie d’une caste supérieure et qu’il doit se conduire en conséquence.

Sur les genoux de sa maman, Henry l’écoute réciter des poésies et chanter des romances. Elle lui apprend à lire dès l’âge de quatre ans. La découverte de Quo Vadis bouleverse l’enfant et lui révèle l’art de l’Écriture. Il se confie dès lors à son premier journal intime et quelques mois plus tard se lance dans la rédaction d’un roman aux personnages moyenâgeux.

Si Henry est proche de sa mère, il en est différemment avec son père, Joseph de Montherlant, personnage à la fois taciturne et falot. Petit, maigrichon, au teint bistre et aux yeux de braise, ce dernier rêvera toute sa vie d’être un autre que lui-même, un hidalgo, un chevalier, un hussard, par exemple et non ce fonctionnaire en alpaga noir qui se consume au Ministère des Finances. Frustré dans son aspect physique, Joseph de Montherlant compense par la recherche d’une certaine élégance et d’un dandysme d’occasion. Il se veut esthète. Les collections d’art le passionnent. Adepte des manèges et des champs de courses, il souhaite faire de son fils un cavalier émérite. Ancien élève des Jésuites, Joseph, en bon catholique, communie tous les dimanches, mais refuse d’être traité de dévot. Politiquement réactionnaire, farouche anti-dreyfusard, il se dresse contre le progrès « républicain ». Chez M. de Montherlant ne seront installés ni le téléphone, ni l’électricité. Henry traduira ses versions latines à la lueur d’une lampe à pétrole, comme ses ancêtres l’ont fait. Sous cet aspect sévère et rigoriste se dissimule un joueur, un dépensier et sans doute un coureur de jupons. Faiblesses humaines qui dépassent, hélas, les possibilités de celui qui, en un autre temps, aurait été un parfait gentilhomme de Cour.

En 1905, Henry est inscrit en classes primaires au lycée Janson de Sailly. Il y reste deux ans. Rien ne l’amuse autant que de composer des bouts de dialogues et de poursuivre la rédaction de son journal intime dans de petits carnets secrets.

En 1907, il entre en tant qu’externe libre à l’École Saint-Pierre. Il rencontre Louis Aragon, d’un an plus jeune que lui. Bien longtemps plus tard, Aragon, devenu vieux monsieur, se rappelle: « La première fois que je l’ai vu, c’est quand il est venu me défendre. Des grands me battaient car je ne voulais pas aller avec eux dans les pissotières faire ce que vous savez » (1) Et voici comment les deux élèves du cours moyen, des poètes en herbe, devinrent des amis, discutant littérature et confrontant leurs premiers ouvrages A douze ans, on s’entretient librement de romans et de poésie, Louis Aragon est le premier et sans doute le seul lecteur de l’acte en vers Les Papillons, signé H.M. où l’on voit le vieux Corneille discrédité par des auteurs médiocres et des gens de cour, jaloux de son génie…

Lors des grandes vacances de l’été 1909, Henry découvre l’Espagne et assiste à sa première corrida. Il connaît alors « un frisson nouveau ». Il fait la connaissance du matador Rampagnito qui lui enseigne les rudiments de la tauromachie. L’année suivante, sur une plaza privée appartenant à des amis espagnols, il réussit sa première mise à mort, celle d’un taureau de 2 ans. Son exploit accompli, lorsqu’il salue l’assistance, Henry reçoit l’ovation de la part des invités. Joseph peut être fier de ce fils, digne de ses ancêtres.

Au mois de janvier 1911, Henry entre en première à Sainte-Croix de Neuilly, lycée de haute réputation dont les élèves formeront l’élite de la jeunesse française. Sortir de Sainte-Croix vous ouvrait les portes de tous les salons où il y avait une jeune fille à marier avec dot. Sous la cellophane des bonnes manières, ces adolescents courtois et bien élevés ne sont pas plus angéliques que ceux des fortifs. Selon Jean Renoir – autre lycéen de Sainte-Croix à la même Époque – , des photographies de femmes nues circulaient dans les classes « Mes condisciples se les passaient en cachette, s’enfermaient dans les cabinets. Certains se masturbaient devant ces représentations d’un bien terrestre mais encore lointain. Les bons pères ajoutaient à l’intérêt de ces images en les pourchassant ».

Le jeune Montherlant n’est pas attiré par ce voyeurisme. Il en est même choqué. Cet étalage de chair blanchâtre et alanguie ne l’attire pas. Il apprécie le beau dans sa perfection, non dans le vulgaire.

Bien que d’une foi vacillante, Henry aime se rendre à la chapelle. Le décorum qu’offrent les offices religieux, l’encens, les habits sacerdotaux, les orgues, les cantiques en latin, les ors des ciboires, les statues de la vierge, la lumières tombant des vitraux, le plongent dans une sorte de béatitude. Il se tient à l’écart de ses camarades. Leurs conversations le rebutent. Il préfère, dans la solitude, composer des poèmes à la gloire de personnages mythiques comme cette Prière d’ Iphigénie :

Ainsi je dois mourir, mon père, ainsi je dois

Mourir… Hélas mourir dans un matin vermeil

Mourir, hélas quand le soleil

À peine a doré les toits

(1) Mentir Vrai Louis Aragon ed ; Gallimard 1937

2. Une adolescence aux émois interdits

Puis un beau matin, arrive au collège Philippe, un nouvel élève de deux ans plus jeune qu’Henry. Un trouble inconnu naît au coeur de l’adolescent. Irrésistiblement attiré vers cet enfant, il se sent responsable de cette âme toute neuve. Il veut l’éloigner du graveleux, lui faire connaître le Sublime. Encore tout naïf, Philippe accueille sans malice cette affectueuse attention.

Henry a dix sept ans, l’âge où se réveillent de concert le cœur et les sens. Sans bien comprendre ce qui lui arrive, il tombe amoureux. Ses nobles pensées sont submergées par un désir irrésistible. Adieu l’amitié platonique. Philippe reçoit une lettre enflammée, puis deux, puis trois. Heureux, en toute innocence il y répond. À partir de cet instant, les deux garçons ne se quitteront plus. A l’étude, assis l’un à côté de l’autre, ils mêlent leurs jambes sous le pupitre et leurs doigts en tournant les pages d’un manuel qu’ils n’arrivent pas à lire, ils échangent leurs crayons mouillés de leur salive, ils communient sans se quitter des yeux. Ils sont seuls au monde, élèves et professeur se sont évanouis. Bientôt pendant les récréations, ils osent s’enfuir du collège, hèlent un cocher et montent à l’intérieur de son fiacre ou bien ils se dissimulent à l’abri d’une remise pour s’étreindre et s’embrasser. Un jour, ils se font prendre. Et pour Henry c’est la mise à la porte de Sainte-Croix.

Ce renvoi douloureux est un événement majeur dans la vie de l’écrivain. Il ne se guérira jamais de ce premier amour brisé mais restera fier d’avoir été le héros d’une aventure qu’il juge pathétique .

Après son bac de philo. Montherlant s’inscrit à l’Institut Catholique de la rue d’Assas, section Droit. Il échoue à son diplôme de première année et abandonne ses études sans regret. Engagé comme secrétaire à la Compagnie Générale d’Assurances que dirige l’un de ses oncles, il se montre un employé médiocre. Les contrats de polices le laissent indifférent.

À ses moments perdus, le jeune Montherlant traverse une période mondaine. Inscrit à la fois dans un club sportif et dans une académie de dessins, il y rencontre des beautés accueillantes et peu farouches. Il prend plaisir à dessiner ces gracieux modèles qui tournent autour de lui comme les esclaves d’un pacha. Mais ces demoiselles sont de basse extraction. Raisonnablement, il lui faut changer de milieu. Il apprend à danser et fait son entrée dans les salons. La noce, la bringue dégoûtent le jeune dandy. Les cocottes ne l’intéressent pas, par contre il est attiré par des jeunes filles innocentes, naïves et bien élevées. De temps à autre, il n’hésite pas à leur conter fleurette et à entreprendre avec l’une ou l’autre, un flirt sans conséquence.

Mme de Montherlant, atteinte de tuberculose, se sait condamnée. Si son fils, quoique très jeune, entrait dans une famille bien sous tous les rapports et riche de surcroît, elle partirait plus tranquille. Elle a si peur de laisser seul sur terre, cet enfant qu’elle aime tant. Hélas, Henry n’est pas prêt pour le mariage. Certes, il joue à l’amoureux mais lorsqu’il se confie à sa grand mère, Mme de Riancey, il se moque de ses conquêtes et les traite de « jeunes pintades ».

En dépit de ses distractions mondaines, Henry est malheureux. La blessure causée par la séparation d’avec Philippe ne se cicatrise pas. Meurtri, il ne trouve à sa douleur qu’un seul remède: Écrire et encore écrire pour se mettre en scène. Dans un conte bucolique Thrasylle il raconte les déchirantes amours de deux adolescents qui s’aiment et que la vie sépare.

3. Le Désir d’héroïsme

Août 1914 sonne le tocsin, c’est la guerre, prédite par M. de Montherlant depuis plusieurs années. Lors des premiers revers de l’armée française, celui-ci, du haut de sa certitude infaillible, pérore sans fin : «Avec la République, il ne pouvait en être autrement… Dieu punit la France pour s’être mise en République et pour être devenu païenne». Malheureusement il n’aura pas le temps d’être détrompé. Il n’a plus que quelques semaines à vivre.

Ajourné pour hypertrophie cardiaque, Henry se sent écarté de la grande aventure guerrière. Fils de son père, il méprise les rodomontades du patriotisme républicain. Mais il aime les guerriers, il voudrait partager avec eux cette sensation d’union à la fois virile et amoureuse face au danger. Un de ses anciens camarades de collège, plus jeune que lui, s’engage, il l’approuve et l’admire. Comme lui, il souhaite partir pour le front. Sa mère, très malade le supplie de renoncer: « Attends que je sois morte » et dans un pauvre sourire, « tu n’auras pas longtemps à attendre ». Henri cède, mais exclu de cette fraternité héroïque, il se sent malheureux. Il écrit alors sa première pièce « L’Exil » (2) dont le héros lui ressemble comme un frère, face à une mère abusive. En août 1915, Mme de Montherlant meurt, «Je suis seul au monde» sanglote l’orphelin, anéanti. Du fond de son chagrin, il se reproche les répliques dures et cruelles de sa pièce – pièce que sa mère avait lue au terme de sa maladie -. Pourquoi lui avoir fait du mal, alors qu’il l’avait toujours aimée si profondément ? Il ne se le pardonnera jamais.

Pendant les deux années qui suivent, l’adolescent en deuil trouve refuge et chaleur auprès de son aïeule, Madame de Riancey, femme de bon sens et de décision.

En 1917, Henry, est requis enfin par le Ministère de la Guerre. Tout d’abord versé dans le service auxiliaire, il oblige sa grand-mère à faire jouer ses relations pour se faire envoyer au front. Montherlant est alors attaché au service du Renseignement à une dizaine de kilomètres des lignes de combat. Quelques mois avant l’Armistice, il est blessé à la cuisse par des éclats d’obus. Décoré en 1919, il est nommé secrétaire de l’Ossuaire de Douaumont.

De retour à la vie civile, Montherlant entreprend son premier grand ouvrage, publié en 1920, à compte d’auteur La Relève du matin. Ce sont les souvenirs des années de collège. Soutenu par Henri Bordeaux et Paul Bourget, le livre obtient Le Prix Montyon de l’Académie Française. Cet ouvrage sera suivi d’un roman Le Songe. Viendront ensuite Les Olympiques, – deux tomes consacrés à l’exaltation du sport et à la beauté des athlètes en plein effort sur les stades – et Le Chant funèbre pour les Morts de Verdun, un hommage rendu aux soldats tombés au champ d’honneur.

Profitant du succès en librairie de ces deux derniers ouvrages, l’éditeur Bernard Grasset lance, à grand renfort de publicité, Les Bestiaires, à la gloire de combats de taureaux. Le livre consacre son auteur. Cette notoriété, qui lui paraît un peu méprisable par son côté commercial, agace Montherlant et lui ôtera le goût des honneurs.

(2) L’Exil ne sera édité qu’en 1929 et ne sera pas interprété du vivant de l’auteur

4. A la Découverte du monde

Aux premiers jours de 1925, quelque temps après le décès de Mme de Riancey, Montherlant décide de voyager. A trente ans, il veut tirer un trait sur son passé et ne pas se laisser embrigader tant dans sa vie privée que dans sa vie publique, Pas de chaîne, pas d’engagement, la Solitude dans toute sa force et sa grandeur. Il se reconnaît dans le poète Alfred de Vigny et plus encore dans les Stoïciens. Il quitte Paris pour toujours, espère-t-il. Il choisit l’Espagne comme terre d’élection. Arrivé à Madrid, il visite les musées, découvre l’âme hispanique, ses poètes, ses historiens, ses romanciers. Aficionado enthousiaste, il assiste à toutes les corridas programmées. Il n’hésite pas à pratiquer le noble art du torero. Au cours d’un combat, il y gagne une sérieuse blessure à l’aine qui se rappellera à lui jusqu’à son dernier souffle.

Puis un beau jour, il traverse la Méditerranée pour se rendre en terre maghrébine. Il est subjugué par l’exotisme arabe. Il s’empresse de lire les récits d’André Gide racontant son séjour tunisien. Henry s’attache à ce pays de rêve, le pays où l’on peut s’aimer selon son désir, de quelque nature qu’il soit. Oubliée cette censure parisienne mesquine et malveillante. Ici dans les nuits chaudes, sous un ciel étoilé, les corps disponibles peuvent se découvrir et s’enlacer sans que personne n’y trouve à redire. Parfois Henry se contente de rencontres fugitives mais parfois aussi il ébauche des liaisons plus sérieuses. Néanmoins aucune de ces amours ne mérite d’être durables.

Incapable de se fixer, Montherlant se déplace sans cesse. Il découvre peu à peu le sens réel du mot de Colonisation. Il s’introduit dans le milieu corrompu des « Petits Blancs » et s’indigne de leur manière de traiter les noirs en esclaves indigènes. « Quels affreux tyranneaux deviennent tant d’Européens aux colonies » écrit-il dans ses petits carnets. Néanmoins, au cours de ses pérégrinations, il fait la connaissance de certains colons de bonne volonté qui sincèrement s’efforcent d’apporter le progrès, source de bien-être, au peuple africain. Alors que Montherlant se proposait d’écrire un roman quelque peu libertin sur ses idylles algériennes, il abandonne son projet et remplissant son stylo d’une encre très noire, il s’attaque à un « grand roman social sur la question indigène » : La Rose de sable, roman qu’il ne publiera pas avant des décennies. (3)

L’entr’acte tunisien durera jusqu’en 1936. Après s’être déclaré « pleinement citoyen algérien », Montherlant, écœuré par la déplorable cohabitation des indigènes et des blancs, se déprend de l’Afrique du Nord et rentre à Paris le 23 février 1936. Il loue alors un appartement rue de Bourgogne qu’il quittera en 1939 pour s’installer définitivement au 25 quai Voltaire dans l’immeuble où vécut Alfred de Musset. Montherlant se jette à corps perdu dans la rédaction de deux ouvrages parmi les plus importants de son œuvre: Les Célibataires et Les Jeunes Filles. L’être humain n’y trouve aucune grâce. Solitaire, l’homme se racornit, devient égoïste et mesquin. Ainsi sont les célibataires. Vivre en couple ? La solution est pire encore. « L’amour est gâché non seulement par le mariage, mais par la seule possibilité du mariage ». (4)

Le cycle en quatre tomes des Jeunes Filles démontrera l’incompatibilité d’humeur innée entre les deux sexes. Néanmoins, en ce printemps 1939, lors d’une conférence, Henry rencontre une jeune personne qui saura trouver le chemin de ce «cœur-citadelle». Après bien des hésitations et des atermoiements, Montherlant rompt ses fiançailles et dans un deuxième temps écrit dans son journal : « Les femmes sont des objets charmants, très sensibles mais, pour le sérieux, on ne peut pas compter sur elles ».

Alors qu’il a retrouvé le bitume parisien, naît en Montherlant une âme bucolique et champêtre. Cherchant à glorifier «la grande dignité des bêtes, des plantes et des eaux» il autorise le jeune comédien Sylvain Itkine à monter au Théâtre Pigalle les 6 et 7 décembre 1938 un poème dramatique, Pasiphaé, écrit en 1928 et publié à Tunis en 1936.

Depuis plusieurs années, Montherlant sent monter l’orage entre la France du Front populaire et l’Allemagne du nazisme. Dès 1935, il s’en inquiète et, pacifiste, il publie un essai séditieux et antimilitariste : Service inutile.

La déclaration de guerre accable Montherlant. Sa nature pessimiste et son désenchantement le conduisent à fustiger ceux qui s’exposent en première ligne parce qu’ils « croient en la France » Dans son petit carnet, il se confie : « Tout le mal est fait sur la terre par les convaincus et les ambitieux… Être patriote en France est une crucifixion… ».

La débâcle laisse Montherlant dans un état d’immoralité désespérée. Réfugié à Marseille puis à Nice, il est mêlé à de sordides histoires de pédérastie. Poursuivi par une mère pour avoir voulu abuser de son fils, il est menacé de prison.

(3) La Rose des sables sera publiée en 1968, après la décolonisation des territoires africains.

(4) Le Démon du bien troisième tome du cycle des Jeunes Filles ed. Gallimard.

5. Premières expériences théâtrales, premiers succès

En mars 1941, Montherlant sollicite un Ausweis, carte d’identité allemande, pour rentrer à Paris. Sa demande est appuyée par ses éditeurs Grasset et Gallimard. Et comme si ces démarches n’étaient pas suffisantes, Montherlant s’adresse au Secrétaire d’Etat à l’Instruction Publique, Jérôme Carcopino, et à Alphonse de Chateaubriand, directeur de La Gerbe, organe pro-allemand. Il va jusqu’à écrire au Maréchal Pétain, soi-même. Il reçoit son laissez-passer le 15 avril et se retrouve définitivement quai Voltaire au début du mois de mai.

En novembre 1941 paraît Solstice de juin, l’ouvrage qui lui sera reproché tout au long de sa carrière. Sont attaqués, en bloc, les défaitistes incapables de s’attaquer au redressement moral souhaité par le Maréchal, les revanchards qui refusent de voir flotter le drapeau hitlérien sur la France, les électeurs de droite, qui ont été impuissants à repousser les forces de gauche, les héros qui se disputent la gloire de servir, les tièdes qui laissent aux autres le soin de remettre la machine en route, les anciens qui s’autorisent à n’importe quoi…, les jeunes qui rejettent le passé et se croient des petits chefs, … Pour Montherlant la cause première de l’effondrement de la France est coupable de la fin de la chrétienté. Mais qui dit Fin peut dire Renouveau. Le livre se termine sur une note d’espérance : « Nous verrons remonter un âge chrétien. Le second christianisme, frais et pur, lavé dans quoi ? Peut-être dans le sang. Comme il nous paraîtra beau! Comme il nous aura manqué! Nous l’accueillerons avec des sanglots. » (5)

Cette belle tirade en guise de conclusion entraîne une interdiction de la censure allemande et n’efface nullement la phrase maudite prêchant la soumission à l’occupant et la collaboration franco-allemande : «Faire ce qu’il faut pour anéantir l’adversaire, mais une fois qu’il a montré que c’était lui qui tenait le bon bout s’allier de tout cœur avec lui » (6)

Le monde des lettres est rancunier… et il le prouvera.

Un sauveur vient toutefois tendre la main à Montherlant. Il s’agit de Jean-Louis Vaudoyer, homme de grande culture, historien d’art, poète, ancien conservateur du musée Carnavalet, nommé depuis peu administrateur de la Comédie-Française. Il connaît l’œuvre de l’écrivain et sait l’intérêt de ce dernier pour la littérature espagnole . Il lui confie donc le soin de traduire certains ouvrages du « Siècle d’Or » en particulier Aimer sans savoir qui de Lope de Vega et Régner après sa mort de Guevara. La lecture de cette dernière pièce retient l’attention de Montherlant et éveille son inspiration Il ne s’agit plus, pour lui, de traduction, ni même d’adaptation, mais d’une véritable re-création: « C’est une armature que je pourrais garder mais en changeant tout ce qu’il y a dedans, aussi bien les caractères que le dialogue ».

La machine est lancée. Montherlant se donne encore quelques mois de réflexion. En fait, il n’a jamais été joué, mises à part les deux représentations de Pasiphaé. Quoique attiré par la scène, il s’est toujours refusé à tirer les sonnettes des directeurs de théâtres. Leur refus eut été trop humiliant. Mais cette fois l’occasion est belle. En mai 1942, Henry se retire aux environs de Grasse pour écrire son premier drame : « Je connaissais ces moments extraordinaires quand, le sang aux joues, l’accélération des battements de coeur, le frisson dans le dos, communiquent à l’artiste la sensation d’un état sacré… Les jours qui suivirent celui où je composai la mort de Ferrante, je ne pouvais relire ce passage sans que les larmes me vinssent aux yeux ».

Dès septembre les répétitions de La Reine morte sont mises en chantier sous la direction de Pierre Dux. La répétition générale a lieu le 9 décembre 1942. L’accueil est plus que tiède : « Je revois ce critique alors célèbre, qui, m’abordant, me résuma ainsi toute l’impression que lui faisait ma pièce: « Bravo! Mais me permettez-vous une observation : le mot COMME revient bien souvent dans votre texte… ». La pièce dure trois heures. Elle s’étire parfois en trop longues périodes, Des comédiens avertis comme le sont Jean Yonnel, Julien Bertheau et Madeleine Renaud, exigent d’amples coupures avant que ne soit levé le rideau du lendemain soir. Le 10 au matin, J.L. Vaudoyer, Pierre Dux et les principaux interprètes s’attellent à la tâche et le couperet tombe. Montherlant est tenu à l’écart de l’élagage. Quand il arrive au théâtre, vers 18h, il est mis devant le fait accompli. Les murs de la Comédie-Française résonnent encore de ses éclats de voix. Certes il reconnaît volontiers que son texte est trop littérairement bavard, il est prêt à trancher dans le vif, mais au moins qu’on ait la courtoisie de le consulter. Partant en claquant la porte du bureau, il croise Mme Vaudoyer dans l’escalier et la bouscule sans excuses.

La nuit portant toujours conseil, le lendemain, l’administrateur et l’auteur s’accordent pour jouer à bureau fermé la scène de la réconciliation et l’affaire est oubliée.

La pièce prend alors son rythme de croisière et remporte un beau succès auprès du public. Les femmes surtout apprécient le spectacle. Elles s’identifient soit à l’Infante, héroïne courageuse, intelligente, volontaire, soit à Inès, l’amoureuse, lumineuse de générosité. Parfois un applaudissement isolé trouble le silence de la salle attentive, il provient d’un spectateur à l’affût du moindre petit semblant d’allusion politique. Un soir, la réplique du Roi Ferrante: « Ah! quand je vois ce peuple d’adorants hébétés, il m’arrive de trouver que le respect est un sentiment horrible » déclenche l’enthousiasme d’un jeune résistant qui croit l’auteur anti-pétainiste !…. « Où est-il aller chercher cela ? » se demande Montherlant accablé.

En dépit du succès commercial de La Reine morte, la pièce s’arrête au soir de la centième représentation pour laisser la scène à la création du Soulier de satin de Paul Claudel.

En avril 1941, Montherlant, qui avait entrepris la rédaction d’un roman de deux cents pages concernant les rapports d’un homme et de son fils de douze ans, renonce à le faire publier dans son intégralité par crainte d’être identifié au père. Il tire de son manuscrit une courte nouvelle intitulée Plus que le Sang et la donne à Drieu la Rochelle pour paraître dans la revue N.R.F. L’idée lui vient ensuite de reprendre le sujet et d’en faire une pièce.

Lors des représentations de La Reine morte, Montherlant avait découvert, dans le rôle du page, Michel François, un jeune comédien de quatorze ans, au talent exceptionnel. Il lui confie le personnage du fils, Gillou et à Henri Rollan le rôle du père. Montherlant ne se leurre guère lors des répétitions : « Cette charge, contre le Français moyen, jouée devant une salle de Français moyens, a grande chance de tomber à plat ». En fait, la pièce remporte un beau succès. Sa carrière très honorable n’est interrompue qu’au début de l’été 1944 pour cause d’alertes et de bombardements…

Saisi par le démon du théâtre, Montherlant se lance dans la première version de deux de ses plus grandes œuvres, Port Royal et Malatesta.

(5) et (6) Solstice de Juin

6. Mise en quarantaine

Lors des événements d’août 1944 Montherlant a quelques bonnes raisons de s’inquiéter. Non engagé dans la voie glorieuse de la Résistance ou n’ayant pas eu la sagesse du silence, il savait qu’il paierait Le Solstice de juin. Quoique censuré par la Kommandantur, l’ouvrage pèsera lourd dans la balance… Et pourtant Montherlant peut témoigner de son loyalisme : « J’ai refusé à des Allemands l’autorisation d’éditer un livre de moi Mors et Vita parce qu’ils voulaient supprimer une de mes nouvelles, Un petit Juif à la Guerre. Le 14 mai 1944, la Gestapo est venue perquisitionner chez moi. Des officiers allemands m’interrogent. Mes tiroirs sont fouillés pour la forme d’ailleurs… ». Mais c’est sans compter sans l’envie et la jalousie de quelques confrères…

Lors de la semaine de la Libération, Montherlant déserte son appartement du quai Voltaire pour éviter de se trouver « à la merci d’un fou ». Il se rend dans l’un ou l’autre de ses «aimoirs», là même où il a l’habitude de rencontrer ses jeunes conquêtes. En réalité nul n’en voulait à sa personne, mais à son talent.

Le 4 septembre le Comité national des Écrivains demande au Gouvernement provisoire de punir la complicité des écrivains collaborateurs. Le 9 septembre, une liste est publiée dans la presse comprenant les noms de Robert Brasillach, Céline, Jacques Chardonne, Jean Giono, Marcel Jouhandeau, Charles Maurras, Paul Morand et Henry de Montherlant.

Fin septembre 1944, la Direction Générale des Services Spéciaux du 2ème bureau examine le dossier Montherlant et conclut l’affaire sans suite. En février 1945, après avoir entendu l’auteur, la Commission d’Épuration de la Société des Gens de Lettres ne retient aucune charge contre lui et en mai, l’affaire est classée.

En dépit de cette décision, les membres du bureau du C.N.L. souhaitent que « l’intéressé » se dédouane en signant une déclaration de «regrets» quant à ses erreurs. On lui reproche toujours d’avoir écrit des articles dans la Nouvelle Revue Française (nouvelle mouture), Paris-Soir ou La Gerbe. Bien naturellement, Montherlant refuse et, en grand seigneur, s’impose à lui-même trois années de silence pendant lesquelles il ne sera ni joué, ni édité. Mieux, il quitte alors la France pour un séjour de quelques mois à Rome.

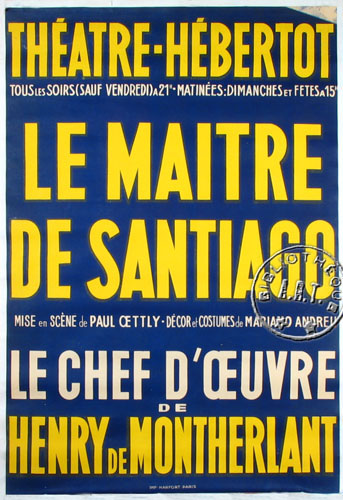

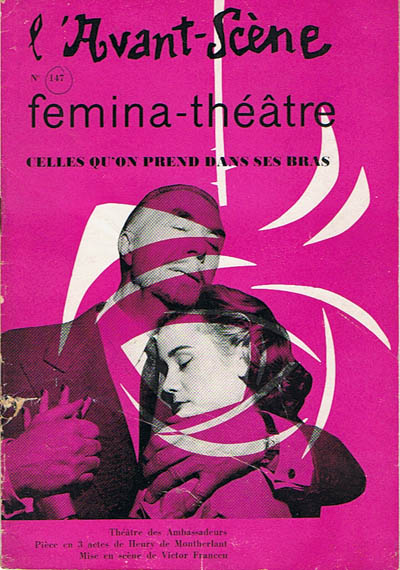

Edition originale du Maître de Santiago

En mai 1947, sa quarantaine terminée, Montherlant confie aux éditions Gallimard une nouvelle pièce Le Maître de Santiago. Le sujet lui avait été inspiré par l’article d’un historien madrilène révélant l’hostilité de certains Espagnols après la découverte de l’Amérique, jugée désastreuse pour le pays. La sortie du livre suscite bien des remous. Le Maître de Santiago a le don de mécontenter l’ensemble de la politique française. Tandis que la droite relève avec fracas les allusions sévères à la France d’alors, la gauche note une hostilité envers l’Amérique. Par contre le P.C se félicite des jugements exprimés sur le colonialisme qui sont à peu près voisins des siens.

7. Un auteur dérangeant

Jacques Hébertot, directeur de théâtre audacieux et volontaire veut ignorer toutes ces réactions outrancières. Il lui importe peu que la pièce soit dite « de circonstances » si c’est une grande œuvre! Et c’en est une. Elle raconte l’aventure d’un gentilhomme castillant du XVIème siècle, le chevalier de Santiago. Chrétien intransigeant et mystique, dévoré par une foi incandescente, il refuse ce qu’il croît être l’esprit de décadence espagnole. Il se retire dans un couvent, en y entraînant sa fille de dix-huit ans. Julien Green est sous le charme: «…( un) chef d’œuvre étrange, écouté, dans le plus profond silence, par un public qui a oublié d’applaudir pendant quelques secondes d’étonnement ! »

Au soir de la première représentation le régisseur relève treize fois le rideau. La pièce est affichée huit cent fois au Théâtre Hébertot. Quand elle sera reprise à la Comédie-Française en 1958, la guerre d’Algérie battra son plein, Montherlant acceptera alors de couper la réplique dangereuse : « Les colonies sont faites pour être perdues, elles naissent avec la croix noire au front ! ».

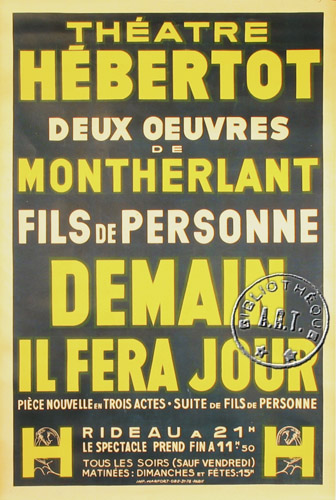

Faisant suite au Maître de Santiago, Jacques Hébertot met en répétition Demain il fera jour qu’accompagne sur l’affiche une reprise de Fils de personne. La nouvelle pièce se passe en 1949 et reprend les personnages de Georges Carrion, Gillou et Marie là où il les avait abandonnés en 1943. L’idée en est venue à Montherlant, lors d’un dîner « chez des personnes qui avaient été notoirement des collaborateurs (économiques) et qui, à la Libération, avaient eu quelques soucis. À table se trouvaient le fils et la fille de la maison à qui nul n’adressait la parole et qui ne prononcèrent pas un mot. Quand on se leva, je vis le jeune homme qui boitillait. Notre hôte parut alors se rappeler son existence : « Je ne sais pas dit-il si je vous ai présenté mon fils? » Il désigna la jambe infirme: « Il a été parachuté trois fois par les Anglais ». (7)

Une fois encore, Montherlant provoque le public, en le grattant là où cela fait mal. Le sujet de la pièce est pour le moins pénible et dérangeant. Qu’un père se soit servi du sacrifice de son fils pour se dédouaner au moment de la Libération, c’est rappeler à bien des spectateurs des moments embarrassants qu’ils préfèrent oublier. Il est évident que le spectacle peut ne pas plaire… Après trente représentations, dans une salle à moitié vide, Jacques Hébertot arrête le spectacle et s’empresse de reprendre pour une durée illimitée Le Maître de Santiago.

Le 20 octobre 1950, le rideau du théâtre de la Madeleine se lève sur un somptueux décor signé Georges Wakhevitch. Nous sommes dans le bureau-salle d’exposition du riche antiquaire parisien Ravier. Dès la première réplique le personnage s’impose: « Écoutez-moi: mon pouvoir est immense. Mon nom est connu dans le monde entier; tous les grands musées du monde ont quelque chose qu’ils ont acheté chez moi… ». Face à lui une dessinatrice de 18 ans est venue proposer des croquis de motifs décoratifs. Ravier, 58 ans, tombe tout naturellement sous le charme de la pureté, de la fraîcheur, du charme de la jeune Christine… Elle se sent mal à l’aise, elle juge ces avances déplacées: « Le regard d’un homme qui vous aime sans cesse, posé sur vous, c’est quelque chose d’horrible ». Avant de rencontrer Christine, Ravier vivait seul, Son métier emplissait sa vie. Depuis quelques années, il avait une collaboratrice efficace et compétente, Melle Andriot, la soixantaine aux cheveux blancs. Leur entente a toujours été courtoise et sans histoire. Pourtant, Melle Andriot garde caché en son âme un amour fou et sans espoir pour son patron. L’arrivée de Christine et les confidences amoureuses de Ravier lui transpercent le coeur. Pour qui a lu la série des Jeunes Filles, ce drame intime, au titre évocateur : Celle qu’on prend dans ses bras en est comme l’épilogue. Quinze ans ont passé entre le roman et la pièce. L’auteur, à l’instar de son personnage, subit les premières attaques de l’âge et tandis que Ravier rend ses rides responsables de son échec amoureux, Montherlant a recours à la chirurgie esthétique.

En dépit de la notoriété et du talent de Gaby Morlay et de Victor Francen, la pièce est un échec. Le public ne pardonne pas à Montherlant son mépris de la femme et les traitements qu’il lui fait subir. : « J’ignore s’il y a des spectateurs qui sont touchés par l’élément pathétique des pièces que j’écris… Fermés à l’humain, irréductiblement, ils poussent du pied mon œuvre. Souvent ils ont craché dessus ».

Depuis plus de six ans dort dans les tiroirs de Montherlant le manuscrit d’un drame historique : Malatesta. La pièce est très coûteuse à monter. Les quarante acteurs et figurants en costumes d’époque, les trois décors somptueux, épouvantent les directeurs de théâtres. Il faut un casse-cou pour prendre le risque. Seul Jean-Louis Barrault répond «présent». La lecture du manuscrit, édité par Gallimard l’enthousiaste. Recréer sur scène l’ambiance de la Renaissance italienne, pleine à la fois de richesse et de sensualité, passionne le metteur en scène, interpréter le personnage du condottiere fascine le comédien, Jean-Louis Barrault est comblé. À la fois chef de guerre, délicat poète, mécène, coureur de jupons, pervers, rusé, assassin, Sigismond Malatesta, seigneur de Rimini est un tissu de contradictions. Il va jusqu’à projeter l’assassinat du pape, mais que la niche de son chien soit en plein soleil le voici qui s’attendrit sur la pauvre bête assoiffée. Il est si persuadé de sa supériorité qu’il en devient confiant et naïf : on ne le trompe pas lui. Quel beau rôle, ce patchwork d’antinomies ! L’auteur justifia son texte : « Tout ce qu’on trouvera d’impossible dans mon personnage lui est attribué par la chronique ».(8)

Le soir de la première de gala, l’ambiance du théâtre Marigny est à la nervosité. Le précédent spectacle La Répétition ou l’Amour puni de Jean Anouilh avait reçu un accueil glacial de la part des invités officiels. (9) Jean-Louis Barrault en conçoit encore une certaine aigreur et décide que dorénavant le public payant sera mêlé aux invités jaloux et de mauvaise foi,. Cette innovation n’est pas du goût de la direction du théâtre, d’où cette crispation ressentie à tous les étages des coulisses et des loges du Théâtre Marigny.

Montherlant en complet bleu foncé, vit des minutes d’angoisse. Dès l’ouverture du rideau, il va, il vient dans les couloirs, épiant la scène par les portes entrebaillées de la salle et finit par s’asseoir sur un strapontin au dernier rang d’une baignoire.

La pièce se termine sur un bon score : onze rappels pour le Gala de première, c’est satisfaisant. Heureux et soulagés, l’auteur et les comédiens peuvent sabler le champagne. Toutefois les critiques qui paraîtront le lendemain seront mitigées.

Aux premiers jours de novembre 1951 parait en librairie La Ville dont le prince est un enfant, ouvrage que l’on attendait depuis des mois. La presse, la radio l’avaient annoncé comme un événement littéraire de première importance. Le sujet en est scabreux. Dans un collège religieux un adolescent de 17 ans s’est épris d’un camarade de trois ans son cadet. Avant que le scandale n’éclabousse le collège, le supérieur renvoie les deux élèves non pour leur seule relation intime mais aussi et surtout parce que le plus jeune est un objet de tentation pour un surveillant en soutane…

Dès la sortie du livre, l’écrivain chrétien Daniel-Rops termine un long article dans l’Aurore du 7 novembre par cette phrase capitale: « Il faudra certainement être profondément catholique pour accepter cette pièce et en entendre toutes les véritables résonances. Mais ma conviction quant à moi est faite : ne la jugeront scandaleuse que les pharisiens ».

Il est évident qu’en écrivant cet ouvrage Montherlant ne désire pas le voir joué sur scène. Quels jeunes comédiens pourraient incarner le couple d’adolescents amoureux que Lui et Philippe avait formé ? Quelle résonance vraie, ces enfants pourraient-ils donner aux dialogues ? Apparemment aucune. Cette pièce est une œuvre littéraire, réservée à la seule lecture, point final.

Le 3 décembre Pierre-Aymé Touchard, administrateur de la Comédie-Française, téléphone à Montherlant et l’informe que le Comité, à l’unanimité moins une voix, a donné son accord pour que soit montée la pièce et il ajoute : « Si c’est une aventure, je suis prêt à y risquer ma situation ! » Fort honoré par cette proposition, Montherlant demande un délai avant de se décider. Il s’adresse alors à Mgr. Feltin, archevêque de Paris, pour prendre son avis. La réponse ne se fait pas attendre. Le cardinal loue la pièce écrite « avec tact et respect » mais « dans les circonstances présentes, déconseille les représentations. » (10)

En 1955, après le succès d’une nouvelle pièce : Port Royal, jouée à la Comédie Française dans une mise en scène de Jean Meyer, Montherlant se laisse enfin convaincre par ce dernier et lui confie le manuscrit de La Ville… pour être jouée au Théâtre Saint-Georges. Au cours des auditions, les comédiens en herbe se montrent décevants, le projet est abandonné. Néanmoins, Jean Meyer s’accroche et grâce à sa ténacité, le 8 décembre 1967, sur la scène du petit Théâtre Michel, a lieu enfin la première représentation de La Ville dont le Prince est un Enfant. La pièce est reçue avec beaucoup de ferveur et d’émotion par un public conquis avant même le lever de rideau.

En 1953, Henry de Montherlant atteint sa cinquante neuvième année, l’âge des bilans, des retours en arrière. Il se revoit jeune écrivain passionné par les problèmes religieux. Adepte inconditionnel du jansénisme, il se rappelle ses lectures de Pascal et d’Arnauld, il n’a pas oublié Le Port-Royal de Sainte-Beuve ni son émotion devant une maquette représentant la cellule d’une sœur Visitandine – maquette exécutée par des religieuses et retrouvée chez un antiquaire. Il recherche un de ses vieux manuscrits écrit en 1940, relatant le drame janséniste qu’il avait gardé secret : « Si je ne montrai pas à Vaudoyer le premier Port-Royal ce fut surtout parce que le sujet, avec ses histoires de police, de perquisitions, d’emprisonnement eut paru aux Allemands plein d’allusions à la situation d’alors et ils eussent interdit la pièce ».

Solitaire qui ne se mêle au monde que par nécessité, Montherlant se sent proche des êtres qui choisissent le recueillement et le silence. C’est avec un grand bonheur qu’il retravaille à l’ancienne version de son oeuvre, programmée à l’Odéon Comédie-Française à partie du 8 décembre 1954. L’action se déroule dans le parloir de l’abbaye en août 1664. Devant le refus d’abdiquer leur foi janséniste, certaines des religieuses de Port-Royal sont expulsées du couvent par l’Archevêque de Paris. Le rideau tombe sur cette dernière réplique: « La vérité de Dieu demeurera éternellement et délivrera tous ceux qui veulent n’être sauvés que par elle ! » Chaque soir, lors des rappels, les comédiennes voient certains spectateurs se signer avant d’applaudir.

Les deux spectacles suivants, Brocéliande, joué au Théâtre Français à partir du 24 octobre 1956, et La Mort qui fait le trottoir ou Don Juan monté à l’Athénée le 4 novembre 1958, n’ajouteront rien à la gloire de Montherlant. Dans les deux cas, l’auteur s’essaye au comique, mais cela n’est pas son registre. La farce ou la parodie exigent une sorte d’humour et de malice qui lui faisaient défaut.

Grâce à sa nouvelle œuvre, Le Cardinal d’Espagne, Montherlant croit de nouveau au succès. La première représentation a lieu le 18 décembre 1960 sur la scène de la Comédie-Française. L’action se passe à Madrid en l’an de grâce 1517. Elle met en scène le vieux cardinal Francisco Ximenez de Cisneros, grand Inquisiteur de Castille. Le personnage se trompe sur lui-même en se surévaluant. Autour de lui, s’agitent son petit neveu Luis Cardona, traître, envieux et rancuneux ainsi que la Reine Jeanne, dont la sagesse profonde se transforma très vite en démence incurable et lui valut le surnom de Jeanne la Folle. Les spectateurs applaudissent. L’auteur et les acteurs peuvent se réjouir… Mais, au soir de la vingt-septième représentation, de futurs normaliens organisent un chahut à la Comédie-Française. Le théâtre fait appel à la police. Quatre-vingts étudiants sont conduits au commissariat du quartier. Ils déclarent vouloir protester contre la pièce « poussiéreuse, académique, exécrable … ».

Poussiéreux, académique, exécrable… seraient-ils les adjectifs qui accompagneront désormais le nom de Montherlant, nommé à l’Académie française le 24 mars ? Dieu sait pourtant si le nouvel élu a renâclé avant d’accepter cette charge. Il a fallu beaucoup de patience et de concessions du Secrétaire général, Maurice Genevoix, pour que Montherlant, après avoir déclaré officiellement à la presse: « Je ne suis pas et ne serai jamais candidat à l’Académie française », accepte de revêtir l’habit vert. Il est vrai qu’on l’a exempté des visites préliminaires aux autres membres, démarches officielles qu’il trouve humiliantes.

(7) Montherlant sans masque Pierre Sipriot Editions Robert Laffont 1982

(8) Montherlant finit sa pièce sur l’empoisonnement de Malatesta. Dans la réalité, ce dernier mourra vieux et dans son lit

(9) Par la suite la pièce connut un grand succès de la part du public payant

(10) L’Assemblée nationale venait de ratifier les lois proposées par André Marie et M. Béranger qui accordaient l’extension des bourses d’Etat aux élèves des écoles libres. Les débats avaient déclenché de violentes protestations.

8. Un exil volontaire

Cinq ans se passent pendant lesquels Montherlant se sent de plus en plus las du monde. Ses journées s’étiolent dans une solitude acceptée et voulue. Il fait de longues promenades dans les jardins de Paris, prend ses repas dans un petit restaurant de la rue du Bac.

De retour chez lui, il s’adonne à la lecture et la correction de ses petits carnets. Il revoit ses notes anciennes. L’une, entre autres, datée du 6 février 1934, attire son attention : il vivait alors en Algérie, passant des journées sans nouvelle, sans journal. Ainsi ignora-t-il cette manifestation parmi les plus sanglantes de la Troisième République. Ce souvenir historique mêlé aux événements d’alors que vivent les Français en Algérie depuis sept ans projette Montherlant vers un nouveau sujet. Il choisit l’époque romaine et met en scène les deux rivaux César et Pompée. La pièce se termine sur le suicide de Caius Acilius, un des plus proches capitaines de César. Fait prisonnier puis gracié par Pompée, le vaincu se donne la mort. Il ne se tue pas pour avoir reçu sa grâce d’un rebelle mais par refus de devoir sa vie à quelqu’un qu’il méprise. Ainsi naîtra La Guerre civile. Le manuscrit achevé, Montherlant le confie à Pierre Dux, alors codirecteur du théâtre de l’Œuvre. Le soir de la répétition générale, Montherlant, victime d’une congestion pulmonaire, est alité avec 39° de fièvre. Il demande expressément qu’on ne le dérange sous aucun prétexte. Succès ou revers, peu lui importe. A l’entr’acte, Pierre Dux et Pierre Fresnay, sentant un frémissement du public annonciateur de succès, s’interrogent : « Doit-on lerassurer ? ». Finalement ils ne téléphonent pas.

La carrière d’auteur dramatique s’achève pour Montherlant avec la dernière représentation de La Guerre civile.

L’écrivain produit encore trois essais : Va jouer avec cette poussière, publié en 1966 puis Tous feux éteints et La Marée du soir qui paraîtront après son décès.

Au fur et à mesure des jours qui passent la santé de Montherlant se dégrade sans espoir de rémission. Une insolation lui a laissé de graves séquelles entraînant des vertiges et des pertes de mémoire. Il voit de plus en plus mal. Son spécialiste est formel, il devient aveugle…

Cette déchéance humiliante, il ne la supporte pas.

Il met fin à ses jours.

9. Quelques pièces

FILS DE PERSONNE

Analyse

Nous sommes en 1941. Prisonnier évadé, l’avocat parisien, Georges Carrion, s’est réfugié sur la Côte d’Azur. Il a retrouvé une ancienne maîtresse Marie accompagnée de Gillou, 13 ans, leur fils. Georges leur propose l’hospitalité. Il s’attache à Gillou. La cohabitation avec Marie est invivable. Elle veut retourner à Paris avec l’adolescent. Carrion refuse, il veut garder son fils. L’enfant ne sait vers qui se diriger. Cette hésitation, preuve d’un caractère veule, déçoit Carrion et au moment où son fils va le choisir, il le rejette.

Critiques

« Georges sacrifie son fils – car toute cette histoire n’est qu’un assassinat moral – en manière de représailles contre sa propre incapacité de vivre ».

(´M. Albrecht Buesche Parizer Zeitung )

« On entend toujours parler de la cruauté, de l’inhumanité de Montherlant. Mais attention: cette cruauté, qui existe, ne vient jamais d’un défaut de sensibilité, elle vient toujours de la volonté qui, mue par l’intelligence, intervient sur la sensibilité pour la paralyser localement et momentanément. Ici aussi , dans « Fils de Personne », une décision de l’intelligence met en mouvement la cruauté ».

(M. Rolf de Wuyters)

« La pièce magnifiquement décharnée de M. Henry de Montherlant prend ses racines dans le temps présent. elle y puise sa sève la plus âcre et la plus généreuse. Montant d’un sol pourri, elle pousse sans un noeud, sans un coude, ses quatre branches desséchées vers le zénith d’un ciel impitoyable et pur. Nietzsche avait médité sur l’origine de la tragédie; on dirait qu’il est revenu accomplir en plein XXème siècle, la forme tragique. Fils de Personne est bien une tragédie, où les dieux sont intégrés à la nature humaine, où la fatalité est une puissance de l’âme, son exigence la plus haute et la plus dangereuse.»

H-R Lenormand Panorama

« Fils de Personne n’est pas, essentiellement, une comédie de caractère. Il se peut que Georges soit un Alceste sans le savoir un « misogyne atrabilaire », emporté, excessif et qui parfois frôle l’odieux et d’autres fois le ridicule. Qu’est-ce que ça fait ? (…) C’est à tout le monde que Montherlant prétend faire la leçon. Et qu’il la fait sans ménagement. C’est toujours la même croisade qu’il poursuit dans ses romans ou ses essais divers, contre la médiocrité et la veulerie ambiantes. Etes-vous pour ou contre ? C’est la seule question. je ne veux plus voir Gillou, ni Marie, ni même Georges. Je veux voir seulement d’un côté une foule assise, tout un public, toute une société « abâtardie et molle », hé oui, nos pharisiens, nos resquilleurs, nos combinards, nos bourgeois flanqués de leurs bourgeoises nos midinettes avec leurs midinets, nos acheteurs de billets de la Loterie Nationale, nos liseurs de magazines, nos joueurs de belote, nos amateurs de Milton, de Tino Rossi et de pernod pour Arthur ; tout le magma, enfin, de notre décadence. Et de l’autre côté, en face Montherlant, lui seul, comme l’homme à cheval de Drieu La Rochelle – à cheval sur d’exorbitants principes – qui fouaille de là-haut, à pleine cravache dans le tas… J’avoue que pour ma part j’applaudis des deux mains, en attendant mieux ».

Claude Jamet, Images mêlées édition 1948

DEMAIN IL FERA JOUR

Analyse

Nous sommes en juin 1944. Georges est rentré à Paris. Il a repris ses occupations. Il revoit Marie et Gillou. À dix-sept ans l’adolescent rêve de s’engager dans un réseau de la Résistance. Son père cherche à l’en dissuader jusqu’au jour où il reçoit une lettre de menace. Peu ou prou collaborateur, Georges se sent en danger de dénonciation. Pour se dédouaner, il encourage son fils à rejoindre le rang des combattants. À la première escarmouche, Gillou est tué.

Critiques

« Demain il fera Jour » nous ramène à la plus sordide anecdote. Savez-vous pourquoi l’avocat Georges Carrion était un si mauvais père ? C’est qu’il portait en lui l’âme d’un futur collaborateur (…) « M. de Montherlant ,pourquoi salir, gratuitement, l’un de vos anciens personnages ? Il n’y avait point de nécessité, au sens exigeant du mot, à ce que le Carrion de Cannes dur, orgueilleux, abusé, mais intègre, devint le lâche abject que vous nous montrez aujourd’hui. incapable d’aimer les hommes, l’êtes-vous aussi d’aimer vos personnages?»

Francis Ambrière Opéra 18 juin 1949

« C’est le droit d’un écrivain d’écrire contre les êtres qu’il crée tout ce qu’il veut, de les déshonorer s’il lui plait. L’entreprise est sans danger. Je ne vois pas qu’on ait là-dessus à évoquer la chevalerie errante… »

« Demain il fera Jour baigne dans une lumière blafarde des matins d’exécution (…) »Demain il fera Jour est malaisé à défendre.»

Gustave Joly L’Aurore 22mai 1949

« Je me souviens d’un entretien que nous eûmes, Montherlant et moi après la première représentation de « Demain il fera Jour ». Il me parla de cette lette P (initiale du mot Peur) qu’il voyait inscrite sur le front de maints spectateurs, de celui-ci de celui-là et encore de celui-là tandis qu’ils écoutaient les répliques de la pièce. Je fis remarquer à Montherlant que si les collaborateurs étaient gênés en voyant agir Georges, bien des résistants durent être gênés en écoutant Gillou, car la fraîcheur de ses illusions, comparée à ce que le temps les aurait fait devenir dut leur donner plus d’un sentiment mélancolique et amer des rêves perdus…On assure que la réplique de Gillou : « Et après cela les Français seront entre eux et ils referont la France » provoquait bien souvent des ’’mouvements divers ’’. Quel spectateur ne songeait en sortant que la mort préservait peut – être Gillou ,après quatre ans de Libération, de devenir ce qu’était devenu son père après quatre ans d’Occupation.»

Michel de Saint-Pierre (11) Montherlant, Bourreau de lui même Éditions Gallimard novembre 1949

MALATESTA

Analyse

Le drame commence le jour où Sigismond Malatesta, seigneur de Rimini, apprend que le pape Paul II a des vues sur ses propres terres. Malatesta réagit avec violence et charge son homme de confiance, l’écrivain Porcellio de se rendre à Rome pour assassiner le Saint Père. Porcellio juge la mission bien périlleuse et persuade habilement Malatesta qu’une action aussi glorieuse ne saurait être accomplie que par le prince lui même. Malatesta se laisse convaincre et part pour le Vatican, un poignard caché sous son pourpoint. Averti des intentions de son visiteur le pape refuse de le recevoir en audience privée et le retient prisonnier. C’est Isotta, l’épouse aimante et fidèle de Malatesta qui viendra implorer sa grâce auprès de Paul II. De retour à Rimini, Malatesta se livre à nouveau à sa vie de plaisirs et de débauche en s’éprenant d’une adolescente de treize ans . Porcellio, ne supportant plus son état de subalterne face à ce maître méprisable, l’ empoisonne .

Critiques

« Je suis persuadé que si Malatesta avait été d’un autre que d’Henry de Montherlant, on lui aurait fait un tout autre accueil, tellement plus favorable, tellement plus équitable, mais c’est là le cas où la personnalité de l’auteur et le fait que « les gens » reprochent à l’homme de s’être conduit comme ci ou comme ça, cause à l’homme un tort considérable ».

Jean-Jacques Gautier Le Figaro

« Tragédie de l’aveuglement où chaque personnage vit avec un bandeau sur les yeux. Le contact ne s’est pas établi entre la scène et le public, Malatesta ne vivant pas. Il est impossible en toute honnêteté, et non par crainte des foudres de M. de Montherlant, d’affirmer que si le personnage ne s’est pas visiblement « animé » l’auteur seul en est responsable. Mais je sais que parfois c’est le public qui refuse la vie à un personnage et que Malatesta peut, un beau soir, se mettre à filer comme un voilier prend le vent. Ce Malatesta, héros de la pièce, il faudrait qu’on puisse le rejeter avec violence ou s’attacher à lui. Hélas ! on reste spectateur et son malheur « qu’il va chercher en dehors de son destin » par aveuglement, par absurde entêtement, n’émeut pas ». Montherlant définit sa pièce, son héros : « Malatesta ? Un type comme moi qu’on accuse de tout ».. Que les simples d’esprit se jettent sur cet ouvrage pour en ramener triomphalement les allusions à l’actualité, laissons-les faire.. ».

Max Favalelli Paris Presse 23 décembre 1950

« Une œuvre d’art est toujours une confession de son auteur, même lorsqu’il parle de la pluie et du beau temps. Que dire alors de l’œuvre de M.de Montherlant qui ne parle jamais que de lui même ? : « Si je ne me regardais pas vivre, pourquoi vivrais-je ? » dit son Malatesta (…) Le langage est beau au sens olympique du mot. Mais on s’en rend mieux compte à la lecture qu’à la scène. Peut être le texte est-il trop nourri pour la scène et le spectateur n’est guère capable de saisir cette série ininterrompue de balles qui lui arrivent dessus. D’autre part, un drame doit, coûte que coûte forcer l’attention du spectateur comme un enfant que l’on fait tenir tranquille pendant la photographier: « Regarde le petit oiseau qui va sortir! ». Or la pièce manque totalement de cette attente du petit oiseau ».

Elsa Triolet Les Lettres Françaises 28 décembre 1950

LA GUERRE CIVILE

Analyse

Depuis dix-huit mois, César a passé le Rubicond. Pompée, battu plusieurs fois, a fait retraite. Après avoir traversé l’Adriatique, il s’est fixé à Dyrrachium. César, après avoir occupé l’Italie, est venu rejoindre son adversaire. Il y a quatre mois que les deux camps sont face à face, sans engagement sérieux.

Critiques

« Après des jours et des jours de théâtre plat, ingrat, désertique, de théâtre prudent, respectueux, immobile, on prend un plaisir fou à écouter Henry de Montherlant. Je tiens au mot folie. La Guerre civile est une de ces pièces extravagantes et bavardes qu’on ne se lasse pas d’entendre. Et que l’on aime justement parce qu’elles sont extravagantes et bavardes, c’est-à-dire téméraire. Ce monde qui meurt, c’est celui dans lequel vivait Caton, dans lequel vit Montherlant. Caton savait que ce monde ne valait rien, Montherlant le sait aussi. Mais il sait également que le présent n’a rien à attendre de l’avenir, que tout est pourri, que tout est truqué, que seule la mort joue franc jeu. Ces vérités sont assénées dans une langue superbe, parfois redondante mais d’une attaque, d’une insolence, d’un éclat qui balaie toutes les réticences ».

Pierre Marcabru Paris-Presse 28 janvier 1965

« Quiconque a traduit le De viris illustribus urbis Romae, surtout s’il a pratiqué un peu Plutarque et Corneille sera sensible à cette pièce. Cela sent bon les souvenirs d’école et à partir d’un certain âge, cette odeur n’est pas déplaisante. Si, de surcroît, on a du goût pour le nihilisme sentencieux d’un vieil homme amer et morose et sans doute sincère pour la fascination morbide du néant et sa rumination funèbre, on sera comblé ».

Gilles Sandier Arts 3 février 1965

« Ce drame est celui de Montherlant. Et j’entends bien que depuis le temps que vous le lisez, vous commencez à savoir par cœur ce qu’il va vous dire sur les hommes, sur la bêtise de la jeunesse, que vous savez qu’il va s’attendrir sur lui-même, qu’il peut se suicider à tout moment, etc… De plus comme Montherlant parle par la bouche de deux personnages, Caton et Pompée – ils disent d’ailleurs à peu près la même chose – c’est vraiment à une confession-plaidoirie que vous avez droit . Et je pense que vous en êtes las… Mais Montherlant aussi est las de dire toujours les mêmes choses et c’est par cette lassitude qu’il émeut. Malgré le peu de vertus théâtrales de La Guerre Civile, le monologue final de Pompée est un grand moment de théâtre. H.de Montherlant s’y résume et s’y déchire. Le cabotinage est évident. Mais il ne se cache pas d’être cabotin et c’est très fort… »

Guy Dumur Le Nouvel Observateur 4 février 1962

(11) Ecrivain, neveu de Montherlant.

10. Œuvres dramatiques

1914 – 1929 L’Exil Une représentation par une troupe d’amateurs en 1960

1936 Pasiphaé décembre – Théâtre Pigalle

1942 La Reine morte – décembre – Comédie-Française

1943 Fils de personne – décembre – Théâtre Saint-Georges

1943 Un incompris – décembre – Théâtre Saint-Georges

1948 Le Maître de Santiago – janvier – Théâtre Hébertot

1949 Demain il fera jour – mai – Théâtre Hébertot

1950 Celles qu’on prend dans ses bras – octobre – Théâtre des Ambassadeurs

1950 Malatesta – décembre – Théâtre Marigny ( pièce écrite en 1943 )

1953 La Ville dont le prince est un enfant – représentations par le Groupement d’études ‘’ Belles-Lettres’’ en Suisse

1954 Port-Royal – décembre – Comédie-Française

1956 Brocéliande– octobre – Comédie-Française

1958 La Mort qui fait le trottoir ( Don Juan ) – novembre – Théâtre de l’Athénée

1960 Le Cardinal d’Espagne – décembre – Comédie-Française

1963 L’Embroc – adaptation à la scène du dialogue de Les Onze devant la porte dorée (extrait des Olympiques 1924)

1965 La Guerre civile – janvier – Théâtre de l’Œuvre

1967 La Ville dont le prince est un enfant ( reprise à Paris ) – décembre Théâtre Michel

10. Extrait : La Reine morte

Don Ferrante, roi du Portugal, a décidé de marier son fils, Don Pedro, à l’Infante d’Espagne. Don Pedro refuse cette union par amour pour Dona Inès. Don Ferrante vient de convoquer la jeune femme pour lui intimer l’ordre de renoncer officiellement à son fils. Dona Inès confesse alors la passion irrésistible qui unit les deux amants.

…

Ferrante : II y a longtemps de tout cela ?

Inès : II y aura deux ans le treize août. Depuis deux ans, nous avons vécu dans le même songe. Où qu’il soit, Je me tourne vers lui, comme le serpent tourne toujours la tête dans la direction de son enchanteur. D’autres femmes rêvent de ce qu’elles n’ont pas; moi, je rêve de ce que t’ai. Et pas une seule fois je n’ai voulu quelque chose qui ne fût à son profit. Et pas un jour je n’ai manqué de lui dire en moi-même : « Que Dieu bénisse le bonheur que vous m’avez donné ! »

Ferrante : Ces sentiments vont faciliter ma tâche : je suis chez moi partout où il y a de la gravité. Et ce serait péché de vouloir diminuer l’image que vous vous faites du Prince, encore que, selon moi, elle soit un peu embellie. Selon moi, le Prince est… comment dire ? le Prince est une eau peu profonde. Péché aussi de vous dire trop comment je me représente ce que les hommes et les femmes appellent amour, qui est d’aller dans des maisons noires au fond d’alcôves plus tristes qu’eux-mêmes, pour s’y mêler en silence comme les ombres. Non, laissons cela, et venons au cœur de mon souci. Je ne vous demande pas de rompre avec don Pedro. Je vous demande d’user de votre pouvoir sur lui pour qu’il accepte un mariage dont dépend le sort du royaume. Cela peut vous être dur, mais il le faut. Je n’ai pas à vous en déduire les raisons : le mariage du Prince est une conjoncture à laquelle, depuis deux ans, vous avez eu tout le loisir de vous préparer.

Inès : Hélas ! Seigneur, vous me demandez l’impossible.

Ferrante : Dona Inès, je suis prêt à donner aux sentiments humains la part qui leur est due. Mais non davantage. Encore une fois, ne me forcez pas à vous soutenir le point de vue de l’État, qui serait fastidieux pour vous. (La menant vers la fenêtre) Regardez : la route, la carriole avec sa mule, les porteurs d’olives, — c’est moi qui maintiens tout cela. J’ai ma couronne, j’ai ma terre, j’ai ce peuple que Dieu m’a confié, j’ai des centaines et des centaines de milliers de corps et d’âmes. Je suis comme un grand arbre qui doit faire de l’ombre à des centaines de milliers d’êtres. Et tout cela demande que ce mariage se fasse, qui sert merveilleusement ma politique. Don Pedro a eu un non brutal, et il a eu la folie de le dire même à l’Infante. Mais ce n’est là qu’un premier mouvement, sur lequel je veux qu’il revienne. À vous de l’y aider. Vous n’avez pas à prendre ombrage de ses sentiments pour l’Infante : entre eux, il n’est pas question d’amour. Et vous satisferez votre roi, qui incline vers la tombe, et a besoin que ses affaires soient en ordre. Faites-le donc, sous peine de mon déplaisir, et vous souvenant que toute adhésion qu’on me donne agrandit celui qui me la donne.

Inès : Seigneur, le voudrais-je, je ne pourrais dénouer ce que Dieu a noué.

Ferrante : Je ne comprends pas.

Inès : II y a près d’une année, en grand secret, à Bragance, l’évêque de Guarda…

Ferrante : Quoi?

Inès : … nous a unis, le Prince et moi…

Ferrante : Ah ! malheur ! malheur ! Marié ! et à une bâtarde ! Outrage insensé et mal irréparable, car jamais le Pape ne cassera ce mariage; au contraire, il exultera, de me voir à sa merci. Un mariage ? Vous aviez le lit : ce n’était pas assez ? Pourquoi vous marier ?

Inès : Mais… pour être plus heureuse.

Ferrante : Plus heureuse! Encore le bonheur, comme l’autre ! C’est une obsession ! Est-ce que je me soucie d’être heureux, moi ? Encore, si vous me répondiez : pour sortir du péché. Et depuis un an mon fils me cache cela. Depuis un mois, il connaît mes intentions sur l’Infante, et il ne dit rien. Hier, il était devant moi, et il ne disait rien. Et c’est vous qu’il charge d’essuyer ma colère comme ces misérables peuplades qui, au combat, font marcher devant elles leurs femmes, pour se protéger !

Inès : II redoutait cette colère.

Ferrante : II savait bien qu’un jour il devrait la subir, mais il préférait la remettre au lendemain, et sa couardise égale sa fourberie et sa stupidité. Il n’est plus un enfant, mais il lui est resté la dissimulation des enfants. À moins que… à moins qu’il n’ait compté sur ma mort. Je comprends maintenant pourquoi il se débat contre tout mariage. Je meurs, et à l’instant vous régnez ! Ah ! j’avais bien raison de penser qu’un père, en s’endormant, doit toujours glisser un poignard sous l’oreiller pour se défendre contre son fils. Treize ans à être l’un pour l’autre des étrangers, puis treize ans à être l’un pour l’autre des ennemis : c’est ce qu’on appelle la paternité. (Appelant) Don Félix! Faites entrer don Christoval, avec trois officiers. Madame, ce n’est pas vous la coupable, retirez-vous dans vos chambres : on ne vous y fera nul mal. Don Félix, accompagnez dona Inès de Castro, et veillez à ce qu’elle ne rencontre pas le Prince.

Inès : Mais don Pedro ? Oh ! Seigneur, pour lui, grâce !

Ferrante : Assez !

Inès : Dieu ! il me semble que le fer tranche de moi mon enfant.

Ferrante : Don Christoval je vous confie une mission pénible pour vous. Avec ces trois hommes de bien, vous allez arrêter sur-le-champ le personnage que j’ai pour fils. Vous le conduirez au château de Santarem, et vous l’y détiendrez jusqu’à ce que j’aie désigné qui le gardera.

Don Christoval : Seigneur ! Pas moi ! Un autre que moi !

Ferrante : Vous, au contraire, et nul autre que vous Cela vous fait souffrir ? Eh bien, maintenant il faut que l’on commence à souffrir un peu autour de moi.

Don Christoval : Lui que j’ai élevé…

Ferrante : Et bien élevé, certes ! Un digne élève ! Et un digne fils !

Don Christoval : J’atteste par le Dieu vivant que don Pedro vous révère et vous aime.

Ferrante : Quand il me mépriserait, quand il aurait fait peindre mon image sur les semelles de ses souliers, pour me piétiner quand il marche, ou quand il m’aimerait au point d’être prêt à donner pour moi sa vie, cela me serait indifférent encore. Pedro est marié à dona Inès.

Don Christoval : Hélas ! Après ce qu’il m’avait dit !

Ferrante : Que vous avait-il dit ?

Don Christoval : Qu’il ne ferait jamais un mariage pareil. Déjà, il savait qu’on le raillait un peu d’avoir pour amie — pour amie seulement — une enfant naturelle. Un jour que je lui en touchais un mot, il m’avait dit : « Jamais plus vous ne devez me parler sur ce sujet. »

Ferrante : II est là tout entier. Allez, allez, en prison! En prison pour médiocrité. (Il sort.)

…

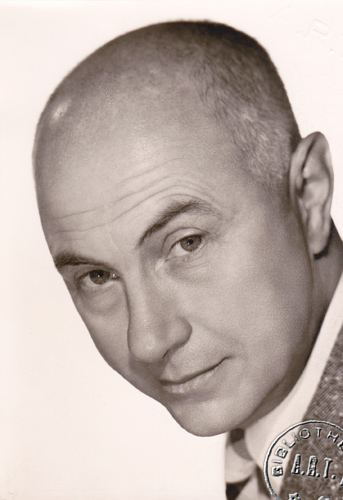

Henry de Montherlant par A. Bilis – 1954

Collections A.R.T.