Jean-Paul Sartre

par Geneviève LATOUR

Jean-Paul Sartre

ou

L’Intransigeant révolutionnaire

Auteur atypique, maître à penser de la jeunesse d’après-guerre, le philosophe Jean-Paul Sartre ne s’est pas contenté de rédiger des thèses, il lui fallait justifier le bien fondé de sa vérité. Le théâtre lui apporta l’outil nécessaire à démontrer concrètement ses convictions. Œuvres de combat, ses pièces, plus percutantes que bien des traités idéologiques, contestées par certains, admirées par d’autres, perturbèrent les scènes parisiennes pendant plusieurs décennies.

1. Une enfance choyée

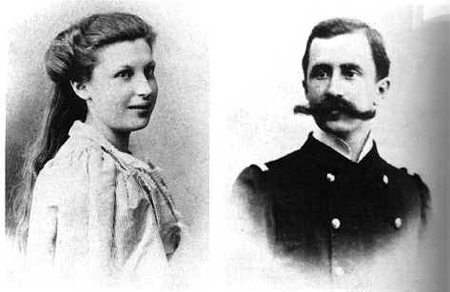

Le 21 juin 1905 naît à Paris le jeune Jean-Paul, Charles, Aymard, Léon Eugène, Sartre, fils unique d’une famille bourgeoise. L’enfant n’aura pas le temps de connaître son père. Officier de marine, il mourra de la fièvre jaune quinze mois après la naissance du bébé. La mère, jeune veuve, retourne vivre avec son fils chez ses parents. Jean-Paul sera élevé essentiellement par son grand-père Charles Schweitzer, alsacien, professeur d’allemand et cousin du célèbre docteur. Pendant dix années, ignorant la violence et la jalousie, répondant au tendre diminutif de Poulou, le petit garçon aux boucles blondes, adoré par les siens, est adorable.

Il ne fréquente pas l’école et reçoit l’enseignement de précepteurs successifs. Dans la grande bibliothèque de la maison familiale, il découvre très tôt les auteurs et préfère la lecture à la fréquentation des enfants de son âge. Un de ses écrivains préférés se nomme Courteline. À douze ans, sous l’instigation de son grand-père, il écrit à l’auteur dramatique pour lui exprimer son admiration. Cette période bénie se termine en 1917. Anne-Marie Sartre se remarie avec Joseph Mancy, directeur des Chantiers maritimes de La Rochelle. C’est dans cette ville que le jeune garçon découvre la réalité brutale d’une vie de lycéen qui, chaque jour, l’éloigne de ses camarades. Ils le trouvent laid parce que maladroit, binoclard et peu sociable.

Une adolescence joyeuse et féconde

À 16 ans, de retour à Paris, Jean-Paul entre en classe de philosophie au lycée Henri IV. Facétieux et blagueur, il décroche le titre de SO de la classe, c’est-à-dire satyre officiel, organisateur des distractions et des canulars. Ce qui n’empêche pas le jeune garçon de préparer avec son meilleur camarade Paul Nizan (1), l’entrée à l’École Normale Supérieure au lycée Louis le Grand. Les deux amis sont admis au concours sans difficulté.

Rue d’Ulm, l’étudiant Sartre demeure l’un des instigateurs de tous les chahuts, allant jusqu’à jouer un sketch antimilitariste dans la revue de l’école en 1927. Plus le temps passe, plus Sartre sent naître en lui le goût de la provocation et de la lutte contre l’autorité. Paradoxalement, il est un grand travailleur. Il dévore à la fois des centaines d’ouvrages et écrit nombre de chansons, de poèmes, de nouvelles, de projets de romans, tout en conservant assez de temps pour se faire des amis et s’adonner au chant et au piano. Il a une belle voix et un vaste répertoire de Beethoven à Louis Amstrong et fréquente très assidument le Collège Inn de la rue Vavin. La politique ne semble pas l’intéresser. Il se sent foncièrement anarchisant et refuse de s’engager pour quelle que cause que ce soit.

Après avoir échoué une première fois au concours d’agrégation en 1928, il s’entête avec force pour l’obtenir l’année suivante. Il rencontre alors dans son groupe de travail, une jeune étudiante Simone de Beauvoir qui deviendra sa compagne pour la vie, en dépit des diverses aventures amoureuses et passagères qu’ils connaîtront tous deux. Au concours 1929, Jean-Paul Sartre sera reçu premier et Simone de Beauvoir deuxième.

Les années préparatoires

Ayant obtenu un sursis pour finir ses études, Jean-Paul Sartre doit effectuer son service militaire à l’âge de vingt-six ans. Afin de se distraire dans les longues soirées de chambrée, il écrit deux pièces de théâtre : Épiméthée et J’aurai un bel enterrement, dont les manuscrits ont été perdus. Son devoir de patriote accompli, Jean-Paul Sartre est nommé professeur de philosophie au lycée de Rouen, puis à celui du Havre où il restera jusqu’en 1938, mis à part deux séjours en Allemagne à l’Institut français de Berlin. Il se montre un excellent professeur proche de ses élèves, cherchant à les comprendre, il devient leur complice. Il prend grand plaisir à ce contact avec l’adolescence et en gardera le goût toute sa vie. Certes l’enseignement est une mission importante mais Sartre sent naître en lui une autre vocation : l’écriture. Après quelques essais à intention philosophique, il écrit un roman Mélancolie qui sera refusé plusieurs fois et sera enfin publié en 1938 sous le titre de La Nausée, puis un recueil de cinq nouvelles : Le Mur édité en 1939. C’est alors qu’il écrit à Simone de Beauvoir : « Je crève d’envie d’écrire une pièce de théâtre… ». (2)

(1) Paul Nizan, né le 7 février 1905 à Tours et mort le 23 mai 1940 à Audruicq (Pas-de-Calais), est un romancier, essayiste, journaliste, traducteur et philosophe français.

(2) Lettres au Castor et à quelques autres Gallimard 1985. T 1 p. 440

2. Premiers essais dans l’art dramatiqu

Juin 1940, Jean-Paul Sartre est fait prisonnier en Allemagne. À l’occasion de Noël, sous l’instigation d’un père jésuite, Jean-Paul Feller, Sartre quoiqu’athée convaincu, par solidarité pour ses camarades d’infortune du stalag 12 D, accepte d’écrire un jeu scénique de circonstance : Barjona ou le Jeu de la douleur et de l’espoir. Le drame met en scène de pauvres villageois près de Bethléem mourant de faim sous le joug de Rome. Leur chef Barjona, désespéré et ne sachant comment leur venir en aide, tente de les persuader de ne plus mettre d’enfants au monde par protestation contre l’oppression de Rome et le silence de Dieu. Des mages apparaissent conduits par une étoile. Barjona les récuse comme de vieux fous en leur montrant la misère de son peuple. Quoique misérables, n’écoutant pas leur chef, les villageois suivent les mages jusqu’à Bethléhem à la recherche du Roi nouveau-né. Barjona, fou de colère, tente d’atteindre l’enfant avant tout le monde pour le tuer. Arrivé trop tard à la crèche, il tombe à genoux, bouleversé par le spectacle d’adoration qui s’offre à lui. L’auteur s’abstient de donner une conclusion… Mais il accepte d’interprèter le rôle du roi mage Balthazar…

Libéré en 1941, Jean-Paul Sartre rentre à Paris, reprend ses fonctions de professeur. En compagnie de Simone de Beauvoir, il fréquente assidûment le Théâtre de la Cité (anciennement Théâtre Sarah-Bernhardt, débaptisé) que dirige Charles Dullin. Il rencontre Jean-Louis Barrault et lui soumet sa première pièce qu’il vient d’achever, Les Mouches. Jean-Louis Barrault s’engage à la mettre en scène pour se récuser ensuite. Charles Dullin accepte alors le manuscrit. Reprenant à son compte le drame antique des Atrides, Sartre met en scène Oreste de retour d’Argos. Sa sœur Électre le supplie alors de venger leur père, le roi Agamemnon assassiné par Égisthe et devenu par la suite l’amant de leur mère Clytemnestre. La vengeance de son frère accomplie, Électre se rétracte et se repent. Oreste, en homme libre, assume pleinement son geste. Abandonné de tous, maître de lui-même, il quitte Argos, poursuivi à jamais par le bourdonnement incessant d’une multitude de mouches que sont les Erinyes, déesses du remords.

La répétition générale eut lieu le mercredi 2 juin 1943 à 21h. Ce jour-là dans l’après-midi, un officier allemand avait été tué près de la Madeleine. Apparemment cette mort n’eut pas d’incidence sur la soirée, comme on pouvait le craindre. Cependant, Simone de Beauvoir se rappela plus tard qu’il fut « Impossible de se méprendre sur le sens de la pièce. Tombant de la bouche d’Oreste, le mot Liberté explosait avec éclat ». (3)

D’après Charles Dullin, la pièce fut accueillie avec des mouvements divers. Un haut fonctionnaire sortit de sa loge en pleine représentation en claquant les portes. Alain Laubreaux (4) sautait de temps en temps de son fauteuil, criant à haute voix « C’est de la provocation ! ». Maurice Toesca, chef de cabinet-adjoint au Préfet de Police nota : « Un de mes voisins résume son impression : Rhétorique et Music-Hall ! » Certains critiques se posèrent la question : un philosophe-romancier novice serait-il forcément un bon dramaturge ? D’autres, parmi lesquels celui du Parizer Zeitung (sic), étaient conscients d’avoir assisté à une œuvre sur laquelle on devait compter.

Au soir de la générale des Mouches, Jean-Paul Sartre fit la connaissance d’un autre jeune écrivain, épris comme lui de théâtre : Albert Camus. Ce soir-là naît entre les deux hommes une amitié profonde qui ne devait se rompre qu’en 1953 pour leurs divergences politiques.

(3) Combat 03/01/1951

(4) Critique dramatique du magazine pro-allemand dans Je suis partout

cf Ingrid Galster Le Théâtre de Jean-Paul Sartre devant ses premières critiques Gunter Narr Verlag (Tübingen) et Jean-Michel Place (Paris), 1986.

3. L’Auteur dramatique supplante le professeur

Dès l’automne 1943, Jean-Paul Sartre entreprend l’écriture d’une nouvelle pièce qu’il intitulera : Les Autres. Il s’agit d’un acte réunissant trois personnages décédés, au passé scandaleux : Garcin, un traître, Inès, une lesbienne, et Estelle, une infanticide. Enfermés pour l’éternité en enfer, leur châtiment se résume au regard et au jugement incessants des autres.

À peine terminée, la pièce est mise sous presse par Marc Barbezat, éditeur de la revue clandestine L’Arbalète. Sartre demande alors à Albert Camus de concevoir la mise en scène et de jouer le rôle de l’homme. Les personnages des femmes seraient interprétés par Olga Kéchélévitch, l’épouse de Barbezat et Wanda Kosakievitch, une jeune amie comédienne. Malheureusement en décembre, Olga est arrêtée par la Gestapo. Bouleversé, Albert Camus renonce au projet. C’est alors que Gaston Gallimard intervient et fait lire le manuscrit à Paul Annet Badel, nouveau directeur du Théâtre du Vieux-Colombier. Celui-ci en quête de jeunes auteurs, s’enthousiasme et fait appel au metteur en scène Raymond Rouleau. La nouvelle distribution comprend Michel Vitold, Tania Balachova et Gaby Sylvia. Un quatrième personnage, sorte de domestique, est confié aux soins de R. J. Chauffard. Sartre donne alors à sa pièce son titre définitif : Huis Clos.

La première représentation a lieu le 27 mai 1944, huit jours après le débarquement allié en Normandie. Comme tous les théâtres parisiens, le Vieux-Colombier ferme ses portes pendant la période de la Libération de Paris et ne rouvre qu’en septembre avec Huis clos à l’affiche.

De nouveaux journaux ont remplacé les anciens et la comparaison des critiques se montre fort intéressante. Alors qu’en juin André Castelot dans La Gerbe , parlait d’écœurement total, Georges Arout, en septembre, dans Carrefour, se félicite que « l’entrée de Sartre au théâtre soit un événement considérable ».

Bien que la guerre soit terminée, Jean-Paul Sartre ne pouvait oublier la question qui le tourmenta pendant toute l’Occupation : sous la torture aurais-je eu le courage de me taire ? Dès l’automne 1945, il écrivit une nouvelle pièce sur ce sujet : Morts sans sépulture. Il s’agit d’un règlement de compte entre Français, miliciens contre résistants captifs. Les deux parties sont perdantes. Les premiers ne croient plus en leur victoire et s’enlisent dans la cruauté par dépit, les seconds ont échoué dans une opération mal organisée et s’entêtent dans ce qu’ils croient le courage sans espoir. La scène de torture du second tableau effraie les directeurs de théâtre. Seule, en mars 1946, Simone Berriau, nouvelle directrice du Théâtre Antoine, accepte de monter la pièce.

La première représentation a lieu le 10 novembre 1946. De toutes les œuvres de Sartre, ce fut celle qui suscita le plus de scandale. De la salle houleuse des cris fusaient : « Au Grand-Guignol ! » , « Assassin ! » Cette outrance produisit un effet imprévu : le public vint nombreux assister à un événement parisien susceptible de lui apporter des sensations fortes. La pièce tint l’affiche plus de cent cinquante représentations. La presse communiste fut pourtant déplorable. Pour ses critiques, les résistants étaient de véritables héros et il était inadmissible de mettre en scène de pauvres types qui avaient raté leur coup.

Quelques années plus tard, Sartre se montra sévère avec lui-même : « C’est une pièce manquée. En gros j’ai traité un sujet qui ne donnait aucune possibilité de respiration, le sort des victimes était défini d’avance. Je mettais en scène des gens au destin clairement marqué. (…) C’est une pièce très sombre, sans surprise, il aurait mieux valu en faire un roman ou un film ». (5)

Morts sans sépulture étant un spectacle trop court pour occuper toute une soirée, Sartre dut y ajouter une seconde pièce d’un acte et deux tableaux. Ce fut La Putain respectueuse dont le sujet avait été fourni par Vladimir Pozner dans son ouvrage critique de 1938 : Les États désunis. Revenu d’un voyage aux U.S.A., Sartre choisit pour décor le sud du pays, raciste et prompt au lynchage des hommes de couleur. Dans un train, une bagarre éclate entre un blanc et un noir, une prostituée, spectatrice de la scène, est contrainte de témoigner en faveur de l’homme blanc, fils d’un sénateur et néanmoins coupable.

La pièce fut relativement mieux accueillie que Morts sans sépulture, encore qu’elle suscita deux sortes de scandale. Le premier se rapporta au titre. Le mot Putain fut prohibé de l’affiche. La direction du métropolitain exigea que le terme soit remplacé par un P majuscule suivi de cinq points. Le second reproche, provenant de la presse de droite, concerna l’anti-américanisme du sujet. Comment pouvait-on se permettre d’attaquer un grand pays ami qui nous avait aidé à gagner la guerre ? Edouard Frédéric-Dupont, conseiller municipal de Paris, fit appel au Préfet, sans succès d’ailleurs, pour que l’ouvrage soit interdit. Par contre, les critiques de gauche et d’extrême gauche furent favorables à l’auteur, encore qu’ils auraient souhaité que le noir fut un homme fort, un lutteur, et non cette espèce de pauvre type tremblant et vaincu d’avance.

En 1948, la pièce fut représentée en Amérique. À Chicago elle fut interdite, mais à Broadway elle connut un véritable triomphe.

(5) Cahiers libres de la Jeunesse N°115 février 1960

4. La Célébrité d’un auteur engagé

Depuis la fin de la guerre, Sartre ne cesse d’affirmer son engagement politique en signant maints articles dans la revue nouvelle Les Temps modernes. Comme nombre d’intellectuels dits de gauche, il réagit contre la montée du Gaullisme et défend la cause de la révolution marxiste, sans pour cela s’inscrire au Parti communiste trop inféodé selon lui aux ordres de Moscou. S’opposant à la fois au capitalisme et au stalinisme, un troisième parti, Le Rassemblement démocratique révolutionnaire (R.D.R) vient de naître. Jean-Paul Sartre y adhère.

Quoiqu’ayant abandonné sa carrière de professeur, Jean-Paul Sartre reste en contact permanent avec certains de ses anciens élèves et leurs amis. Nombre d’entre eux, d’origine bourgeoise, se cherchent, se disent prêts à devenir « un Autre » dans un monde différent du leur. S’inspirant d’eux et à leur intention, Jean-Paul Sartre commence une nouvelle pièce qui aura pour premier titre Crime passionnel et deviendra Les Mains sales, en mémoire de la phrase de Saint Just : « On ne fait pas de politique sans se salir les mains ».

La pièce, jouée au Théâtre Antoine, débute le 2 avril 1948. Le rôle du jeune bourgeois est tenu par François Périer et celui du militant chevronné par André Luguet. Le monde du théâtre s’étonne : « Ce sont deux acteurs de boulevard… » « Eh alors, leur rétorque Jean-Paul Sartre, le Boulevard est l’école du naturel. Celui qui en vient est libre de plier ou de s’élever ! » (6)

Conspuée par les critiques communistes, le spectacle, quoique condamné par le Saint-Office, fut littéralement couvert de fleurs par la presse de droite.

La pièce fut affichée au Théâtre Antoine 625 fois avant de partir en tournée.

Apparemment, Jean-Paul Sartre n’en avait pas fini avec les problèmes que cause l’engagement politique puisqu’en novembre 1952, au Schauspielhaus de Zurich, fut créée en langue allemande, dans une adaptation et mise en scène d’Oskar Wälterlin, une pièce inédite tirée d’un de ses scénarios de cinéma. Un ancien révolutionnaire Jean Auguerra, devenu dictateur accepte de se salir les mains en livrant du pétrole à une puissance étrangère. Il est arrêté et abattu par de jeunes révolutionnaires. L’un d’eux prend aussitôt le pouvoir et à son tour se trouve dans l’obligation d’accéder aux ordres de cette même puissance étrangère, c’est L’Engrenage …

Deux ans auparavant en mars 1950, abandonnant Saint-Germain-des-Prés, Sartre se retira trois semaines loin de Paris, dans une villa tranquille de Saint -Tropez . Il emportait avec lui un monceau de notes entassées depuis plus de seize mois. Le sujet d’une nouvelle œuvre lui avait été inspiré par Jean-Louis Barrault qui lui avait fait découvrir une pièce inédite de Miguel Cervantes mettant en scène des gueux jouant aux dés le Bien et le Mal. Ce thème était passionnant. D’autre part, Sartre en préparant son ouvrage Comédien et Martyr sur Jean Genet, venait de lire les Propos de Table de Martin Luther. Il décida que sa nouvelle pièce se situerait en Allemagne aux premiers temps de la Réforme et des sanglantes révoltes paysannes. Elle aurait pour titre Le Diable et le Bon Dieu. Pour jouer Goetz le personnage principal, Louis Jouvet, le metteur en scène (7) et Simone Berriau, directrice du théâtre, avancèrent le nom de Gérard Philipe, mais ce dernier, trop jeune, trop lumineux, n’était pas crédible en fanfaron de vices et insulteur de Dieu. On fit donc appel à Pierre Brasseur. Par son importance, la pièce (cinq heures de textes, onze décors, quatre-vingt trois costumes) ne pouvait être comparée qu’Soulier de Satin de Paul Claudel (8) et il fut facile à la presse d’avancer le sobriquet de Soulier de Satan.

Les répétitions commencèrent le lundi 16 avril. L’enfantement fut difficile. Le texte était beaucoup trop long. Il fallait le réduire. Malgré son estime pour Louis Jouvet, Sartre se refusait à couper des tableaux; il accepta toutefois d’en amalgamer plusieurs et de supprimer un interminable monologue de Brasseur que le comédien se refusait à apprendre. La pièce finit par ne durer que… quatre heures. La réalisation des décors de Félix Labisse et des costumes de Francine Gaillard-Risler avait coûté un million et demi, somme considérable pour l’époque.

La répétition générale eut lieu le 11 juin 1951, devant une salle des plus brillantes de la saison. Retenu par une réunion électorale, Sartre n’assista qu’au dernier baisser de rideau. En dépit des impudeurs et des blasphèmes prononcés sur scène, aucune protestation du public ne compromit l’énorme succès de la soirée. Mais à la sortie du théâtre, il fut distribué par quelques farouches catholiques anti-sartriens des tracts ainsi libellés : « Si tu applaudis le profanateur, tu renies ton Dieu ! ».

La critique fut mitigée. Très mal acceptée dans le milieu chrétien, elle ne fut guère chaleureuse dans les articles de gauche qui reprochèrent à l’auteur d’avoir traité un faux problème.

En dépit de ces réserves, la pièce connut un beau succès auprès du public, et fut joué pendant plus de deux cent fois. Elle tourna ensuite en Belgique, en France, au Luxembourg, en Suisse, en Grande-Bretagne, au Maroc, en dépit des protestations des évêques de Liège et de Metz et des interdictions des maires de Toulon, Alger et Oran.

Lors des représentations du Diable et le bon Dieu, Jean-Paul Sartre et Pierre Brasseur apprirent à se mieux connaître et à admirer leur talent respectif. En 1953, l’acteur rêve encore et depuis de longues années de jouer le rôle de Kean, illustre comédien anglais du XIXème siècle. Lorsqu’en 1828 ce monstre sacré vint à Paris interpréter Shakespeare, il rencontra le non moins illustre acteur français Frédéric Lemaître. Une amitié profonde née d’une admiration intense et réciproque naquit entre les deux comédiens. À la mort d’Edmond Kean, Frédéric Lemaître voulant lui rendre hommage souhaita le personnifier en scène. Alexandre Dumas exauça son souhait dans un drame en cinq actes. Lorsque Brasseur le confie à Sartre, il n’a aucun mal à lui faire partager son projet.

Simone de Beauvoir se souvint : « Sartre avait écrit en quelques semaines et en s’amusant beaucoup l’adaptation de Kean. Pour une fois les répétitions se passèrent sans drame ». (9)

Le rôle convenant parfaitement à la puissante personnalité du comédien, les critiques sont élogieuses, encore que certains s’étonnent que Sartre, dans une période où il s’est engagé à gauche plus que jamais (10), n’ait pas mieux à penser que de remettre Alexandre Dumas au goût du jour. À cela répondit Sartre, se défendant : « J’ai adapté Kean parce que j’ai entendu rire à Hernani. J’aime Hernani et le théâtre romantique. Je n’ai pas voulu ridiculiser Dumas, mais donner à son œuvre le petit coup de pouce qui lui est nécessaire en 1953 » (11) (12)

(6) Le Figaro 30 mars 1948

(7) Ce sera la dernière mise en scène de Louis Jouvet qui mourra brutalement le 11 août suivant

(8) Le Soulier de Satin joué à la Comédie-Française en 1943, mise en scène de Jean-Louis Barrault

(9) La Force des Choses Éditeur Gallimard p. 309

(10) Sartre accepte la présidence de l’Association France-URSS et assiste en novembre 1952 au Congrès mondial de la Paix

(11) Le Figaro 4 novembre 1953

(12) Kean ou Le Désordre et le Génie sera repris au Théâtre Marigny en 1987 dans le rôle-titre Jean-Paul Belmondo, mise en scène de Robert Hossein.

5. Théâtre de combat, l’actualité controversée

Après son incursion dans le drame romantique, Jean-Paul Sartre se hâte de revenir à l’actualité et de se colleter pour la première fois à la comédie satirique. Le 6 juin 1955, le Théâtre Antoine affiche : Nekrassov. Il s’agit de s’attaquer à la presse, à la presse de droite plus précisément. Cette fois encore l’ambiance des répétitions au Théâtre Antoine fut houleuse. Louis de Funès, puis René Léfevre rendirent l’un après l’autre le rôle de Palotin, directeur du journal Le Soir à Paris. Pierre Asso, qui devait interpréter Siblot le rédacteur en chef, se désista à son tour. Jean Meyer, metteur en scène du spectacle, eut toutes les difficultés du monde pour obliger Sartre à effectuer des coupures indispensables et à ré-écrire les deux derniers tableaux.

La première représentation fixée au 17 mai, fut retardée au 30 mai, puis au 8 juin 1955. Au soir de la Générale, les critiques de droite et le beau monde qui composaient la salle étaient furieux. Les uns crurent reconnaître dans le rôle principal, Pierre Lazareff, directeur de France-Soir , les autres en tinrent pour Pierre Brisson, directeur du Figaro. Sartre ne cessait de le répéter : « Nekrassov n’est pas une pièce à clef…Ce n’est pas vrai…». (13) Mais le mal était fait. Certes les journalistes de gauche se frottaient les mains. Malheureusement leurs lecteurs ne remplissaient pas les salles : « Nekrassov s’en prenait aux gens qui assurent les bonnes recettes ; ceux qui vinrent s’amusèrent mais se firent une loi de dire à leurs amis qu’ils s’étaient ennuyés. La bourgeoisie digère, sous prétexte de culture bien des avanies, cette arête-là lui restait dans la gorge. Nekrassov n’eut que soixante représentations ». (14)

Après avoir abandonné deux projets, l’un, Le Pari, concernant sa conception de la liberté, l’autre, La Part du Feu, un réquisitoire contre le maccarthysme, au printemps 1958, Sartre mit en chantier une nouvelle pièce, intitulée : Les Séquestrés d’Altona. La tâche se montra très difficile. À quelques semaines de la première représentation, il déclara lors d’une interview d’avant-première : « J’ai mis un an et demi à l’écrire… Je l’ai terminée il y a trois semaines, au mois d’août, pendant l’interruption des répétitions. Il reste encore dix lignes à écrire. Les dernières. Ce fut beaucoup plus difficile que pour Huis Clos». (15)

La pièce avait été primitivement programmée pour octobre 1958. Mais Sartre, surmené par l’écriture de son ouvrage Critique de la raison dialectique,et foncièrement bouleversé par les tensions politiques de cette année cruciale qui vit l’arrivée du Général de Gaulle au pouvoir, tomba malade, frôla l’attaque cérébrale et dut prendre un repos immédiat. La création du spectacle fut donc reportée d’une année et montée non plus au Théâtre Antoine, mais au Théâtre de la Renaissance. Tragédie des temps présents, la pièce a pour thème l’usage de la torture. Alors que la guerre d’Algérie bat son plein, il est reconnu que des officiers français à l’instar des SS n’hésitent pas à employer la violence contre leurs prisonniers. L’action se situe en Allemagne treize ans après la fin de la guerre. ( cf Analyses et critiques)

Lors d’une interview, il lui est demandé pourquoi n’avoir pas traité directement les déplorables rapports franco-algériens, Jean-Paul Sartre s’explique : « Je tenais à avoir une large audience et cela aurait été impossible si j’avais abordé de front le problème de la violence tel qu’il se présente aujourd’hui dans la société française…Mais ce n’est pas la seule raison. Quoique nous ne soyons pas des Allemands, quoique nos problèmes diffèrent de ceux qui étaient les leurs au moment du nazisme, il y a entre les Allemands et nous des liens très particuliers. Nous nous sommes trouvés vis-à-vis d’eux exactement dans la situation où se trouvent les Algériens vis-à-vis de nous aujourd’hui. Je voudrais que la première réaction des spectateurs soit de condamner ces gens qui lui sont montrés, les mêmes que ceux qui ont opéré rue des Saussaies ». (16 et 17)

La pièce fut diversement accueillie, passionnante et sublime pour les uns, affligeante ou trop longue pour d’autres. Elle connut néanmoins un grand succès auprès du public qui se pressa nombreux au guichet du théâtre. Après une année sur la scène de la Renaissance, la pièce fut reprise à l’Athénée où l’on fêta la 250ème représentation.

La dernière pièce de Sartre n’est pas de Sartre, il s’agit d’une adaptation des Troyennes, dernier volet de la trilogie d’Euripide.

1965, Georges Wilson a succédé à Jean Vilar à la tête du T.N.P. Au début de l’année, Sartre lui remet son manuscrit et la tragédie sera représentée au T.N.P. à partir du 1er mars. Pour rendre le côté oratorio de l’œuvre, Sartre a renoncé au dialogue habituel pour adopter le verset.

Pourquoi avoir choisi pour thème les derniers instants de femmes veuves et d’esclaves qui attendent la mort de leur cité ? Sartre s’explique : « Il est une condamnation de la guerre en général et des expéditions coloniales en particulier. La guerre, nous savons aujourd’hui ce que cela signifie : une guerre atomique ne laissera ni vainqueurs ni vaincus. C’est ce que la pièce démontre : les Grecs ont détruit Troie, mais ils n’en tireront aucun bénéfice puisque la vengeance des dieux les fera périr tous. Quant aux guerres coloniales, c’est le seul point sur lequel je me suis permis d’accentuer un peu le texte. Je parle de l’Europe, c’est une idée moderne mais elle répond à l’opposition antique entre Grecs et Barbares… Et si l’expression de sale guerre prend pour nous un sens très précis, reportez-vous au texte grec, vous verrez qu’elle s’y trouve, ou à peu près ». (18)

La critique fut dans son ensemble assez élogieuse. Certains journalistes de droite comme Jean-Jacques Gautier du Figaro, évitant de parler du contexte, s’extasièrent sur la mise en scène et jeu des comédiens, d’autres comme Robert Kanters dans L’Express consacrèrent une partie de leur article à analyser le témoignage politique que Sartre avait voulu donner à son ouvrage. Après donc avoir commencé sa carrière d’auteur dramatique par l’adaptation d’une tragédie grecque, Les Mouches, Jean-Paul Sartre la termina par une seconde. Le cercle est bouclé, si l’on excepte la reprise de l’adaptation scénique de L’Engrenage au Théâtre de la Ville en février 1969.

(13) Libération 7 juin 1955

(14) La Force des Choses Simone de Beauvoir Éditions Gallimard

(15) L’Express 10 septembre 1959

(16) Siège à Paris de la Gestapo pendant l’Occupation

(17) Théâtre Populaire N° 16 , 4ème trimestre 1959

(18) Bref journal mensuel du T.N.P. février 1965

6. Abandon du théâtre, surengagement politique

1970, Jean-Paul Sartre a soixante-cinq ans, c’en est fini pour lui de la création théâtrale. Certes ses pièces sont jouées de par le monde. Il donne de nombreuses conférences traitant de l’art dramatique. Il publie chez Gallimard un recueil de textes et d’entretiens : Un Théâtre de situation, mais il reconnaît ne plus avoir de projet.

Entre-temps il s’engage de plus en plus dans la lutte politique que mènent les maoïstes. En 1971, le journal révolutionnaire La Cause du peuple est menacé d’interdiction par le pouvoir pompidolien. Sartre en devient le directeur et s’en va le vendre dans la rue, à la barbe des autorités.

Un an plus tard, il est victime d’une attaque cérébrale, suivie d’une seconde en 1973 qui le laisse pratiquement aveugle.

Toutefois, quelques mois plus tard, Sartre et Simone de Beauvoir envisagent une série d’émissions télévisées auxquelles seraient invités des historiens, des sociologues, des chercheurs, des artistes. Le projet est accepté par Marcel Jullian, nouveau directeur d‘Antenne 2, mais les atermoiements de la direction générale le font capoter.

Les cinéastes Alexandre Astruc et Michel Contat décident alors de produire un film sur la vie et l’œuvre de Sartre dans lequel il sera prévu une longue séquence sur le théâtre. Ce film, présenté au Festival de Cannes en 1976, obtient un beau succès.

En dépit de son mauvais état de santé, Sartre continue à militer, à signer des appels en faveur de prisonniers politiques. En 1979, alors très affaibli, accompagné de Raymond Aron et du jeune André Glucksmann, il se rend à l’Élysée pour implorer le Président Valéry Giscard d’Estaing de recueillir les réfugiés d’Indochine qui se noient pour la plupart en tentant de quitter le Vietnam.

Atteint d’un œdème pulmonaire, Jean-Paul Sartre est transporté à l’hôpital Broussais où il s’éteint le 15 avril 1980.

7. Quelques pièces

LES MAINS SALES

Pièce en sept tableaux, créée le 2 avril 1948, au Théâtre Antoine, interprétée par André Luguet, François Périer, Paula Dehelly, Marie Olivier, Jean Violette, Jacques Castelot, Roland Bailly, Maurice Regamey, Maïk, Christian Marquand dans une mise en scène de Pierre Valde, décors de Emile et Jean Bertin.

Analyse

Hugo, jeune intellectuel d’origine bourgeoise, marié sans véritable amour, se veut un fervent militant communiste. Afin de prouver son zèle, il est prêt à une action d’éclat et accepte de tuer un des chef du parti Hoederer, soupçonné de pactiser avec la droite nationaliste. Pour accomplir sa mission, Hugo devient le secrétaire particulier de Hoederer. Au fil des jours, il s’aperçoit que ce dernier n’est pas un traître, seule le différencie des autres communistes sa façon d’agir. Hoederer fait confiance à son jeune camarade. Bientôt l’amitié naît entre les deux hommes. Hugo est sur le point de renoncer à son fatal projet quand il découvre sa jeune femme dans les bras de Hoederer. Il le tue. Après avoir purgé deux années de prison, Hugo est récupéré par le Parti. Les temps ont changé, la doctrine a évolué et le souvenir d’Hoederer est désormais célébré. On propose alors à Hugo d’oublier son geste ou mieux de le faire passer pour un crime passionnel. Hugo refuse et, désirant assumer son acte jusqu’au bout, il choisit sa mort.

Critiques

« On comprend ce que Sartre a voulu faire, c’est l’exposition de ce qu’il croit être la vie secrète, conjugale, obscène, avec ces mots d’initiés (comme le mot « récupérable » dont les militants de fer sartriens se gargarisent) enfin les mœurs inavouables de ce qu’il croit être la vie intime des partis-de-fer. Le travail de Sartre, quelles qu’aient pu être ses intentions, est fait à merveille pour satisfaire dans son public – bourgeois – un appétit de voyeur ».

Marguerite Duras Revue France mai 1948

« Philosophe hermétique, écrivain nauséeux, dramaturge à scandale, démagogue de la troisième force (19) telles sont les étapes de la carrière de M. Sartre. Malhonnêteté foncière, dégradation, anti-communisme vulgaire à dix sous la page.. ».

Guy Leclerc. L’Humanité 7 avril 1948

« … C’est Sartre qui a les mains sales…Je ne croyais pas que l’anticommunisme de Jean-Paul Sartre pût le condamner si vite à nous offrir sur une scène une histoire aussi bête, lui faire perdre à ce point tout honneur artistique… Si sa pièce réussit, il aura donné une preuve de plus que les anticommunistes sont de fieffés imbéciles ».

Pol Gaillard Les Lettres Françaises 8 avril 1948

« Je viens de voir Les Mains Sales. Je crois bien que c’est la plus grande pièce qui soit sortie depuis 1944, et même depuis assez longtemps avant. Pleine, solide, multiforme, puissante, violente, tragique bouffonne et surtout vivante (…), Les Mains Sales peuvent s’entendre de cent façons différentes, selon qu’on a l’esprit fait comme ci ou comme ça, selon qu’on pense d’une manière ou d’une autre. Et c ‘est bien le fait des grands ouvrages de se dépasser, de s’enrichir de toutes les interprétations que leur prêtent ceux qui en prennent connaissance ».

Jean-Jacques Gautier Le Figaro 3 avril 1948

« Mon sentiment est des plus nets et je tiens à le formuler d’autant plus catégoriquement que, sur le terrain philosophique, Sartre est grosso modo mon adversaire ; la pièce est magnifique ».

Gabriel Marcel Les Nouvelles Littéraires, 13 avril 1948

« Toute la partie politique et humaine de l’ouvrage est remarquable. Voici qu’éclate enfin la merveilleuse médiocrité de la politique. Un ballet de tueurs et de doctrinaires sur le cadavre de la communion des hommes. »

François Chalais Aux Écoutes 9 avril 1948

LE DIABLE ET LE BON DIEU

Pièce en trois actes, créé le 7 juin 1951, au Théâtre Antoine et interprétée par Pierre Brasseur, Jean Vilar, Maria Casares, Henri Nassiet, Jean Toulout, R.J. Chauffard, Marie Olivier, Georges Sellers, Maurice Lagrenée, Anne-Marie Cazalis, Henry Darbrey, Tristan Sévère, Michel Etcheverry, Marcel Alban, Robert Bazile, Jean Borodine, Florence Blot, L. Fernier, E. Durand, Muse Dalbray, C. Dylma, Gérard Darrieu, Duncan, Argus, M. Flagey ,M. Guillar, Michel Gatineau, M. Goulin, Jacques Harden, M. Leccia, M. Loche, Guy Lafaille, Maïk, M. Magnat, Maria Meriko, C. Pelletier M. Vollers, A. Valério, Jean Sylvère. Mise en scène de Louis Jouvet, décors de Félix Labisse, costumes de Francine Gaillard-Risler.

Analyse

Le capitaine Goetz se targue de faire le Mal à l’état pur et n’accepte qu’un seul rival, Dieu. Un jour, il découvre que piller, trahir, tuer devient fastidieux et qu’il lui faut aller au-delà. Il pourrait adopter la solution que lui propose le révolutionnaire Nasty qui serait de s’allier avec les pauvres et de frapper méthodiquement les riches au lieu de porter des coups au hasard sans plaisir. Mais puisque Dieu est du côté des pauvres, le Mal ne se traduirait-il pas en Bien ? Alors brusquement le projet de faire le Bien le tente. Il choisit de jouer aux dés sa conversion. Dieu, puisque Dieu il y a, doit prendre ses responsabilités. Si Dieu fait perdre Goetz, Goetz se pliera à sa loi et fera désormais le Bien, mais si Dieu le laisse gagner, alors il brûlera la ville de Worms et massacrera vingt mille personnes… Mais ce n’est que comédie, Goetz triche, fasciné par l’aventure de faire le Bien. Le Bien qu’il fera alors sera plus nuisible que « les trente cinq années de malice » qu’il vient de vivre. Il s’enfonce si profondément dans le Bien que tous les malheurs fondent sur ceux qu’il veut aider, jusqu’à ce qu’un prêtre, Heinrich, lui reproche ses bonnes actions. Goetz alors conclut que Dieu n’existe pas et que l’Homme reste toujours seul. Il tuera alors Heinrich et redeviendra « un homme de guerre qui reste seul avec le ciel vide au-dessus de sa tête ».

Critiques

« S’il était dans ses intentions de démontrer qu’on n’a besoin ni de Dieu ni du Diable pour se conduire humainement, eh bien cela me semble un lieu commun qui n’a plus besoin de quatre heures pour être démontré ».

Elsa Triolet Les Lettres Françaises 14 juin 1951

« M.Sartre a mis tous les atouts dans son jeu. Mais il manque à sa pièce l’essentiel : ce que les chrétiens appelleraient une âme. Disons simplement : la chaleur humaine. Et l’honnêteté intellectuelle aussi ».

Guy Leclerc L’Humanité-Dimanche 17 juin 1951

« J’ai été déçu. Au cours des trois longs actes de Le Diable et le Bon Dieu – ah terriblement longs – je n’ai pour ainsi dire jamais eu la sensation que l’auteur de ces tirades, de ces formules frappées en série, était totalement engagé dans son œuvre, qu’il l’avait écrite avec son sang…Le premier mérite d’une pièce à thèse n’est-il point de persuader ? Qui donc pourra-t-elle gagner à l’athéisme . Qu’on pense à de tels cris à de tels gestes de révolte contre Dieu qu’on trouve dans Dostoïevski, et la pièce de Sartre paraîtra ce qu’elle est vraiment : un jeu d’école et non une œuvre de sang et de larmes ».

Daniel-Rops L’Aurore 9 juin 1951

« On ne l’a pas couronné comme Voltaire sur la scène, mais il fallait le faire, il faut le faire d’urgence. Les générations qui viennent paraissent si loin de ses préoccupations morales, si étrangères à sa politique si « romantiques » au regard de son apparente sécheresse qu’il convient de rendre justice à cette belle machine à penser dont le ressort, par un phénomène curieux, fut un adolescent assoiffé de justice et plus émotif que ne le croient les sages bourgeois qui jugent le résultat et applaudissent en entendant des gros mots sur la scène ».

Roger Nimier Opéra 13 juin 1951

« Ce n’est jamais Dieu qui choisit, ni Satan. C’est toujours l’Homme et l’Homme seul dans le néant des valeurs ». Admettons. Mais alors il est ridicule, il est « tricherie » de la part de M. Sartre d’attribuer à Dieu l’échec de Goetz. Si c’est Goetz, et Goetz seul qui a choisi, c’est lui seul qu’il faudra tenir responsable des désordres que va entraîner son choix. Dieu n’a rien à voir dans l’acte ? D’accord, mais alors il n’a rien à voir non plus dans les conséquences de l’acte, il ne fait que les permettre et M. Sartre est prié de laisser le bon Dieu tranquille ».

Michel Mourre Opéra 20 juin 1951

NEKRASSOV

Pièce en huit tableaux, créée le 8 juin 1955 au Théâtre Antoine et interprétée par Armontel, Claude Bonneville, Jean Parédes, Robert Seller, Clément Harari, Claude Rio, René Camoin, Jacques Muller, Jean Toulout, Michel Vitold, René Claudet, André Bonnardel, Marie Olivier, R.J. Chauffard, Daniel Mendaille, Max Megy, Georges Sellier, Lefevre-Bel, Pierre Duncan, Christine Caron, Suzanne Grey, Jacques Lalande, Véra Pharès, Odile Adam, Dominique Laurens, Betty Garel, François Darbon, André Bugnaud, Jean Le Poulain, Michel Salina, Jean-Pierre Duclosse, Ernest Varial.

Mise en scène de Jean Meyer, décors de Jean-Denis Malclès.

Analyse

« Nekrassov est le nom (imaginaire bien entendu) d’un véritable ministre soviétique qui prend ses vacances en Crimée. Comme on ne l’a pas vu à l’Opéra de Moscou un mardi, les journaux anticommunistes prétendent qu’il a franchi le rideau de fer. Alors, un personnage douteux recherché par la police, décide de se faire passer pour Nekrassov avec la complicité d’un rédacteur en chef de journal qui le présente à son directeur. Le faux Nekrassov rédige de sensationnelles et imaginaires révélations sur ce qui se passe de l’autre côté du rideau de fer jusqu’au jour où les révélations devant se faire plus précises, comporter des noms, le faux Nekrassov qui n’est pas tout-à-fait malhonnête répugne à devenir un dénonciateur et va se confesser aux journalistes de gauche. La pièce se termine sur un tableau de journal de droite où l’on s’emploie fébrilement à faire que cette confession serve néanmoins les buts de l’anti-communisme systématique ».

Texte de Jean-Paul Sartre Libération 7 juin

Critiques

« Jean-Paul Sartre lui-même ne contribue-t-il pas à sa manière à détruire l’espoir révolutionnaire ? Car ce communisme inoffensif et paisible dont seuls des mystificateurs aux ordres de la grande finance, des mondains frivoles et des fous éthyliques peuvent dénoncer les espoirs et les préparatifs de conquête, ce communisme dont la soi-disant activité internationale est symbolisée par la valise vide de Nekrassov ; ce communisme sans autres desseins d’expansion ou d’agression que ceux que lui prétendent les calomniateurs à gages, comment, oui comment, aidera-t-il à libérer les « pauvres d’Occident » ? On ne voit pas très bien ».

Thierry Maulnier Combat 13 juin 1955

« Quatre heures durant, Sartre s’efforce de prouver aux spectateurs que tous ceux qui ne sont pas d’extrême-gauche forment un sordide ramassis d’imbéciles et de « vendus ». Ce n’est certes pas en semant la panique, en répandant la peur des « Rouges » qu’on diminuera la puissance nocive du communisme. C’est en instaurant un monde de justice, de charité et de paix. On note à ce propos que Nekrassov ne renferme pas la moindre allusion perfide à l’égard du catholicisme ou à propos de l’attitude de l’Église en face du communisme. Sartre aurait-il ainsi par le biais voulu rendre un certain hommage à ceux qui ont compris le véritable enjeu du combat ? »

Jean Vigneron La Croix 17 juin 1955

« Seigneur que de bruit pour peu de chose ! Quand on pense à tout ce savant tapage organisé autour de la pièce, on reste confondu de tant d’insignifiance… Je suis sorti du Théâtre Antoine, hébété et je n’en suis pas encre remis : il n’y a pas de pièce ».

Jean-Jacques Gautier Le Figaro 13 juin 1955 )

« J’ai beaucoup ri – non que je sois d’accord avec tous les propos que Sartre prête à ses personnages -j’ai beaucoup ri parce que le rire n’a pas de parti et aussi parce que je ne pouvais faire autrement, emporté que j’étais par la violence comique, l’irrésistible drôlerie, l’entrain, le mouvement, l’invention, les piquantes trouvailles, les extraordinaires situations, les percutantes répliques d’un auteur généreux par le talent autant que par le cœur… Quel triomphe ! Quinze rappels après le premier acte [sic), les scènes hachées d’applaudissements, le nom de Sartre acclamé à la chute du rideau… Ce Sartre, décidément est un bel emmerdeur ».

Henri Jeanson Le Canard Enchaîné 22 juin 1955

« De cette farce interminable – le spectacle dure plus de quatre heures – M. Sartre pourrait extraire une excellente comédie sur « l’escroc ». Le plus grave défaut de cette pièce étant, contre une absence de construction assez surprenante chez le maître ouvrier des Mains Sales, sa longueur ».

Max Favalelli Paris-Presse L’Intransigeant 15 juin 1955

« La pièce de Jean-Paul Sartre est neuve. Elle bouscule tous les petits engagements confortables où chacun s’était installé en se recommandant de Sartre. Dans Nekrassov, il se moque gracieusement des personnes qui l’ont mal suivi et mal entendu. On ne saurait s’imaginer plus de grâce, plus d’aisance, de malice, sans l’ombre d’une méchanceté que dans cet opéra bouffe, dans cette revue de fin de siècle. Je suppose que Le Mariage de Figaro dut être une aventure du même ordre ».

Jean Cocteau Libération 20 juin 1955 )

LES SÉQUESTRÉS D’ALTONA

Pièce en cinq actes, créée le 23 septembre 1959, au Théâtre de la Renaissance, interprétée par Serge Reggiani, Marie-Olivier, Evelyne Rey, Robert Moncade, Fernand Ledoux, William Wissmer, Catherine Leccia, Georges Pierre, André Bonnardel.

Mise en scène de François Darbon, décors d’Yvon Henry

Analyse

Treize ans après la Seconde Guerre mondiale, un riche et opportuniste industriel allemand, qui a traversé sans encombre le nazisme, la guerre, la destruction des villes, l’occupation américaine et la reconstruction de son pays, apprend qu’il est atteint d’un cancer inguérissable. Il doit faire appel à Werner son fils cadet, pour lui succéder. L’aîné Franz son enfant préféré, ancien soldat de l’armée allemande, est devenu fou. Depuis la fin des hostilités, alors qu’il passe pour mort au combat, il reste cloîtré au dernier étage de l’immense demeure. Vêtu d’un vieil uniforme militaire, où sont accrochées des médailles en chocolat, il occupe ses journées à enregistrer sur magnétophone d’interminables plaidoiries en faveur de l’Allemagne hitlérienne, et la nuit il rêve à ses combats anciens et aux tortures qu’il a infligées aux soldats russes. Seule sa sœur Leni peut l’approcher. Elle l’aime d’un amour incestueux et lui apporte les rares moments de tendresse qu’il est susceptible de supporter. Il refuse systématiquement de revoir son père, mais ce dernier, par le truchement de l’épouse de Wemer finit par obtenir un rendez-vous. Les retrouvailles du père et du fils, l’un coupable de dénonciation, l’autre de torture, sont pathétiques. Le père condamné par la maladie, n’attend pas les six mois de rémission annoncé par les médecins, il part se suicider avec son fils aîné au volant de sa Porsche roulant à tombeau ouvert.

Critiques

« J’ai fait naguère le reproche à Sartre de n’être pas poète. Avec joie, je reviens aujourd’hui sur ce jugement. Il y a peut-être dans son œuvre des morceaux techniquement mieux agencés et plus habiles, aucun n’approche Les Séquestrés d’Altona pour l’extraordinaire richesse du verbe et de la pensée, pour la beauté de langage et de l’inspiration. Des longueurs, oui, certes comme il y en a dans Dostoïevski par exemple : insupportables seulement pour ceux (et ils sont nombreux) qui ne savent pas écouter. Les autres, je leur fais confiance : ils seront envoûtés comme je l’ai été par la grandeur sauvage de cette pièce (…) Un jour, de nos doutes, de nos passions, de nos tourments et de nos colères. comme l’ultime message de Franz lancé à la face du public, restera la voix d’un homme qui avait « la passion de comprendre l’homme » et s’appelait Jean-Paul Sartre. Enfin un écrivain qui a vraiment quelque chose à dire ».

Morvan Lebesque Carrefour 20 septembre 1959

« On comprend que la matière dramatique de l’histoire ait incliné Sartre à la porter au théâtre, mais il semble que, par tout ce qu’il veut y mettre, elle eût dû faire un vaste roman. La pièce est de celles don la densité appelle la lecture ».

Marcelle Capron Combat 20 septembre 1959

« Sans aucun doute c’est ce qu’il (Sartre) a fait de meilleur depuis Les Mains Sales. La conception de l’oeuvre est originale et forte. L’exposition est magistrale et la construction rigoureuse. Il convient seulement de regretter que l’auteur n’ait pas su élaguer davantage. La pièce aurait gagné considérablement à être resserrée ».

Gabriel Marcel Les Nouvelles Littéraires 1er octobre 1959

« Le thème passionnant en soi que celui du nazisme et du capitalisme jumelés et antagonistes ( chacun soutenant l’autre en l’épiant ) parvenus à leur point le plus critique du tragi-comique de parodie (…). Dans quelle mesure un militaire, redevenu civil, peut-il, la guerre terminée, accepter, admettre, excuser les actes, disons : certains crimes qu’il a commis à la guerre ? En aucune mesure sans doute. C’est pourquoi il y a des guerres qui ne se terminent pas. Transposez seulement Hambourg en Afrique du Nord et donnez au réquisitoire de Nuremberg le contrepoint d’un nom symbole, inlassablement clamé, Audin, Audin ! AUDIN ! » (20)

Jean Gandrey-Réty Les Lettres Françaises 1er octobre 1959

« Il faudrait être sot ou Jean-Jacques Gautier (21) – mais c’est tout un – pour dénier toute importance à la nouvelle pièce de Sartre Les Séquestrés d’Altona. Comment ne pas en reconnaître l’ambition et l’ampleur, ne pas y être sensible plus encore que dans les autres œuvre théâtrales de Sartre ? (…) Jamais Sartre n’avait dit comme ici son angoisse devant le monde d’aujourd’hui, la nécessité de vivre, de l’assumer pleinement, d’en être non seulement le témoin, mais un acteur responsable. (…) Toute sa pièce est une interrogation à plusieurs voix sur notre façon de fuir ou d’assumer notre responsabilité d’hommes de notre temps, c’est-à-dire d’hommes coupables de Dachau comme de Stalingrad, de Hiroshima comme de la villa Susini… (22) Mais comment juger cette pièce où Sartre a mis pêle-mêle ce qu’il définissait il y a plusieurs années déjà, comme « nos problèmes ?» (…) Comment la juger sur la représentation du Théâtre de la Renaissance ? Rarement spectacle fut plus indigent, plus insignifiant (…) Seul Serge Regggiani échappe au désastre, rapide, simultanément pathétique et ironique, articulant avec une admirable clarté son texte, il prête à Frank une mobilité intellectuelle et une instabilité psychique sans lesquelles ce personnage verserait dans un insupportable romantisme. Sartre a plaqué sur l’évocation d’un monde qui change, qui change les hommes et que les hommes changent, l’image d’un « huis clos » qui relève plus de la dramaturgie classique du conflit que de ce théâtre du changement dont il parle et que Brecht a appelé «théâtre épique». Entre le monde que vise Sartre et la façon dont nous il nous le montre, il y a une contradiction que ni son œuvre, ni sa représentation ne résolvent ».

Bernard Dort Théâtre populaire N° 35, décembre 1959

(19) Allusion au nouveau parti le R.D.R.

(20) Maurice Audin, assistant à l’Université d’Alger, membre du parti communiste, militant en faveur de l’indépendance algérienne, fut arrêté en 1957 par les forces françaises et torturé jusqu’à la mort.

(21) Critique dramatique du Figaro

(22) Villa située à Alger, lieu de tortures et d’internement des membres du Front de Libération de l’Algéri

9. Œuvres dramatiques

1940 – Barjona ou Le Jeu de la douleur et de l’espoir Théâtre du Vieux-Colombier

1943 – Les Mouches Théâtre Antoine

1944 – Huis Clos Théâtre Antoine

1946 – Morts sans sépulture Théâtre Antoine

1946 – La Putain respectueuse Théâtre Antoine

1948 – Les Mains sales Théâtre Antoine

1951 – Le Diable et le bon Dieu Théâtre Antoine

1952 – L’Engrenage Schauspielhaus de Zurich

1954 – Kean Théâtre Sarah-Bernhardt, reprise en 1983 par Jean-Claude Drouot à l’Athénée et en 1987 avec Jean-Paul Belmondo au théâtre Marigny.

1955 – Nekrassov Théâtre Antoine

1959 – Les Séquestrés d’Altona Théâtre de la Renaissance

1965 – Les Troyennes T.N.P.

Extrait

LES MAINS SALES

Septième tableau, scène unique

On entend d’abord leurs voix dans la nuit et puis la lumière se fait peu à peu.

Olga : Est-ce que c’était vrai ? Est-ce que tu l’as vraiment tué à cause de Jessica ?

Hugo : Je… je l’ai tué parce que j’avais ouvert la porte. C’est tout ce que je sais. Si je n’avais pas ouvert cette porte… Il était là, il tenait Jessica dans ses bras, il avait du rouge à lèvres sur le menton. C’était trivial. Moi, je vivais depuis longtemps dans la tragédie. C’est pour sauver la tragédie que j’ai tiré.

Olga : Est-ce que tu n’étais pas jaloux ?

Hugo : Jaloux ? Peut-être. Mais pas de Jessica.

Olga : Regarde-moi et réponds-moi sincèrement, car ce que je vais te demander a beaucoup d’importance. As-tu l’orgueil de ton acte ? Est-ce que tu le revendiques ? Le referais-tu, s’il était à refaire ?

Hugo : Est-ce que je l’ai seulement fait ? Ce n’est pas moi qui ai tué, c’est le hasard. Si j’avais ouvert la porte deux minutes plus tôt ou deux minutes plus tard, je ne les aurais pas surpris dans les bras l’un de l’autre, je n’aurais pas tiré. (Un temps.) Je venais pour lui dire que j’acceptais son aide.

Olga : Oui.

Hugo : Le hasard a tiré trois coups de feu, comme dans les mauvais romans policiers. Avec le hasard tu peux commencer les « si » : « si j’étais resté un peu plus longtemps devant les châtaigniers, si j’avais poussé jusqu’au bout du jardin, si j’étais rentré dans le pavillon… » Mais moi. Moi, là-dedans, qu’est-ce que je deviens ? C’est un assassinat sans assassin. (Un temps.) Souvent, dans la prison, je me demandais : qu’est-ce qu’Olga me dirait, si elle était ici ? Qu’est-ce qu’elle voudrait que je pense ?

Olga, sèchement : Et alors ?

Hugo : Oh ! Je sais très bien ce que tu m’aurais dit. Tu m’aurais dit : « Sois modeste, Hugo. Tes raisons, tes motifs, on s’en moque. Nous t’avions demandé de tuer cet homme et tu l’as tué. C’est le résultat qui compte. » Je… je ne suis pas modeste, Olga. Je n’arrivais pas à séparer le meurtre de ses motifs.

Olga : J’aime mieux ça.

Hugo : Comment, tu aimes mieux ça ? C’est toi qui parles, Olga ? Toi qui m’as toujours dit…

Olga : Je t’expliquerai. Quelle heure est-il ?

Hugo : regardant son bracelet-montre : Minuit moins vingt.

Olga : Bien. Nous avons le temps. Qu’est-ce que tu me disais ? Que tu ne comprenais pas ton acte.

Hugo : Je crois plutôt que je le comprends trop. C’est une boîte qu’ouvrent toutes les clefs. Tiens, je peux me dire tout aussi bien, si ça me chante, que j’ai tué par passion politique et que la fureur qui m’a pris, quand j’ai ouvert la porte, n’était que la petite secousse qui m’a facilité l’exécution.

Olga, le dévisageant avec inquiétude.

Olga : Tu crois, Hugo ? Tu crois vraiment que tu as tiré pour de bons motifs ?

Hugo : Olga, je crois tout. J’en suis à me demander si je l’ai tué pour de vrai .

Olga : Pour de vrai ?

Hugo : Si tout était une comédie ?

Olga : Tu as vraiment appuyé sur la gâchette ?

Hugo : Oui. J’ai vraiment remué le doigt. Les acteurs aussi remuent les doigts sur les planches. Tiens, regarde ; Je remue l’index, je te vise (Il la vise de la main droite, l’index replié.) C’est le même geste. Peut-être que ce n’est pas moi qui étais vrai. Peut-être c’était seulement la balle. Pourquoi souris-tu ?

Olga : Parce que tu me facilites beaucoup les choses.

Hugo : Je me trouvais trop jeune ; j’ai voulu m’attacher un crime au cou, comme une pierre. Et j’avais peur qu’il ne soit lourd à supporter. Quelle erreur : il est léger, horriblement léger. Il ne pèse pas. Regarde-moi : j’ai vieilli, j’ai passé deux ans en taule, je me suis séparé de Jessica et je mènerai cette drôle de vie perplexe, jusqu’à ce que les copains se chargent de me libérer. Tout ça vient de mon crime, non ? Et pourtant il ne pèse pas, je ne le sens pas. Ni à mon cou, ni sur mes épaules, ni dans mon cœur. Il est devenu mon destin, comprends-tu, il gouverne ma vie du dehors mais je ne peux ni le voir ni le toucher, il n’est pas à moi, c’est une maladie mortelle qui tue sans faire souffrir. Où est-il ? Existe-t-il ? J’ai tiré pourtant. La porte s’est ouverte… J’aimais Hoederer, Olga. Je l’aimais plus que je n’ai aimé personne au monde. J’aimais le voir et l’entendre, j’aimais ses mains et son visage et, quand j’étais avec lui, tous mes orages s’apaisaient. Ce n’est pas mon crime qui me tue, c’est sa mort. (Un temps.) Enfin voilà. Rien n’est arrivé. Rien. J’ai passé dix jours à la campagne et deux ans en prison ; je n’ai pas changé ; je suis toujours aussi bavard. Les assassins devraient porter un signe distinctif. Un coquelicot à la boutonnière. (Un temps.) Bon. Alors ? Conclusion ?

Olga : Tu vas rentrer au Parti .

Hugo : Bon.

Olga : À minuit. Louis et Charles doivent revenir pour t’abattre. Je ne leur ouvrirai pas. Je leur dirai que tu es récupérable.

Hugo, il rit : Récupérable ! Quel drôle de mot. Ça se dit des ordures, n’est-ce pas ?

Olga : Tu es d’accord ?

Hugo : Pourquoi pas ?

Olga : Demain tu recevras de nouvelles consignes.

Hugo : Bien.

Olga : Ouf !

Elle se laisse tomber sur une chaise.

Hugo : Qu’est-ce que tu as ?

Olga : Je suis contente. (Un temps.) Tu as parlé trois heures et j’ai eu peur tout le temps.

Hugo : Peur de quoi ?

Olga : De ce que je serais obligée de leur dire. Mais tout va bien. Tu reviendras parmi nous et tu vas faire du travail d’homme.

Hugo : Tu m’aideras comme autrefois ?

Olga : Oui, Hugo. Je t’aiderai.

Hugo : Je t’aime bien, Olga. Tu es restée la même. Si pure, si nette. C’est toi qui m’a appris la pureté.

Olga : J’ai vieilli ?

Hugo : Non.

Il lui prend la main.

Olga : J’ai pensé à toi tous les jours.

Hugo : Dis, Olga

Olga : Eh bien ?

Hugo : Le colis, ce n’est pas toi ?

Olga : Quel colis ?

Hugo : Les chocolats.

Olga : Non. Ce n’est pas moi. Mais je savais qu’ils allaient l’envoyer.

Hugo : Et tu les as laissés faire ?

Olga : Oui.

Hugo : Mais qu’est-ce que tu pensais en toi-même ?

Olga, montrant ses cheveux : Regarde.

Hugo : Qu’est-ce que c’est ? Des cheveux blancs ?

Olga : Ils sont venus en une nuit. Tu ne me quitteras plus. Et s’il y a des coups durs, nous les supporterons ensemble.

Hugo, souriant : Tu te rappelles : Raskolnikoff

Olga, sursautant : Raskolnikoff ?

Hugo : C’est le nom que tu m’avais choisi pour la clandestinité. Oh ! Olga, tu ne te rappelles plus.

Olga : Si. Je me rappelle.

Hugo: Je vais le reprendre.

Olga : Non.

Hugo : Pourquoi ? Je l’aimais bien. Tu disais qu’il m’allait comme un gant.

Olga : Tu es trop connu sous ce nom-là.

Hugo : Connu ? Par qui ?

Olga, soudain lasse : Quelle heure est-il ?

Hugo : Moins cinq.

Olga : Écoute, Hugo. Et ne m’interromps pas. J’ai encore quelque chose à te dire. Presque rien. Il ne faut pas y attacher d’importance. Tu… tu seras étonné d’abord mais tu comprendras peu à peu.

Hugo : Oui ?

Olga : Je… Je suis heureuse de ce que tu m’as dit, à propos de ton… de ton acte. Si tu en avais été fier ou simplement satisfait, ça t’aurait été plus difficile.

Hugo : Difficile ? Difficile de quoi faire ?

Olga : De l’oublier.

Hugo : De l’oublier ? Mais, Olga…

Olga : Hugo, iI faut que tu l’oublies. Je ne te demande pas grand-chose ; tu l’as dit toi-même : tu ne sais ni ce que tu as fait ni pourquoi tu l’as fait. Tu n’es même pas sûr d’avoir tué Hoederer. Eh bien. tu es dans le bon chemin ; il faut aller plus loin, voilà tout. Oublie-le ; c’était un cauchemar. N’en parie plus jamais ; même à moi. Ce type qui a tué Hoederer est mort. Il s’appelait Raskolnikoff ; il a été empoisonné par des chocolats aux liqueurs. (Elle lui caresse les cheveux.) Je te choisirai un autre nom.

Hugo : Qu’est-ce qui est arrivé, Olga ? Qu’est-ce que vous avez fait ?

Olga : Le parti a changé sa politique. (Hugo la regarde fixement.) Ne me regarde pas comme ça. Essaie de comprendre. Quand nous t’avons envoyé chez Hoederer, les communications avec l’U. R. S. S. étaient interrompues. Nous devions choisir seuls notre ligne. Ne me regarde pas comme ça, Hugo ! Ne me regarde pas comme ça.

Hugo : Après ?

Olga : Depuis, les liaisons sont rétablies. L’hiver dernier, l’U. R. S. S. nous a fait savoir qu’elle souhaitait, pour des raisons purement militaires, que nous nous rapprochions du Régent,

Hugo : Et vous… vous avez obéi ?

Olga : Oui. Nous avons constitué un comité clandestin de six membres avec les gens du gouvernement et ceux du Pentagone.

Hugo : Six membres. Et vous avez trois voix ?

Olga : Oui. Comment le sais-tu ?

Hugo : Une idée. Continue.

Olga : Depuis ce moment les troupes ne se sont pratiquement plus mêlées des opérations. Nous avons peut-être économisé cent mille vies humaines. Seulement du coup, les Allemands ont envahi le pays.

Hugo : Parfait. Je suppose que les Soviets vous ont aussi fait entendre qu’ils ne souhaitaient pas donner le pouvoir au seul Parti Prolétarien ; qu’ils auraient des ennuis avec les Alliés et que, d’ailleurs, vous seriez rapidement balayés par une insurrection ?

Olga : Mais…

Hugo : II me semble que j’ai déjà entendu tout cela. Alors, Hoederer ?

Olga : Sa tentative était prématurée et il n’était pas l’homme qui convenait pour mener cette politique.

Hugo : II fallait donc le tuer : c’est lumineux. Mais je suppose que vous avez réhabilité sa mémoire ?

Olga : II fallait bien.

Hugo : II aura sa statue à la fin de la guerre, il aura des rues dans toutes nos villes et son nom dans les livres d’histoire. Ça me fait plaisir pour lui. Son assassin, qui est-ce que c’était ? Un type aux gages de l’Allemagne ?

Olga : Hugo…

Hugo : Réponds..

Olga : Les camarades savaient que tu étais de chez nous, Ils n’ont jamais cru au crime passionnel. Alors ou leur a expliqué… ce qu’on a pu.

Hugo : Vous avez menti aux camarades.

Olga : Menti, non. Mais nous… nous sommes en guerre, Hugo. On ne peut pas dire toute la vérité aux troupes.

Hugo éclate de rire.

Olga : Qu’est-ce que tu as ? Hugo ! Hugo !

Hugo se laisse tomber dans un fauteuil en riant aux larmes.

Hugo : Tout ce qu’il disait ! Tout ce qu’il disait ! C’est une farce.

Olga : Hugo !

Hugo : Attends, Olga, laisse-moi rire. Il y a dix ans que je n’ai pas ri aussi fort. Voilà un crime embarrassant : personne n’en veut. Je ne sais pas pourquoi je l’ai fait et vous ne savez qu’en faire. (Il la regarde.) Vous êtes pareils.

Olga : Hugo, je t’en prie…

Hugo : Pareils. Hoederer, Louis, toi, vous êtes de la même espèce. De la bonne espèce. Celle des durs, des conquérants, des chefs. Il n’y a que moi qui me suis trompé de porte.

Olga : Hugo, tu aimais Hoederer.

Hugo : Je crois que je ne l’ai jamais tant aimé qu’à cette minute.

Olga : Alors il faut nous aider à poursuivre son œuvre. (Il la regarde. Elle recule.) Hugo !

Hugo, doucement : N’aie pas peur, Olga. Je ne te ferai pas de mal. Seulement il faut te taire. Une minute, juste une minute pour que je mette mes idées en ordre. Bon. Alors, moi, je suis récupérable. Parfait. Mais tout seul, tout nu, sans bagages. À la condition de changer de peau — et si je pouvais devenir amnésique, ça serait encore mieux. Le crime, on ne le récupère pas, hein ? C’était une erreur sans importance. On le laisse où il est, dans la poubelle. Quant à moi, je change de nom dès demain, je m’appellerai Julien Sorel ou Rastignac ou Muichkine et je travaillerai la main dans la main avec les types du Pentagone.

Olga : Je vais…

Hugo : Tais-toi, Olga. Je t’en supplie, ne dis pas un mot. (Il réfléchit un moment.) C’est non.

Olga. : Quoi ?

Hugo : C’est non. Je ne travaillerai pas avec vous.

Olga : Hugo, tu n’as donc pas compris ? Ils vont venir avec leurs revolvers…

Hugo : Je sais. Ils sont même en retard.

Olga : Tu ne vas pas te laisser tuer comme un chien. Tu ne vas pas accepter de mourir pour rien Nous te ferons confiance, Hugo. Tu verras, tu seras pour de bon notre camarade, tu as fait tes preuves…

Une auto. Bruit de moteur.

Hugo : Les voilà.

Olga : Hugo, ce serait criminel ! Le Parti…

Hugo : Pas de grands mots, Olga ! Il y a eu trop de grands mots dans cette histoire et ils ont fait beaucoup de mal. (L’auto passe.) Ce n’est pas leur voiture. J’ai le temps de t’expliquer. Écoute : Je ne sais pas pourquoi j’ai tué Hoederer mais je sais pourquoi j’aurais dû le tuer : parce qu’il faisait de mauvaise politique, parce qu’il mentait à ses camarades et parce qu’il risquait de pourrir le parti, parce qu’il mentait à ses camarades et parce qu’il risquait de pourrir le Parti. Si j’avais eu le courage de tirer quand j’étais seul avec lui dans le bureau, il serait mort à cause de cela et je pourrais penser à moi sans honte. J’ai honte de moi parce que je l’ai tué… après. Et vous, vous me demandez d’avoir encore plus honte et de décider que je l’ai tué pour rien. Olga, ce que je pensais sur la politique d’Hoederer je continue à le penser. Quand j’étais en prison, je croyais que vous étiez d’accord avec moi et ça me soutenait ; je sais à présent que je suis seul de mon opinion mais je ne changerai pas d’avis.

Bruit de moteur.

Olga : Cette fois les voilà. Écoute, je ne peux pas… prends ce revolver, sors par la porte de ma chambre et tente ta chance.

Hugo, sans prendre le revolver : Vous avez fait d’Hoederer un grand homme. Mais je l’ai aimé plus que vous ne l’aimerez jamais. Si je reniais mon acte, il deviendrait un cadavre anonyme, un déchet du Parti. (L’auto s’arrête.) Tué par hasard. Tué pour une femme.

Olga : Va-t’en.

Hugo : Un type comme Hoederer ne meurt pas par hasard. Il meurt pour ses idées, pour sa politique ; il est responsable de sa mort. Si je revendique mon crime devant tous, si je réclame mon nom de Raskolnikoff et si j’accepte de payer le prix qu’il faut, alors il aura eu la mort qui lui convient.

On frappe à la porte.

Olga : Hugo, je…

Hugo, marchant vers la porte : Je n’ai pas encore tué Hoederer, Olga. Pas encore. C’est à présent que je vais le tuer et moi avec.

On frappe de nouveau.

Olga, criant. Allez-vous-en ! Allez-vous-en !

Hugo ouvre la porte d’un coup de pied.

Hugo, il crie : Non récupérable.

Rideau.